Архивы за Сентябрь 2015

Монолитные железобетонные конструкции

Монолитные железобетонные конструкции не имеют соединений между отдельными элементами, а представляют собой единое целое. Монолитный железобетон изготавливают непосредственно на объектах строительства. При этом бетонную смесь укладывают в опалубку, которая представляет собой вертикальные, наклонные или горизонтальные ограждения, выполненные в виде несущего каркаса с обшивкой из досок, фанеры, стальных или пластмассовых листов или в виде конструкций, собранных из инвентарных щитов.

При возведении сооружений типа башен, труб, резервуаров применяют скользящую опалубку, которую закрепляют на бетон и после отвердевания бетона очередного пояса перемещают вверх вместе с рабочими подмостями на следующий пояс бетонирования.

Внутри опалубленного пространства устанавливают арматуру в виде плоских сеток или трехмерных каркасов. Опалубку заполняют бетонной смесью, подавая ее бадьей с помощью крана, ленточным транспортером или по трубопроводу бетононасосом или пневмонагнетателем. Уплотнение бетонной смеси производят глубинными или поверхностными вибраторами, а также вибраторами, навешиваемыми на опалубку.

Твердение монолитного бетона происходит в естественных условиях, которые могут быть не вполне благоприятными и требуют ухода за твердеющим бетоном. Уход обычно заключается в защите бетона в раннем возрасте (7… 14 сут) от высыхания (в жаркую сухую погоду) и от замерзания (в случае заморозков). При постоянных морозах применяют методы зимнего бетонирования (см. подразд. 9.9).

ЖЕЛЕЗОБЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Стремление повысить прочность бетона на растяжение, которая в 9 —20 раз ниже его прочности при сжатии, привело к изобретению железобетона французом Ламбо, построившим в 1850 г. из армоцемента (цементного раствора, армированного проволочной сеткой) корпус лодки, экспонировавшейся позднее на выставке в Париже. Однако официально изобретателем считается французский садовник Ж. Монье, оформивший в 1967 г. патент на цветочные кадки из аналогичного материала. Идея изобретения заключается в том, что бетон и стальная арматура, помещенная внутрь (в растянутую зону) бетонных элементов, работают совместно. При этом растягивающие напряжения распределяются так, что подавляющая их часть воспринимается стальной арматурой. Такое распределение обусловлено различием в модулях упругости бетона и стали. Модуль упругости стали (Ест ~ 2-Ю5 МПа) приблизительно в 10 раз больше, чем модуль упругости бетона (Еб~ 2- 104 МПа) и при одинаковой совместной деформации

|

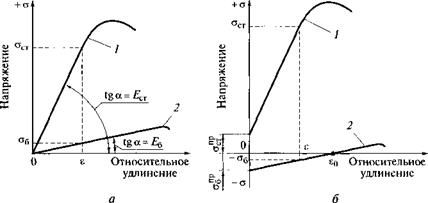

Рис. 11.1. Диаграммы растяжения бетона и стальной арматуры при обычном армировании (а) и в случае предварительного напряжения железобетона (б): 1 — арматура; 2 — бетон; E§, Е„ — модули упругости соответственно бетона и стали |

є напряжения в бетоне аб будут в 10 раз меньше, чем напряжения стст в арматуре (рис. 11.1, а).

При очень высоких растягивающих нагрузках отношение модулей упругости арматуры и бетона Е„/ Е6= 10:1 становится недостаточным и напряжения могут превысить предел прочности бетона при растяжении, вызывая образование трещин в растянутой зоне. В этом случае применяют напряженно-армированный бетон, в котором предварительно растянутая арматура вызывает в бетоне напряжения сжатия (рис. 11.1,6). Такой железобетон был впервые применен в 1928 г. французским инженером Фрейсине. При работе преднапряженной конструкции напряжения в бетоне могут оставаться сжимающими или равными нулю, т. е. не опасными для бетона, при условии, что деформация є, вызываемая внешней нагрузкой, не превысит значения е0. Исключение или уменьшение растягивающих напряжений в бетоне получается за счет увеличения растягивающего напряжения в арматуре, которое складывается из рабочего напряжения и напряжения от предварительного натяжения о"тр. Поэтому для предварительно-напряженного железобетона необходимо использовать арматурную сталь с более высокими прочностными характеристиками, чем при обычном армировании.

Натяжение арматуры может осуществляться механическим способом (гидравлическими домкратами); электротермическим способом, основанным на увеличении длины арматурных стержней при их нагреве электрическим током; электротермомеханическим способом, представляющим собой комбинацию двух первых, а также самонапряжением при использовании напрягающего цемента (см. подразд. 8.11).

Применяют в основном две схемы натяжения арматуры: на упоры и на бетон. При первой схеме уложенную в форму арматуру натягивают до бетонирования, опирая домкраты на упоры, расположенные на форме, либо на специальных стендах. После приобретения бетоном достаточной прочности арматуру освобождают и ее натяжение передается на бетон, подвергая его сжатию. При второй схеме сначала изготавливают бетонные элементы, оставляя в них каналы для пропуска арматуры. Опирая домкраты на бетон, его сжимают, а арматуру растягивают. Свободное пространство в каналах заполняют цементным раствором.

Удачному сочетанию стали и бетона способствует примерное равенство их коэффициентов линейного температурного расширения ((10… 14)- 10_6 °С*1 у бетона; (11… 12)- 10~6 °С’1 у стальной арматуры), что обеспечивает совместимость их температурных деформаций.

Щелочная реакция среды, возникающая в бетоне благодаря выделению Са(ОН)2 при гидратации цемента, благоприятна для стали с точки зрения ее коррозии. Огнестойкость железобетонных конструкций гораздо выше стальных благодаря негорючести и низкой теплопроводности бетона, который защищает стальную арматуру при пожарах от быстрого нагрева, вызывающего размягчение стали.

Армированию подвергают бетоны с различной плотностью: от особо тяжелых (уо > 2 500 кг/м3) до особо легких (у0 = 700 кг/м3).

По виду вяжущего железобетонные изделия могут быть цементными, силикатными и гипсовыми. Их делают сплошными или пустотелыми.

Они также могут быть многослойными, например иметь внутренний слой из ячеистого бетона, а наружные слои — из плотного бетона.

В зависимости от способа возведения железобетонные конструкции могут быть монолитными или сборными.

Сухие растворные смеси

Сухие растворные смеси (СРС) получают на заводах путем дозирования и смешивания порошкообразных компонентов: вяжущего, заполнителей и модифицирующих добавок. Приготовление растворной смеси из сухой существенно упрощается, так как не нужно дозировать сухие компоненты; требуется только добавить воду и перемешать. При этом вследствие заводского приготовления обеспечивается оптимальная рецептура и стабильность состава. Сухие смеси удобно хранить и транспортировать благодаря расфасовке в бумажные мешки по 5…25 кг. Кроме того, при использовании сухих смесей снижается материалоемкость и повышается производительность труда.

Сухая смесь под названием «гарцовка», состоящая из извести и песка (иногда добавляется глина), издавна применяется для штукатурных работ. Часто в гарцовку добавляют портландцемент, иначе прочность и водостойкость штукатурки получаются низкими. В мировой практике широко применяют алюминаткальциевые (глиноземистые) цементы (АКЦ). Составляя различные комбинации этих цементов с портландцементом, сульфатом кальция и иногда с известью, можно получить широкий спектр свойств смешанного вяжущего. Если требуется получение быстротвердеющего состава, то используют смесь алюминаткальциевого цемента с портландцементом.

Иногда свойства корректируют добавкой в эту систему небольших количеств сульфата кальция (гипса). Эта система используется в большей степени для получения плиточных клеящих растворов и в меньшей степени для самовыравнивающихся композиций. Содержание АКЦ в клеящей смеси составляет около 20 %. Составы, в которых содержание АКЦ составляет 50 % и более, характеризуются высокой начальной прочностью и очень быстрым схватыванием и твердением. Такие составы применяются при срочных ремонтных работах, для устранения протечек воды, а также в качестве клеящих смесей.

Для самовыравнивающихся композиций используется смесь алюминаткальциевого цемента с относительно большим количеством сульфата кальция. В этой системе происходит образование гидросульфоалюмината кальция и увеличение в объеме твердой фазы, что компенсирует усадку вяжущего или дает эффект расширения.

Специальные растворы

Гидроизоляционные растворы — это цементные композиции с высокой водонепроницаемостью, которой достигают различными способами: применением в качестве вяжущих расширяющихся и напрягающих цементов, жидкого стекла; добавлением водных дисперсий пленкообразующих полимеров (поливинилацетата, акрилатов, синтетических каучуков) или ДПП, а также битумных эмульсий и паст; гидрофобизацией раствора путем введения кремнийорганических соединений.

Теплоизоляционные растворы получают на пористых заполнителях, применяя в дробленом виде те же материалы, что и в легких бетонах. Растворы облегчают также с помощью порообразующих добавок — такие растворы называются поризованными.

Акустические растворы отличаются от теплоизоляционных тем, что для лучшего звукопоглощения применяются одноразмерные (3…5 мм) заполнители с преобладающей открытой пористостью. Пустоты между зернами заполнителей не должны заполняться цементным тестом, подобно беспесчаному крупнопористому бетону.

Декоративные растворы получают на основе белого, цветного и обычного портландцементов и заполнителей в виде чистого кварцевого песка и крошки декоративных горных пород. Применяются также цветные пигменты. Цветные гипсовые растворы используют для имитации мрамора. Высокие декоративные свойства штукатурки можно получить сочетанием состава раствора с обработкой поверхности, в результате которой удаляется цементное молоко и обнажаются заполнители. Обработка может быть механической (пескоструйной, ударной, металлическими щетками) или химической (раствором соляной кислоты с последующей промывкой водой). Такие штукатурки называются террацовыми. При получении штукатурки «сграффито» (от ит. sgraffito — выцарапы — ват,,; наносят два или три накрывочных слоя различного цвета. Затем прорезают верхние слои, создавая рельефный цветной рисунок.

Тампонажные растворы используют для закрепления и гидроизоляции скважин различного назначения (нефтяных, газовых и других). Для этих растворов характерна высокая подвижность, обусловленная высоким водоцементным отношением и пластифицирующими добавками.

Инъекционные растворы применяются для уплотнения усадочных швов, заделки трещин и пустот в бетонных сооружениях, фундаментах зданий, придания водонепроницаемости конструкциям, а также для укрепления оснований зданий и сооружений. Инъекционные растворы нагнетают растворонасосами (при давлении 3…5 МПа) или специальными установками (15…30 МПа). При цементации используют цементные, цементо-глинистые, по- лимерцементные и другие составы. Особенно эффективной является цементация с применением расширяющихся цементов. Цементационные растворы могут обеспечить значительную прочность (20…40 МПа) закрепленных грунтов и других материалов, но характеризуются невысокой проникающей способностью. В последнее время на цементных заводах получают цемент со сверхтонкими частицами, соответствующими коллоидным размерам в 1…2 мкм. Смеси на цементе коллоидной дисперсности называются высокопроникающими. Регулирование свойств цементационных растворов производят с помощью химических добавок.

Инъекционные растворы получают также на основе жидкого стекла (см. подразд. 8.4). При этом отверждающий реагент должен присутствовать в укрепляемой среде, как, например, Са(ОН)2 в цементном бетоне. При других материалах нагнетается раствор силиката натрия и отверждающей добавки (Na20-Al203, H2SiF6). Двухрастворный способ предусматривает после инъекции раствора жидкого стекла инъекцию раствора отвердителя (СаС12, Na2SiF6) с уплотняющими добавками (сернокислым алюминием, бентонитом и т. д.).

В качестве готовых проникающих составов, поступающих потребителю в виде сухих строительных смесей, применяют: «Пе — нетрон», «Гидротэкс», «Глимс-ГидроПломба», «Гидро-S» (Россия), «Хурех» (Канада), Кальматрон, Sta-Dri Masonri Paint, Sta — Dri Water-Stop (США), Aquafin-F, Barralastik (ФРГ), Thoroseal (Бельгия), Yandex Plug (Швейцария), «Голтар» (Италия).

Штукатурные, кладочные и монтажные растворы

Штукатурные растворы, в отличие от растворов для кладки, приготавливают невысоких марок — не выше М10. Выбор вяжущего для них производится исходя из двух требований. Во-первых, необходимо обеспечить хорошую адгезию к основанию; во — вторых, необходимо учесть влажностные условия твердения и эксплуатации штукатурного покрытия.

Для стен, подвергающихся увлажнению, применяют цементные и цементно-известковые растворы. Для нормальных условий (относительная влажность воздуха не более 60 %) применимы все виды растворов и их выбор определяется адгезией к основанию и экономией. С кирпичными, бетонными, гипсовыми стенами все растворы имеют удовлетворительное сцепление, однако лучше всего сочетать материалы одинаковой природы: цементобетонные стены с цементным раствором, гипсовые с гипсовым и т. д. Для деревянных стен предпочтительнее известковые и известково-гипсовые растворы. Деревянные поверхности практически не удерживают нанесенную растворную смесь и для их оштукатуривания стены раньше оббивали дранкой (тонкими деревянными планками), а в настоящее время применяют стальные или синтетические штукатурные сетки. Армирующие сетки применяют и при оштукатуривании стен из других материалов, так как это облегчает выполнение работ и повышает долговечность покрытия.

Обычно штукатурный раствор наносят на основу слоями (наметами). Обрызг — первый слой (подготовительный). Для него применяют высокопластичные (сметанообразные) растворные смеси с подвижностью 80… 140 мм по глубине погружения стандартного конуса. Наибольший диаметр зерен заполнителя составляет для этого слоя 2,5…5,0 мм.

Грунт — второй слой (промежуточный). Подвижность смеси составляет 70…80 мм. Наибольший диаметр зерен песка составляет для этого слоя 2,5 мм.

Накрывка — третий слой (отделочный). Для него приготавливают смесь подвижностью 80… 120 мм. Наибольший диаметр зерен заполнителя составляет для этого слоя до 1,25 мм.

Кладочные растворы готовят главным образом на основе цементов, цементно-известковых и цементно-глиняных вяжущих. Для кладки наружных стен, подземных и цокольных частей зданий применяют растворы различных марок. Марка зависит от влажностных условий и требуемой долговечности здания.

Монтажные растворы для заполнения горизонтальных швов при монтаже стен из легкобетонных панелей должны иметь марку не ниже М50, а при использовании из панелей из тяжелого бетона — не ниже Ml00.

Свойства строительных растворов

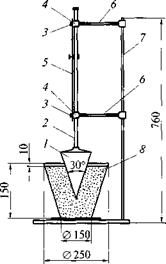

Подвижность строительного раствора характеризуется глубиной Я погружения эталонного стального конуса массой 300 г (рис. 10.1). Растворную смесь помещают в сосуд 8vl уплотняют штыкованием (25 раз) и постукиванием о стол. Острие эталонного конуса / приводят в соприкосновение с поверхностью раствора и дают ему возможность погружаться в течение 1 мин. Глубину погружения конуса определяют по шкале 5 с точностью до 1 мм.

По подвижности растворные смеси подразделяются на марки.

Марка растворной смеси по подвижности Глубина погружения

конуса, см

1.. ![]() .4

.4

4.. .8

8.. . 12

12.. . 14

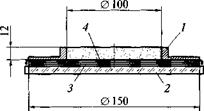

Водоудерживающая способность определяется с помощью прибора, представленного на рис. 10.2. Перед испытанием 10 листов промокательной бумаги 3, взвешенных с точностью до 0,1 г, укладывают на стеклянную пластину 2. Сверху кладут слой марлевой ткани, устанавливают металлическое кольцо и все взвешивают.

Растворную смесь укладывают вровень с краями металлического кольца, взвешивают и оставляют в покое на 10 мин, после чего отделяют и взвешивают промокательную бумагу с точностью до 0,1 г.

Водоудерживающую способность растворной смеси VBy характеризуют остаточным содержанием воды в растворе, выраженным в процентах от первоначальной массы пробы:

Ку = U ~(т2- щ)/(т — щ)]loo,

где т,, т2 — масса промокательной бумаги соответственно до и после испытания; /и3, т4 — масса установки соответственно до и после заполнения ее растворной смесью.

Рис. 10.1. Прибор для определения

подвижности растворной смеси:

/ — эталонный конус; 2 — штанга; 3 — сто-

/ — эталонный конус; 2 — штанга; 3 — сто-

порный винт; 4 — направляющие; 5 —

шкала; 6 — держатели; 7 — штатив; 8 — сосуд

для растворной смеси

Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %, глиносодержащих растворов — не менее 93 %.

Прочность строительного раствора на сжатие определяют на трех образцах-кубах размерами 70,7×70,7×70,7 мм в возрасте 7 сут (для растворов на воздушных вяжущих) и 28 сут (для растворов на гидравлических вяжущих).

Образцы из растворной смеси подвижностью до 5 см изготавливают в формах с поддоном. Форму заполняют в два слоя. Каждый слой уплотняют шестью нажимами шпателя, ориентированного вдоль одной стороны, и шестью нажимами — в перпендикулярном направлении.

Образцы из смеси подвижностью 5 см и более изготавливают в формах без поддона, установленных на «постель» керамического кирпича (влажностью не более 2 % и водопоглощением по массе

10.. . 15%), покрытую влажной фильтровальной бумагой. Формы заполняют за один прием и уплотняют смесь штыкованием стальным стержнем (25 раз).

Через (24 ± 2) ч образцы освобождают от форм и хранят при температуре (20 ± 2) °С. Условия твердения образцов зависят от вида вяжущего, использованного в растворе. Если использовано гидравлическое вяжущее, то образцы первые 3 сут хранят в камере нормального твердения при относительной влажности воздуха Ф = 95… 100 %, а остальное время — либо в помещении при ф = (65 ± ± 10)%, либо в воде, что зависит от назначения раствора (для твердения на воздухе или во влажной среде). Образцы из раство-

Рис. 10.2. Схема прибора для опре-

Рис. 10.2. Схема прибора для опре-

деления водоудерживающей спо-

собности растворной смеси:

/ — металлическое кольцо с раствором;

2 — стеклянная пластина; 3 — 10 слоев

промокательной бумаги; 4 — слой мар-

левой ткани

ров, приготовленных на воздушных вяжущих, должны храниться в помещении при ф = (65 ± 10) %.

Прочность растворов на сжатие характеризуют марками (ГОСТ 28013-98): М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200.

Морозостойкость строительного раствора определяют на образцах-кубах размерами 70,7×70,7×70,7 мм по потере массы (не более 5 %) и прочности (не более 25 %) после заданного маркой числа циклов замораживания и оттаивания. ГОСТ 28013 — 98 по морозостойкости устанавливает следующие марки: F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200.

Материалы для растворных смесей

Заполнители. В качестве мелкого заполнителя в обыкновенных растворах применяют природный песок и песок из отсевов дробления горных пород. Для декоративной штукатурки используются мраморная крошка, слюда, дробленое стекло и др. В легких растворах для придания им тепло — и звукоизоляционных свойств применяют древесные опилки, вермикулит, дробленые пористые материалы, такие как пемза, шлаки, туфы, известняки-ракушечники.

Растворы бывают жирными и тощими. Жирные растворы содержат много вяжущего и мало песка, тощие растворы, наоборот, содержат много песка и мало вяжущего. Составы растворов колеблются от 1 : 1 до 1:6 (вяжущее: заполнитель). С увеличением доли песка снижается усадка и способность к трещинообразованию, но вместе с тем понижаются подвижность растворной смеси и прочность раствора.

Вода. Количество воды для затворения растворной смеси подбирается по заданной подвижности. Чем больше воды, тем выше подвижность, но ниже прочность.

Вяжущие вещества. В растворах применяют цементы, известь, гипс, реже — магнезиальные вяжущие вещества. Используют также смешанные вяжущие: известково-гипсовые, цементно-известковые, цементно-глиняные. Опасно смешивать портландцемент с гипсом, так как в результате реакции гидроалюминатов кальция с CaS04-2H20 образуется гидросульфоалюминат кальция: ЗСаО • А1203-3CaS04-31Н20 — соединение, сильно увеличивающееся в объеме и разрушающее твердеющий материал. При применении гипсоцементно-пуццоланового вяжущего, предложенного А. В. Волженским и Р. В. Иванниковой, образование гидросульфо — алюмината не вызывает вредных последствий, так как Са(ОН)2 связывается гидравлической добавкой.

В порядке возрастания прочности строительные растворы располагаются в следующем порядке: глиняные, смешанные глиняные, известковые, известково-гипсовые, гипсовые, цементно — известковые, цементные.

Глиняные строительные растворы имеют низкие прочность и водостойкость, но очень дешевы и могут использоваться в сухих помещениях подсобных строений. Хорошими заполнителями в глиняных растворах являются соломенная сечка, опилки, стружка, льняная или конопляная костра. Они повышают прочность и ускоряют сушку раствора.

Смешанные глиняные строительные растворы готовят на глиноцементных, глиноизвестковых, глинобитумных и других вяжущих. Добавление к глине вяжущих веществ повышает водостойкость раствора.

Известковые строительные растворы медленно схватываются и твердеют. При твердении воздушной извести происходит карбонизация поверхностного слоя раствора за счет углекислоты воздуха. Пленка СаС03, образующаяся на поверхности раствора, затрудняет проникновение углекислоты во внутренние слои и выход паров воды наружу. Из-за этого твердение извести может продолжаться годами, а штукатурка оставаться сырой.

Известковые штукатурки имеют низкую прочность. Поэтому проблематичным является крепление к стене подвесных шкафов, полок и других предметов, так как гвозди, шурупы, дюбеля не удерживаются в слабом штукатурном слое. Такая штукатурка легко выкрашивается при механическом воздействии и требует частого ремонта.

Растворы на воздушной извести не водостойки. Их используют в помещениях при относительной влажности воздуха до 60% и в кладке, не подверженной увлажнению. При протечках воды и намокании штукатурки возможно ее обрушение. Более водостойкой и прочной является гидравлическая известь.

Существенным недостатком известковых растворов является сильная усадка их при высыхании, в результате чего штукатурка подвержена растрескиванию, избежать которое очень трудно, а уменьшить можно, увеличив долю песка. Образование трещин происходит и после завершения процесса усадки, что обусловлено низкой прочностью известкового раствора и меньшей, чем у основания, деформативной способностью.

Несмотря на все недостатки известковый раствор широко применяется, что вызвано удобством работы с ним. Известковый раствор — пластичная, легко обрабатываемая смесь, обладающая хорошей адгезией к кирпичу и бетону. Растворная масса на основе воздушной извести не требует немедленного использования после ее приготовления, как гипсовый или цементный раствор. Если предотвратить контакт с воздухом и возможность высыхания, то можно сохранять ее очень долго без всякого вреда для удобоукла — дываемости и конечной прочности.

Известково-гипсовые строительные растворы применяют в сухих помещениях для оштукатуривания преимущественно деревянных и гипсовых поверхностей стен, перегородок и потолков. В зависимости от свойств исходных вяжущих веществ на 1 часть гипса берут от 0,4 до 4 частей извести. Присутствие извести в составе вяжущего придает раствору способность легко выравниваться при укладке и немного замедляет схватывание. Поданным И. Х. Наназашвили, при добавке

3.. .6 % извести схватывание гипса замедляется на 3…5 мин.

Гипсовые строительные растворы в чистом виде применяются редко несмотря на их высокие прочностные и теплоизоляционные свойства, отсутствие трещин вследствие расширения гипса (до 1 %) при твердении, хорошую адгезию к основанию, в том числе деревянному, хорошую гвоздимость при использовании заполнителя из древесных опилок.

Главным препятствием для широкого использования гипсовых растворов является очень быстрое схватывание гипса — обычно от 2 до 10 мин. Стандартом предусмотрен медленносхватываю — щийся гипс с началом схватывания не ранее 20 мин, но он мало распространен. Замедлить схватывание гипса можно добавкой некоторых веществ (см. подразд. 9.8). Многие замедлители снижают прочность гипсового раствора.

Гипсовые растворы не рекомендуется применять во влажных помещениях из-за низкой водостойкости и армировать стальными сетками, так как гипс вызывает коррозию стали. Они отличаются также недостаточными пластичностью и выравнивающей способностью, что заставляет прибегать к введению пластифицирующих добавок.

Цементно-известковые строительные растворы отличаются более высокой прочностью, чем известковые, и лучшей удобоукла- дываемостью, чем цементные. Благодаря высокой водостойкости их можно использовать для кладки фундаментов, в помещениях с повышенной влажностью и для наружной отделки зданий. Соотношение между цементом и известью варьируется в широких пределах. На 1 часть цемента берут от 0,1 до 1,5 частей извести. Чем выше марка цемента, тем больше можно добавлять к нему извести. При этом снижаются прочность и водостойкость раствора, но возрастает подвижность растворной смеси.

Цементные строительные растворы обладают наиболее высокой прочностью и водостойкостью. Прочность цементного раствора тем выше, чем выше марка цемента и качество песка и чем меньше воды взято для затворения. Цементный раствор имеет более высокую плотность, а следовательно, и более высокую теплопроводность, чем известковый. Твердение цементного раствора на воздухе сопровождается усадкой, однако не такой значительной, как у известковых растворов. Поэтому и трещины в цементной штукатурке не столь велики и многочисленны.

Растворная смесь на портландцементе уступает известковым составам в удобоукладываемости и адгезии к основанию.

Добавки. В строительных растворах применяются те же добавки, что и в бетонах (см. подразд. 9.8). Кроме того, разработаны добавки специально для растворных смесей (особенно сухих) — это эфиры целлюлозы, повышающие водоудерживающую способность растворной смеси, и дисперсионные полимерные порошки (ДПП), увеличивающие адгезию раствора к основанию. Наиболее широкое применение получили продукты двух производителей: фирмы «Клариант», производящей эфиры целлюлозы «Тилоза», ДПП «Мовилит»; отделения «Аквалон» немецкой компании «Геркусес», специализирующейся на производстве полимеров. Продукты компании «Аквалон» на основе эфиров целлюлозы носят названия «Кульминал», «Натросол», а на основе ДПП — «Элотекс».

1. Эфиры целлюлозы. В отличие от своих производных целлюлоза не растворима в воде. В 1912 г. на немецком химическом концерне «Хехст» был изобретен способ получения водорастворимой целлюлозы с помощью едкого натра и диметилсульфата, а с 1925 г. началось производство метилцеллюлозы (МЦ), карбоксиметил — целлюлозы (КМЦ) и других эфиров целлюлозы, обладающих высокой водоудерживающей способностью. Это порошкообразные волокнистые вещества белого или желтоватого цвета. В воде они набухают с образованием вязких растворов.

Выпускаемые добавки характеризуются различными значениями вязкости — от 5 ■ 10_3 до 60 Па • с. Чем больше значение вязкости, тем больше водоудерживающая способность смесей.

Производные целлюлозы используются в растворах различного назначения (штукатурных, кладочных, для самовыравниваю — щихся наливных полов, приклеивания кафельной плитки и др.). Особенно они эффективны при добавлении в плиточный клей на основе цемента или гипса. При этом улучшаются все основные свойства клеящего состава.

При обезвоживании растворных смесей в результате поглощения влаги основанием они теряют пластичность и клеящую способность и становятся не пригодными для разравнивания и исправления дефектов. Метилцеллюлоза, введенная в количестве 0,1… 1,0%, препятствует как испарению, так и отсасыванию воды основанием, обеспечивая равномерность и полноту гидратации вяжущих.

Производные целлюлозы увеличивают вязкость жидкой фазы раствора (загущают его). При этом керамическая плитка и сам раствор не сползают вниз под действием собственного веса, что часто бывает при отсутствии добавки. Вместе с тем увеличивается время, в течение которого можно исправлять положение керамической плитки после ее установки, а также время до образования корки, которая образуется на открытой поверхности раствора в результате испарения воды и препятствует прилипанию плитки. Возрастает также адгезия на контакте раствора с основанием и с облицовочной плиткой как в момент установки плитки, так и после отвердевания клеящего состава.

2. Дисперсионные полимерные порошки. Строителям хорошо известна композиция цемента и поливинилацетатной эмульсии (ПВАЭ), в процессе твердения которой вода связывается цементом при гидратации, а ПВАЭ за счет этого теряет воду и образует пленки, которые, являясь дополнительными связками, существенно повышают адгезионную прочность строительного раствора.

Для сухих смесей получают сухой тонкодисперсный порошок полимера, который при затворении водой образует водную дисперсию, способную при высыхании давать полимерную пленку.

Дисперсионные полимерные порошки модифицируют растворную смесь, позволяя регулировать ее свойства. В зависимости от вида ДПП смесь может быть либо более подвижной, либо более вязкой. ДПП типа «Элотекс 50Е100» может обеспечить дополни

тельно до 10% воздухововлечения. Кроме того, ДПП являются вторым дополнительным связующим в цементных смесях. При этом резко возрастают адгезионные свойства системы. При 3%-м содержании ДПП «Элотекс 50Е100» в плиточном растворе адгезионная прочность за 7 сут достигла значения более 1 МПа, что в 3,7 раза больше, чем адгезионная прочность раствора без добавки. ДПП повышает эластичность и гибкость материала. Это объясняется тем, что в порах и местах неплотного прилегания раствора к плитке образуются полимерные связки в виде мембран, воспринимающие растягивающие усилия.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Строительным раствором называется материал, получаемый в результата отвердевания растворной смеси, состоящей из вяжущего вещества (смеси вяжущих), мелкого заполнителя и воды. Для регулирования свойств в раствор могут вводиться химические добавки.

По назначению строительные растворы подразделяются на кладочные, применяемые для скрепления кирпичей или камней в кладке; штукатурные, применяемые для выравнивания и отделки стен и потолков; монтажные, применяемые для заполнения швов при монтаже сборных железобетонных конструкций; специальные, применяемые для гидроизоляции, цементации, тепло — и звукоизоляции, декоративных и других целей.

По плотности строительные растворы подразделяются на обыкновенные (у > I 500 кг/м3) и легкие (у < I 500 кг/м3); по условиям твердения — на воздушные и гидравлические; по виду вяжущего — на простые (цементные, известковые, гипсовые) и смешанные (цементно-известковые, известково-гипсовые).

По составу и свойствам строительные растворы подобны бетонам, но имеют свои особенности, связанные с отсутствием крупного заполнителя и условиями применения. Главное отличие строительных растворов от бетонов заключается в том, что растворы используют в виде тонких слоев, контактирующих с основанием, как правило, пористым, отсасывающим воду из раствора. Поэтому большое внимание уделяется таким свойствам растворов, как адгезия к основанию и водоудерживающая способность. Отсутствие крупного заполнителя сказывается на увеличении расходов цемента и воды. Основные закономерности, отражающие влияние состава, технологии изготовления и условий твердения на свойства растворов, такие же, как у бетона. Аналогичны также основные принципы подбора состава.

Специальные виды бетонов

Гидротехнический бетон. Он предназначен для конструкций, постоянно или периодически контактирующих с водой. Требования к гидротехническому бетону существенно различаются в зависимости от зоны расположения бетона в конструкции (надводной, подводной, переменного уровня воды, наружной, внутренней); массивности конструкции; действующего на конструкцию напора воды и др. Например, бетон зоны переменного уровня воды должен обладать особенно высокой морозостойкостью, бетон массивных конструкций должен иметь пониженное тепловыделение и отвечать требованиям термической трещиностойкости, бетон напорных сооружений должен обладать особенно высокими водостойкостью и водонепроницаемостью.

Бетон для защиты от радиоактивного излучения. При работе стационарных ядерных реакторов, ускорителей частиц, радиохимических и облучающих установок несущая бетонная конструкция выполняет также функцию защиты окружающей среды от радиоактивного излучения и потока нейтронов. Защита сводится к решению трех задач:

1) замедление быстрых нейтронов;

2) захват промежуточных и тепловых нейтронов;

3) поглощение всех видов у-излучения, включая рассеянное излучение и у-излучение захвата, образующиеся в бетоне при взаимодействии с ним быстрых и медленных нейтронов.

При постоянной толщине защитной конструкции поглощение у-лучей практически пропорционально плотности независимо от рода вещества. Поэтому бетоны для биологической защиты имеют плотность до 5 000… 6 000 кг/м3, что достигается применением особо тяжелых заполнителей, таких как магнетит Fe304; гематит Fe203 (р = 4 500 кг/м3), бурый железняк (лимонит) 2Fe203-3H20 (р = = 3 200…4000 кг/м3), баритовые руды, содержащие до 80 % BaS04 (р = 4 Ю0…4 700 кг/м3). При применении в качестве заполнителя металлических отходов (р = 7 850 кг/м3) масса бетона может быть существенно повышена. Железные заполнители типа стальной или чугунной дроби, отходов металлообработки довольно дороги. Как правило, они загрязнены масляными веществами, снижающими сцепление с цементным камнем, и должны подвергаться очистке.

Эффективность замедления нейтронов обратно пропорциональна массовому числу элемента. При не очень больших энергиях нейтронов отличным замедлителем является водород, который содержится в бетоне в составе воды. Вместе с тем эффективное сечение захвата нейтронов ядрами водорода мало, поэтому для замедления нейтронов высоких энергий нужна слишком большая толщина защитного слоя воды. Понизить энергию быстрых нейтронов в результате неупругого рассеяния могут элементы со средними и большими массовыми числами, например железо, барий или свинец. Эти элементы благодаря высокой плотности одновременно являются эффективными поглотителями у-излучения. Каждый акт захвата нейтронов ядрами элементов сопровождается испусканием у-квантов. При захвате нейтронов ядрами водорода энергия у-лучей составляет 2,2 МэВ, а ядрами железа — 7,6 МэВ, что является недостатком железа как поглотителя нейтронов, испускающего жесткие у-лучи захвата. Из легких элементов хорошим поглотителем нейтронов является бор, который при захвате не дает жесткого у-излучения.

Таким образом, бетон для защиты от радиоактивного излучения должен содержать в необходимом количестве связанную воду, легкие и тяжелые элементы, а также по возможности включать в себя такие поглотители нейтронов, как бор и литий.

Связанная вода в бетоне подразделяется на несколько категорий.

1. Химически связанная вода, образующая молекулы вещества — гидроокисных и комплексных соединений (удаление воды из этих соединений приводит к образованию нового вещества).

2. Кристаллизационная вода, входящая в состав кристаллической решетки вещества. Удаление этой воды не меняет названия вещества, но может изменить параметры кристаллической решетки.

3. Адсорбционная вода, удерживаемая на поверхности частиц силами молекулярного притяжения.

4. Капиллярная вода, удерживаемая поверхностным натяжением.

Бетон на портландцементе содержит связанную воду в суммарном количестве менее 10% по массе, т. е. менее 1,4- 1022 атомов водорода на 1 см3. По этой причине исследовались специальные цементы, связывающие большое количество воды. Система MgO — г MgCl2 + Н20 позволяет получить вяжущее, связывающее воды в 3 раза больше, чем портландцемент. Однако из-за недостаточной прочности этот цемент, как и другие, не нашел применения и основными вяжущими в бетонах для защиты от радиоактивного излучения остаются портландцемент и шлакопортландцемент, а содержание связанной воды повышают за счет введения таких заполнителей, как лимонит, содержащий около 10% кристаллизационной воды, и серпентинит, содержащий около 13 % воды.

Дисперсно-армированный бетон (фибробетон). Он содержит распределенные по всему объему армирующие волокна (фибры), которые могут быть стальными, минеральными (стеклянными, базальтовыми, шлаковыми, асбестовыми) или органическими (синтетическими, целлюлозными, сизалевыми, бамбуковыми, тростниковыми, джутовыми). Методы дисперсного армирования позволяют получить направленную или хаотичную ориентацию волокон в бетоне. Возможность хаотичного расположения волокон ограничена действием силы тяжести или архимедовой силы, размерами и формой бетонируемого элемента, характером заполнителей. Направленная ориентация получается при использовании непрерываю- щихся нитей, жгутов, тканых и нетканых сеток, а также при вибрировании или вращении изделия. Короткие стальные волокна могут быть ориентированы с помощью магнитного поля.

Вид и назначение фибробетона определяют характер дисперсного армирования. Например, легкий бетон нецелесообразно армировать стальными волокнами, так как его теплоизоляционные свойства будут снижены из-за высокой теплопроводности стали. Стеклянные волокна обычного состава подвергаются коррозии в бетоне на портландцементе и практически не реагируют со средой гипсовых вяжущих. Стальные волокна, наоборот, заметно корродируют в материалах на основе гипса, но достаточно стойки в среде портландцемента.

Дисперсное армирование, осуществляемое путем введения фибры непосредственно в бетоносмеситель, часто приводит к снижению затрат в результате исключения арматурных работ и отказа от применения дорогих арматурных сеток и каркасов.

Дисперсное армирование обеспечивает существенное повышение прочности сжатых, растянутых и изгибаемых элементов конструкций, увеличивает их трещиностойкость и ударную вязкость.

Прочность фибробетона зависит от прочности самих волокон, их количества и ориентации. Размеры волокон выбирают так, чтобы отношение длины к диаметру равнялось отношению предела прочности волокна при растяжении к сопротивлению выдергивания волокна из матрицы. В этом случае равновероятен разрыв волокна и нарушение его сцепления с цементирующим камнем.

Жаростойкий бетон. Обычный бетон на портландцементе может выдержать температуру до 200 °С. Однако при длительном воздействии такой температуры прочность его снижается на 25…45 %. Это можно допустить, обеспечив необходимый запас прочности. При более высокой температуре применяют специальные бетоны, которые подразделяются на жаростойкие (выдерживающие температуру до 1 580 °С) и огнеупорные (с огнеупорностью выше 1 580 °С). Их применяют в конструкциях агрегатов и оборудования предприятий черной и цветной металлургии, теплоэнергетики, химической промышленности, керамического производства.

Жаростойкость бетона зависит от вида вяжущего и природы заполнителей. При нагреве бетона до температуры 500 °С снижение прочности происходит в основном в результате несовместимости температурных деформаций заполнителей и цементирующего камня и выделения кристаллизационной воды. При более высокой температуре наблюдаются полиморфные превращения и разложение химических соединений. Так, кристаллическая структура кварца при 573 °С из тригональной переходит в гексагональную, а при 870 °С кварц превращается в тридимит с ромбической сингонией решетки.

При температуре выше 500 °С Са(ОН)2 в цементном камне дегидратируется с образованием СаО. Если после этого бетон будет увлажнен, то произойдет его разрушение вследствие увеличения объема извести при взаимодействии СаО с водой. Поэтому в жаростойких бетонах применяют портландцемент с активной минеральной добавкой, кремнезем которой при температуре 700… 900 °С связывает СаО в устойчивый силикат.

В качестве вяжущих для жаростойких бетонов применяют портландцемент, шлакопортландцемент, глиноземистый цемент, жидкое стекло, фосфатные вяжущие; в качестве заполнителей — огнеупорные материалы: бой шамотного, магнезитового, динасового или керамического кирпича, хромитовую руду, базальт, диабаз, андезит, доменный гранулированный шлак и др. При использовании пористых заполнителей (керамзита, вспученного перлита, вермикулита) получают легкий жаропрочный бетон с уб < 1 200 кг/м3.

Портландцемент с активной минеральной добавкой и шлакопортландцемент применяются до температуры 700… 900 °С. Высокой огнеупорностью обладает глиноземистый цемент (1 580 °С), а высокоглиноземистый цемент характеризуется огнеупорностью — 1 740… 1 770 °С.

Несмотря на низкую собственную огнеупорность жидкостекольной связки (около 800 °С) бетоны на ее основе могут выдерживать температуру до 1 600 °С, что является результатом высокотемпературного взаимодействия жидкого стекла с наполнителем. На основе жидкого стекла изготавливают бетоны трех видов: кремнеземистые (заполнителями и тонкомолотыми компонентами являются кварцит и динас), алюмосиликатные (с шамотными и муллитовыми заполнителями, обеспечивающими огнеупорность до 1 600 °С) и магнезиальные (на основе перик- лазовых, периклаз-шпинелидных и магнезиально-силикатных заполнителей).

Широко распространенной основой для получения жаростойких бетонов являются фосфатные вяжущие системы. Фосфатное связующее получают из двух компонентов: водного раствора (чаще всего — ортофосфорной кислоты или кислых фосфатов аммония, алюминия, магния) и порошкообразного минерального компонента, проявляющего по отношению к раствору свойства основания. Таким компонентом являются различные огнеупорные материалы, которые одновременно применяются и в качестве крупного заполнителя.

На основе молотого динаса и концентрированной ортофосфор — ной кислоты готовят динасовый бетон с огнеупорностью 1 750 °С и прочностью при сжатии до 40 МПа. На основе кварцитов, кварцевого песка и фосфатного затворителя получают кварцевый бетон, который уступает динасовому в прочности (до 25 МПа) из — за полиморфных превращений кварца. Из молотого шамота на фосфатных затворителях, часто с добавкой глинозема, готовят связующее для шамотного бетона, характеризующегося огнеупорностью 1 660 °С и прочностью при сжатии 40 МПа и выше. Корунд — муллитовый фосфатный бетон, состоящий из корундмуллитового шамота (95 %), глины (5 %) и фосфорной кислоты, обладает огнеупорностью до 1 850 °С и прочностью при сжатии до 80 МПа. Для отвердевания фосфатных бетонов требуется повышение температуры до 100… 600 °С.

При обычной температуре отвердевает магнезиальный фосфатный бетон. В основе его твердения лежит реакция между оксидом магния и ортофосфорной кислотой, которая протекает интенсивно с выделением значительного количества теплоты (105 Дж/ моль): MgO + Н3РО4 + 2Н20 -» MgHP04-3H20. Отличительной особенностью этого бетона является очень высокая прочность —

80.. . 120 МПа. Огнеупорность его составляет 1 650°С.

Асфальтовый бетон. Асфальтовый бетон (см. подразд. 13.10) получают в результате отвердевания смеси, состоящей из битума, минерального порошка, песка и щебня или гравия.

Полимербетон. Полимербетон (см. подразд. 14.15) в качестве связующего вещества содержит в основном термореактивные смолы.

Бетонополимер. Бетонополимер (см. подразд. 14.15) — это бетон, поры которого заполнены полимером.

Легкие бетоны

Легкие бетоны условно подразделяются по назначению на конструкционные, имеющие марки по плотности (ее верхний предел, кг/м3) от D1000 до D2000; конструкционно-теплоизоляционные (D600; D700; D800; D900); теплоизоляционные (D200; D300; D350; D400; D500); по способу образования пор — на бетоны на пористых заполнителях; беспесчаные; ячеистые (газобетон и пенобетон).

Бетоны на пористых заполнителях. Их изготавливают с учетом способности легких заполнителей всплывать на поверхность бетонной смеси и поглощать воду. Малая масса заполнителей затрудняет использование гравитационных бетоносмесителей, необходимо применение смесителей принудительного действия. В уложенной бетонной смеси, особенно при ее вибрировании, легкие зерна заполнителей перемещаются вверх, приводя к расслоению смеси, отличному от того, которое наблюдается в тяжелых смесях, где заполнители стремятся опуститься вниз. Отсасывание воды пористым заполнителем приводит к равномерному по объему самоуплотнению бетона. Это позволяет производить распалубку бетона в ранние сроки и повышает оборачиваемость формооснаст — ки.

Природные пористые заполнители получают дроблением и сортировкой пористых горных пород. К пористым породам вулканического происхождения относятся: пемза — застывшая вспененная лава; вулканический туф — результат спекания раскаленных пепла и песка; туфовая лава — вспененная лава с вкраплениями частиц вулканического пепла, песка, пемзы и др. Из осадочных пород можно назвать известковый туф и известняк-ракушечник (см. подразд. 4.3).

Искусственные пористые заполнители получают путем вспенивания расплавов или вспучивания при нагревании до пироплас- тического состояния твердых материалов, обладающих способностью образовывать пористые структуры.

Керамзитовый гравий получается обычно во вращающейся печи быстрым нагреванием отформованных или дробленых зерен из легкоплавкой глины, которая размягчается при частичном расплавлении и одновременно вспучивается выделяющимися газами. Газы выделяются не из глины, а из других сопутствующих веществ. Газообразование связывают с дегидратацией, декарбонизацией и восстановительными процессами. Керамзитовый гравий подразделяется на три фракции: 5… 10, 10…20 и 20…40 мм и характеризуется марками по насыпной плотности от 250 до 800. Коэффициент теплопроводности керамзита колеблется в диапазоне 0,035…0,350 Вт/(м • К).

Керамзитовый песок получают отсевом мелких зерен от керамзитового гравия или его дроблением.

Шунгизитовый гравий — материал, получаемый вспучиванием зерен из шунгитосодержащих пород путем их обжига во вращающейся печи. Шунгит — минерал (аморфная разновидность графита), образовавшийся в результате природного коксования углей (воздействия на каменные угли высокой температуры от магмы).

Безобжиговый зольный гравий — пористый заполнитель, получаемый на основе золошлаковых отходов (остатков от сжигания твердого топлива на тепловых электростанциях) и портландцемента или других вяжущих веществ.

Термолит получают обжигом до спекания кремнистых дисперсных пород (трепела, диатомита и др.). Пористость термолита является межзерновой, а не образованной вспучиванием, как в других пористых заполнителях.

Аглопорит получают термической обработкой смеси глинистых пород, золошлаковых отходов и измельченного угля (8… 10 %), выгорание которого обеспечивают два процесса: поробразование и разогрев шихты до температуры спекания.

Шлаковая пемза (термозит) — пористый щебень и песок, получаемый главным образом из доменного шлака (побочного продукта при выплавке чугуна). Вспененный шлак образуется при быстром охлаждении шлакового расплава водой, однако не таком быстром, как при производстве гранулированного шлака.

Перлит вспученный — особо легкий материал (у0 = 100… 500 кг/м3) в виде песка или щебня, получаемый быстрым обжигом кислых вулканических водосодержащих стекол, таких как перлит, обсидиан, витрофир и др. Вспучивание этих пород при нагревании до 900… 1 150 °С происходит за счет испарения растворенной в стекле воды и одновременного размягчения породы.

Вермикулит вспученный — особо легкий материал (у0 = 80… 400 кг/м3), получаемый при температуре 600…900°С в виде гранул, вспученных поперек пластинок слюды-вермикулита паром выделяющейся гидратной воды.

Подвижность легкобетонной смеси обычно низкая из-за ноздревато-пористой поверхности заполнителей, удерживающей значительное количество цементного теста. Часть теста расходуется на заполнение межзерновых пустот и также не выполняет смазочную функцию. Получить подвижную легкобетонную смесь можно лишь при больших расходах вяжущего, когда прослойки теста между зернами заполнителей являются достаточно толстыми. Для экономии вяжущего и снижения плотности легкого бетона решающее значение имеет уменьшение межзерновой пустотности и удельной поверхности заполнителей. Первое достигается подбором оптимального зернового состава, второе — применением заполнителей окатанной формы с гладкой (оплавленной) поверхностью, например керамзитового гравия. Вместе с тем прочность сцепления заполнителя с цементирующим камнем по гладкой поверхности будет ниже, чем по шероховатой.

Главные показатели качества легких бетонов — плотность и прочность. Плотность должна быть как можно меньше, а прочность — как можно больше. Оба свойства изменяются с пористостью противоположным образом. Прочность легкого бетона, в отличие от обычного, зависит не только от качества цементирующего камня, определяемого значением В/Ц, но и от его количе-

|

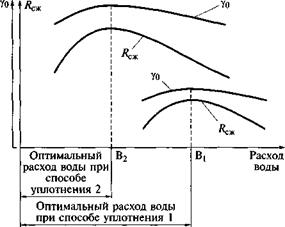

Рис. 9.11. Графики зависимостей прочности и плотности легкого бетона от расхода воды при различной интенсивности уплотнения (мощность уплотнения при способе 2 выше, чем при способе 1) |

ства, с увеличением которого прочность возрастает. Одновременно растет и плотность, но относительно медленнее, так что удельная прочность (отношение прочности к плотности) с увеличением расхода вяжущего вещества возрастает. Зависимости прочности и плотности от расхода воды (В) характеризуются наличием максимума при одном и том же значении В,, которое является оптимальным (рис. 9.11). Увеличение В сверх В, приводит, как и для обычного бетона, к снижению прочности, связанному с разжижением цементного теста, и недостаточному самоуплотнению геля. При уменьшении расхода воды ниже оптимального значения снижается удобоукладываемость смеси и потеря прочности вызывается механическим недоуплотнением. Если увеличить мощность уплотнения, то при том же расходе воды В, прочность возрастает, но теперь значение В, уже не является оптимальным и при В < В) можно получить дальнейшее повышение прочности и достижение нового максимума при В2. Таким образом, оптимальный расход воды не является для данной бетонной смеси постоянной величиной, а зависит от интенсивности ее уплотнения.

Беспесчаный (крупнопористый) бетон. Он состоит из крупных зерен заполнителя, скрепленных в местах контакта цементным камнем. При отсутствии мелких зерен и малом расходе цемента (70… 150 кг/м3) пустоты между зернами остаются незаполненными. Суммарный объем этих пустот будет наибольшим при одинаковом диаметре зерен заполнителя. Плотность крупнопористого бетона на плотных заполнителях составляет 1 700… 1 900 кг/м3. Это значение можно резко уменьшить, применяя пористые заполнители. Беспесчанный бетон продуваем, поэтому стены из него нужно оштукатуривать с двух сторон.

Ячеистые бетоны. В зависимости от способа образования пор ячеистые бетоны подразделяются на газобетоны и пенобетоны. При использовании в качестве вяжущего воздушной извести в условиях гидросиликатного твердения (автоклавной обработки) ячеистый бетон называют газосиликатом или пеносиликатом, так как цементирующий камень в этом случае состоит в основном из гидросиликатов кальция.

Газобетон приготавливают из смеси портландцемента (часто с добавлением воздушной извести или едкого натра для ускорения газообразования), тонкомолотого наполнителя (кварцевого песка, доменного шлака, золы-унос, нефелинового шлама и др.), воды и газообразователя, в качестве которого чаще всего применяется алюминиевая пудра. При реакции алюминиевой пудры с гидроксидом кальция выделяется водород, который вспенивает массу:

ЗСа(ОН)2 + 2А1 + 6Н20 = ЗН2Т + ЗСаО ■ А1203 — 6Н20

Наполнитель уменьшает расход вяжущего и усадку бетона. Измельчение повышает его химическую активность. В газобетоне соотношение цемента и молотого песка обычно составляет от 1: 2 до 1: 3; расход цемента составляет 180…220 кг/м3. В газосиликате соотношение извести и молотого песка составляет от 1: 3 до 1: 5; расход извести составляет 120… 180 кг/м3.

Кварцевый песок обычно размалывают мокрым способом и применяют в виде шлама. Компоненты дозируют, подают в газо — бетоносмеситель и перемешивают в течение 4…5 мин; затем добавляют водную суспензию алюминиевой пудры и после дополнительного перемешивания смесь заливают в формы, оставляя часть объема на вспучивание массы. Для ускорения процессов газообразования, схватывания и твердения смесь затворяют горячей водой (температура смеси при заливке в форму — около 40 °С). Через 10…20 мин после заливки в форму газобетонная смесь начинает твердеть.

Конец газовыделения должен совпадать с началом схватывания смеси. В противном случае происходит либо оседание смеси, либо растрескивание блока.

Сроки газовыделения регулируют количеством газообразователя, а сроки схватывания — добавками, ускоряющими или замедляющими схватывание.

В России разработана технология приготовления смеси вибрированием в смесителе и в форме после заливки. Тиксотропное разжижение смеси при вибрировании позволяет уменьшить количество воды затворения на 25… 30 %. Вибрирование ускоряет гидратацию вяжущего, сокращает сроки газовыделения и вызревания изделий до автоклавной обработки. При резательной технологии отформованные блоки объемом до 10… 12 м3 через 0,5… 1,5 ч освобождают от бортоснастки и разрезают на плиты или стеновые камни стальными струнами. Выпуклую верхушку блока (горбушку) срезают и размалывают в шаровой мельнице вместе с наполнителем.

Тепловую обработку газобетона чаще всего производят в автоклавах при температуре 175…200 °С и давлении 0,8… 1,3 МПа. Автоклавная обработка обеспечивает протекание реакции между кремнеземом кварцевого песка и гидроксидом кальция, образующимся при гидратации портландцемента, поэтому часть портландцемента можно заменить молотым кварцевым песком, который становится активным компонентом вяжущего. При этом расход цемента сокращается в 1,5 — 2 раза, а прочность газобетона в возрасте 2 сут в 3 — 5 раз превышает прочность газобетона, твердевшего в течение 28 сут в нормальных условиях.

Пенобетон получают добавлением к бетонной смеси отдельно приготовленной пены, обусловливающей образование ячеек. Пену готовят из воды и пенообразователя (клееканифольного, смолосапонинового, алюмосульфонафтенового или синтетического) в лопастных пеновзбивателях или центробежных насосах. Для того чтобы пена не оседала, в нее вводят стабилизаторы — вещества, повышающие вязкость раствора пенообразователя (животный клей, жидкое стекло или сернокислое железо). Пену смешивают с бетонной смесью.

После получения однородной массы ее переносят в формы для отвердевания.

Пенобетонная технология по сравнению с газобетонной требует большей выдержки перед тепловой обработкой для набора начальной прочности. Для сокращения времени выдержки в смесь добавляют ускорители твердения цемента.

Плотность ячеистых бетонов составляет от 300 до 1 200 кг/м3, а пористость — соответственно от 85 до 60 %. Снижение пористости в этих пределах ведет к увеличению класса по прочности на сжатие от ВО,35 до В12,5. От общей пористости и соотношения между объемами замкнутых и открытых пор зависят водопоглощение и морозостойкость, характеризуемая марками: F15, F25, F35, F50, F75, F100.

Чем выше пористость, тем ниже теплопроводность материала X, которая, однако, может возрасти при заполнении пор водой. Например, газобетон плотностью 600 кг/м3 в сухом состоянии имеет X = 0,14, а при влажности %%Х — 0,22 Вт/(м • К). Ячеистые бетоны применяются для легких армированных конструкций, таких как стеновые панели, плиты перекрытий, а также для конструкций без арматуры в качестве стеновых камней и теплоизоляционного материала.