Архивы за Сентябрь 2015

ЕСТЕСТВЕННЫЕ КАМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МАТЕРИАЛЫ

4.1. Основные понятия. Минералы и горные породы

Земная кора состоит из горных пород, которые, в свою очередь, сложены из минералов.

Минералы характеризуются тремя признаками:

1) они однородны по химическому составу и физическим свойствам;

2) они являются продуктами природных физико-химических процессов;

3) они имеют твердое агрегатное состояние.

Свойства минералов являются как диагностическими признаками, так и характеризуют техническое качество камня.

Цвет минералов очень изменчив. Тем не менее, минералы подразделяются на светлые (кварц, полевые шпаты) и темные (оливин, пироксены и амфиболы).

Блеск минералов может быть металлическим (пирит), стеклянным (кварц), перламутровым (мусковит), шелковистым (волокнистый гипс), жирным (тальк) и др.

Излом — характер поверхности раскола минерала. Различают раковистый (кварц), землистый (мел), зернистый (мрамор), крючковатый и занозистый изломы.

Спайность — это способность некоторых минералов раскалываться при ударе по определенным направлениям и давать на поверхности раскола гладкие плоскости, называемые плоскостями спайности. Различают спайность:

1) весьма совершенную (у слюды), когда минерал расщепляется на тонкие пленки,

2) совершенную (у полевых шпатов, кальцита), когда осколки ограничены правильными плоскостями;

3) несовершенную (у кварца), когда при раскалывании получаются неровные поверхности. Спайность может проявляться по одному направлению (слюда), по двум направлениям (полевые шпаты) и по трем направлением (кальцит, каменная соль).

Твердость — способность минерала оказывать сопротивление царапающему действию другого тела. Для характеристики минералов используется относительная шкала твердости Мооса, на которой 10 минералов (тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, ортоклаз, кварц, топаз, корунд и алмаз) расположены в порядке

увеличения твердости: от самого мягкого минерала (талька) до самого твердого минерала (алмаза) (см. табл. 2.3). Каждый минерал шкалы царапает все предыдущие, а сам царапается всеми последующими.

Выветриваемость — это подверженность минералов (и горных пород) разрушению под действием атмосферных факторов (газов, воды, смены температур, растительных и животных организмов).

Горные породы — это крупные природные образования, состоящие из одного (мономинеральные породы) или нескольких (по- лиминеральные породы) минералов. В отличие от минерала порода характеризуется значительным простиранием (площадью в плане) и мощностью (толщиной пласты по глубине), а также строением и формой залегания.

Согласно генетической (генезис — происхождение) классификации все горные породы подразделяются на три группы:

1) магматические, или изверженные, (первичные) горные породы;

2) осадочные (вторичные) горные породы;

3) метаморфические горные породы (кристаллические сланцы).

Приемка, хранение и транспортирование древесных материалов

При приемке на строительстве древесных материалов, изделий и конструкций проверяют соответствие их качества (наличие пороков, размеры, влажность и др.) требованиям соответствующих стандартов и технических условий.

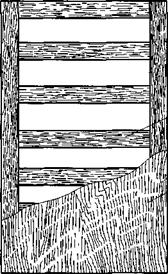

Хранят материалы с учетом их влажности, не допуская их увлажнения и поражения грибами. Бревна и пиломатериалы с влажностью более 25 % хранят в штабелях под навесом, обеспечивающих воздушную сушку (см. подразд. 3.6). При влажности пиломатериалов менее 25 % их хранят в крытых штабелях с плотной укладкой. Под штабель устраивают ровное основание, создающее под ним свободное пространство. Вся растительность под штабелем и вокруг него уничтожается. Каждый ряд материалов в штабеле отделяют друг от друга прокладками. Иногда при хранении и транспортировании бревен во избежание появления трещин на торцах, через которые влага испаряется быстрее всего, их закрашивают специальными составами, что снижает скорость удаления влаги через торец. Детали, погонажные изделия и паркет хранят в закрытых складах на подкладках, предохраняющих их от искривления и контакта с основанием.

Транспортирование древесных материалов на короткие расстояния осуществляют автотранспортом, а на дальние расстояния — по железной дороге. Лес также сплавляют по рекам и озерам. При длительных перевозках материалы укрывают полимерной пленкой, защищая их от увлажнения или пересыхания. Дверные, оконные блоки и другие конструкции закрепляют при перевозке с помощью специальных приспособлений, установленных в кузове или на платформе.

Лесоматериалы и изделия из древесины

Круглые лесоматериалы подразделяются по толщине на мелкие (диаметром 8… 13 см); средние (диаметром 14…24 см); крупные (диаметром 26 см и более). Сорт круглых лесоматериалов устанавливают в зависимости от толщины и наличия пороков древесины.

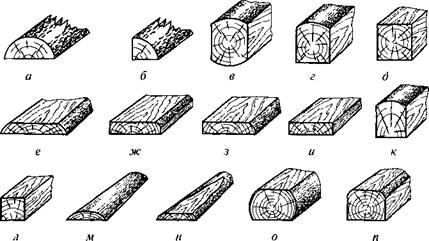

Пиломатериалы, получаемые при продольном распиливании бревен, представлены на рис. 3.21.

Пласть доски или бруска, обращенная к сердцевине, называется внутренней, а обращенная к коре — наружной. По месту положения в бревне различают середовые (содержащие сердцевину), центральные (примыкающие с двух сторон к диаметральной плоскости) и боковые доски и горбыль (см. рис. 3.18).

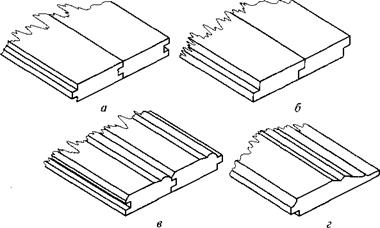

Строганые пиломатериалы перед строганием высушивают. Строганые доски (рис. 3.22) могут быть пазованными и фальцованными. Нередко гребень заменяют вставной рейкой. В этом случае пазы выбирают на обеих кромках доски.

|

Рис. 3.21. Пиломатериалы: |

а — пластина; б — четвертина; в — брус двухкантный; г — брус трехкантный; д — брус четырехкантный; е — доска необрезная; ж — доска обрезная с тупым обзолом; з — доска обрезная с острым обзолом; и — доска обрезная; к — ванчес; л — брусок; м — обапол горбыльный; н — обапол дощатый; о — шпала необрезная;

п — шпала обрезная

Вагонка служит для обшивки железнодорожных вагонов. Ее применяют также и в гражданском строительстве. Рустик служит для обшивки стен. Профиль его сложнее профиля вагонки.

|

Рис. 3.22. Строганые доски: а — пазогребневая; б — фальцован; в — вагонка; г — рустик |

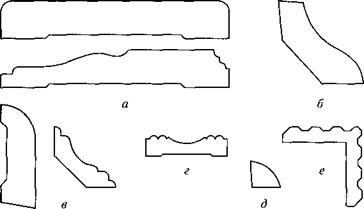

Погонажные изделия (рис. 3.23) имеют заданный профиль сечения и длину, ограниченную в основном условиями транспортирования. К погонажным материалам относятся наличники, плинтуса, галтели, раскладки, бруски, штапик, фигурные рейки, поручни для перил, доски для чистового пола.

Наличники применяют для окантовки дверных и оконных проемов. Плинтуса и галтели служат для оформления угловых стыков между полом и стенами, стенами и потолком. Раскладки закрывают стыки листов облицовочного материала.

Изделия для паркетных полов можно подразделить на паркетные плашки, штучный и наборный паркет, паркетные доски и щиты.

Паркетные плашки изготавливают в основном из древесины твердых лиственных пород: дуба, бука, березы, ясеня, клена, береста (карагача), вяза, ильма, граба, каштана, вишни, белой акации, гледичии, красного дерева и др.

Штучный паркет состоит из отдельных строганых плашек с пазами и гребнями на всех четырех кромках.

Наборный паркет выпускается в виде набора плашек, подобранных по цвету и текстуре. Взаимное расположение плашек должно быть сохранено при укладке, поэтому их скрепляют либо листом крафт-бумаги, наклеенным на набор с лицевой стороны, либо листом специального подкладочного материала (из пенополиэтилена, пробки и т. д.), наклеенного снизу. После настилки паркета бумагу вместе с клеем удаляют. Подкладочный материал остается под настилом и служит амортизатором, утеплителем и звукоизолятором.

Паркетные доски состоят из основания в форме пазогребневой доски и наклеенных на него паркетных плашек. Основание чаще всего делается клееным из строганых брусков или планок, которые могут располагаться как вдоль, так и поперек доски. Длина паркетных досок обычно не превышает 3 м, ширина — 200 мм. Настилка пола паркетными досками менее трудоемка, чем укладка штучного и наборного паркета. При этом качество настила получается более высоким.

Паркетные щиты, так же как и паркетные доски, состоят из деревянного основания и лицевого покрытия из паркетных плашек. Отличие их от паркетной доски заключается в конструкции и форме (обычно квадратной) основания. Основание паркетных щитов состоит из рамочной обвязки и брусков заполнения. Соединение щитов между собой может быть пазогребневым или шпоночным (посредством шпонок, вкладываемых в пазы на всех кромках щита). Размеры паркетных щитов обычно не превышают 800×800 мм.

Строганый шпон — эго тонкие (толщиной не более 1 мм) листы древесины лиственных или хвойных пород, полученные строганием бруса или ванчеса на специальных станках. Шпон предназначен для фанерования (облицовки) изделий из деловой древесины. По текстуре строганый шпон подразделяют на радиальный, полурадиальный, тангентальный и тангентально-торцовый (из наростов).

Лущеный шпон (рис. 3.24) получают лущением чураков (частей кряжа — отрезка ствола длиной менее 4 м) на лущильных станках. Чураки перед лущением проваривают в воде. С вращающегося в станке чурака равномерно перемещающийся суппорт с ножом срезает (лущит) длинную непрерывную ленту шпона толщиной от 0,55 до 1,50 мм.

Лущеный шпон используют для изготовления фанеры, гнутых заготовок и облицовки столярных изделий. В целях обогащения текстуры применяют коническое лущение, при котором чурак в лущильном станке зажимают под углом к продольной оси. Применяется также лущение древесины ножом с волнистым лезвием. Получаемый влажный волнистый шпон распрямляют между горячими плитами под давлением.

Фанера — листовой материал, получаемый склеиванием под давлением нескольких листов лущеного шпона. Волокна в смежных слоях фанеры должны быть взаимно-перпендикулярны. Кромки готовой фанеры обрезают по всем четырем сторонам. По числу слоев различают трех-, пяти — и многослойную фанеру. Фанера легко гнется, мало подвержена короблению и растрескиванию. Она считается изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлен ее наружный слой. Длина листа фанеры принимается в направлении волокон наружного слоя. Фанеру называют продольной, если длина листа (1 220…2440 мм) больше ширины листа

|

Рис. 3.23. Погонажные изделия: а — наличники; б — галтель; в — плинтуса; г — раскладка простая; д — раскладка для внутренних углов; е — раскладка для наружных углов |

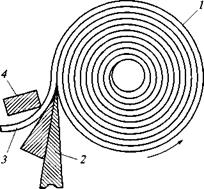

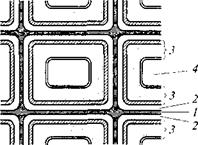

Рис. 3.24. Схема лущения шпона:

/ — чурак; 2 — нож; 3 — шпон; 4 —

/ — чурак; 2 — нож; 3 — шпон; 4 —

прижим

(725… 1 525 мм), и поперечной, если длина листа меньше ширины листа. Фанера бывает шлифованной (с одной или двух сторон).

Облицованная фанера имеет один или оба наружных слоя из строганого шпона ценных пород. В соответствии с этим

она называется односторонней или двухсторонней. По текстуре лицевого слоя различают радиальную, полурадиальную и тангентальную фанеру.

Декоративная фанера выполняется из лущеного шпона с полимерным пленочным покрытием и применением декоративной бумаги или без нее. Фанеру с наложенной меламинофор — мальдегидной или мочевиномеламиноформальдегидной пленкой опрессовывают полированными стальными прокладками, в результате чего получается глянцевая плотная поверхность с повышенной водостойкостью.

Бакелитовая фанера состоит из нечетного числа слоев лущеного березового шпона, склеенных между собой при взаимно-перпендикулярном расположении волокон в смежных слоях фенолоформальдегидной смолой (бакелитом). Эта фанера обладает повышенной водостойкостью, атмосферостойкостью и прочностью.

Столярные плиты состоят из реечного щита, оклеенного с обеих сторон шпоном в один или два слоя. Плиты могут быть облицованы с одной или двух сторон строганым шпоном, который шлифуют или оставляют нешлифованным.

Древесно-волокнистые плиты (ДВП) изготавливают из измельченной древесины и специальных добавок. Отходы деревообрабатывающих производств сначала подвергают дроблению в щепу, а затем проваривают в 1 — 2%-м растворе едкого натра, промывают горячей водой и измельчают до волокон на дефибрерных машинах или молотковой дробилке. Прессуют плиты при температуре 150… 165 °С под давлением от 1 до 5 МПа. Древесные волокна под действием высокого давления и высокой температуры спрессовываются в твердую массу. Основным связующим элементом в плитах является лигнин, который выделяется из древесины при нагревании. В зависимости от давления получают плиты различной твердости и плотности — от 250 до 950 кг/м3. При получении сверх

твердых плит добавляют связующее (синтетические смолы). Мягкие плиты используют в качестве теплоизоляции. Тонколистовой твердый материал — оргалит — применяют при устройстве полов и перегородок, обшивке стен и потолков.

Плиты МДФ (MDF — Medium Density Fiberboard) являются зарубежным аналогом ДВП. Плиты МДФ обладают повышенной экологической чистотой и применяются при изготовлении кухонной мебели и для отделки помещений.

Древесно-стружечные плиты, так же как и древесно-волокнистые, изготавливают из отходов обработки древесины, но кроме этого применяют специальную плоскую стружку, получаемую из кругляков неделовой здоровой древесины на специальных стружечных станках. Древесный наполнитель перемешивают вместе с синтетическим связующим в количестве 6… 12 % от массы стружки. Плиты подвергают предварительному уплотнению на прессе в холодном состоянии. Отверждение связующего происходит в прессе горячего прессования при температуре 135… 140°С и давлении 0,5… 2 МПа, в зависимости от которого получается заданная плотность плиты.

Поверхности плит могут быть шлифованными. При изготовлении трехслойных плит для верхних слоев применяют специальную плоскую стружку, а для среднего слоя — стружку от станка и

дробленку.

Кроме древесно-стружечных плит плоского прессования с горизонтальным расположением во-

Кроме древесно-стружечных плит плоского прессования с горизонтальным расположением во-

1 локон выпускаются экструзионные плиты с вертикальным их расположением (перпендикулярным пласти). Эти плиты бывают сплош-

2 ными и многопустотными с каналами круглого сечения. Их облицовывают бумагой, шпоном, шлифуют поверхности.

Древесно-стружечные плиты

3 используют для изготовления дверных полотен и встроенной мебели, обшивки стен и потолков, настила полов, устройства перегородок.

![]()

![]() Рис. 3.25. Полый оклеенный щит:

Рис. 3.25. Полый оклеенный щит:

1 — бруски рамки; 2 — средник; 3 — фа-

нера

Щиты из массива (дощатые) склеивают из досок (делянок) шириной не более 100 мм, подбирая их так, чтобы годовые слои в смежных делянках имели встречное или перпендикулярное направление. Это уменьшает коробление щитов, но не исключает его.

Оклеенные щиты подразделяются на пустотелые и с заполнением. Полый оклеенный щит (рис. 3.25) состоит из рамки / со средниками 2 и наклеенной на нее с обеих сторон фанеры 3. Основное его достоинство — небольшая масса.

В оклеенных щитах с заполнением пространство внутри рамки заполняют брусками или рейками. Они могут быть либо подогнаны и склеены между собой, либо собраны в решетку, либо уложены без подгонки и склеивания. Могут быть использованы и другие заполнители.

Снижение пожарной опасности древесных материалов

Горение является процессом окисления углерода, водорода и их соединений, протекающим с выделением большого количества теплоты и поддержанием температуры, необходимой для горения. Наиболее высокая температура развивается в пламени, которое возникает при горении газообразных продуктов термического разложения (пиролиза) древесины. Процесс горения само- обусловлен. Чтобы его исключить, нужно либо устранить контакт древесины с кислородом воздуха, либо предотвратить нагревание древесины до температуры воспламенения.

Вспучивающиеся покрытия в условиях возгорания образуют толстый угольный слой, теплопроводность которого в 5 — 10 раз ниже теплопроводности древесины. В результате задерживается повышение температуры древесины. В состав вспучивающихся покрытий входят полиолы (крахмал, декстрин, пентаэритрит, сорбит, резорцин), антипирены-кислотообразователи (фосфаты аммония), газообразователи и пластификаторы (органические амины и амиды), стабилизаторы (аэросил, перлит), пленкообразователи (карбамидные, алкидные и фенольные связующие) и другие компоненты. В настоящее время в России применяются вспучивающиеся огнезащитные покрытия МПВО, ОФПМ-12, СГК-1, «Антигор», НОН-ФАЙЭ, «Пиропласт-ЗОД» (Финляндия) и др.

Невспучивающиеся трудногорючие покрытия (органосиликатные покрытия, композиции на основе жидкого стекла, алюмохром- фосфатов и др.) образуют газонепроницаемый слой, который преграждает доступ воздуха и затрудняет выход летучих продуктов. Для достижения теплоизолирующего эффекта эти покрытия наносят более толстым слоем, чем вспучивающиеся. Их особенностью является высокая адгезия к древесине. К трудногорючим покрытиям относятся ЭСМА, Тепох-1000, «Файрекс-200», ОВПФ-1, ПО-СК, PYRO-TECH LS, ОЗП-1, ОПВ-1, а также огнезащитные лаки PV-2, СФ-1, ЩИТ-1, ПИРОПЛАСТ HW, ФОСФО — ВЯЗ-1, ОЗЛ-1, ОЗЛ-СК и огнезащитные краски ОЗК-Д-1, HENSOTHERM 2КС, Non-Fire-380-S, S1GNUTECT-H BUNT, «Барриер 87».

Антипирены в отличие от покрытий действуют по трем направлениям:

1) изменяют механизм пиролиза с помощью каталитической дегидратации полисахаридов, что приводит к уменьшению выхода горючих продуктов;

2) замедляют (галогенорганические антипирены) пламенное горение в результате того, что образующиеся галогеноводороды понижают активность горючих продуктов в газовой фазе и скорость их окисления становится меньше скорости выделения. В результате возникает эффект задувания и пламенное горение прекращается;

3) при терморазложении антипиренов образуются пары воды и не поддерживающие горение газы (NH3, HBr, НС1, S02, С02, N2), которые, разбавляя газовую среду, снижают концентрацию как горючих продуктов, так и кислорода, необходимого для их горения (эффект самозатухания).

Для огнезащиты древесных материалов используют преимущественно многокомпонентные составы, которые приготавливают перед использованием. Для поверхностной обработки древесины используются составы МС, ТП и ПП. Для глубокой пропитки древесины рекомендованы составы САИ, МС-02, ВАНН-1, КЛОД-01, а также «Феникс-ПП».

Неорганические антипирены представляют собой натриевые, аммонийные, сурьмяные, цинковые, алюминиевые соли фосфорной, ортофосфорной, серной, соляной, борной кислот, сами кислоты и другие соединения. Особенно эффективен (NH4)2HP04, который входит в ряд огнезащитных составов (СД-11, МС), а также используется в качестве самостоятельного огнезащитного средства.

Органические антипирены в качестве рабочих элементов содержат фосфор, галогены и азот. К ним относятся хлорпарафины, соединения трех — и пятивалентного фосфора, фосфазены, органические амины и амиды с основными свойствами. В огнезащитных составах применяются также моно-, ди — и триэтаноламины, этилендиамин, производные карбамида.

Огнебиозащитные составы предотвращают загнивание древесины и делают ее трудновоспламеняемой. К таким составам относятся препараты на основе Na2B407, H3B03, Na2C03, (NH4)2C03, NH4C1, (NH4)2HP04, NH2CONH2, NH4H3P207, NaH4P307, (NH4)2S04 и др.

Аддукты — огнезащитные средства, предназначенные для использования в условиях горячего прессования древесно-плитных материалов, когда обычные антипирены не могут применяться в связи с высокими температурами. Аддукты, являясь смесью промежуточных олигомеров, участвуют в процессах отверждения связующего и образования структуры древесно-плитных материалов.

Технология огнезащитной обработки материала включает в себя подготовку рабочего раствора, нанесение его на материал (или пропитку материала) и сушку. Пропитка бывает поверхностная (на глубину до 1 …5 мм), осуществляемая нанесением раствора на поверхность кистью или пульверизатором, и глубокая, осуществляемая погружением материала в раствор. Методы пропитки аналогичны тем, которые применяются для антисептиков.

Защита древесины от гниения

Гниение древесины вызывается развитием в ней дереворазрушающих грибов, которые, являясь низшими растениями, лишенными хлорофилла и не способными превращать минеральные вещества в органические, вынуждены паразитировать и питаться древесиной как готовым органическим веществом. Грибные нити, прорастая вдоль и поперек волокон древесины, остаются невидимыми для невооруженного глаза. Грибница, выходящая на поверхность древесины, образует так называемый воздушный мицелий гриба, участки которого местами превращаются в плодовые тела, дающие споры. Созревшие споры выпадают и переносятся ветром, заражая здоровую древесину.

Необходимыми для развития грибов условиями являются:

1) влажность древесины от ТНВ до 70 % и выше;

2) температура воздуха 5…25°С;

3) доступ кислорода.

Отсутствие какого-либо из этих факторов приводит к торможению процесса гниения (например, древесина не загнивает, постоянно находясь под водой).

При гниении происходит выделение грибом ферментов, способствующих переходу целлюлозы в растворимую в воде глюкозу, и усвоение ее грибом. В результате происходит разложение клетчатки как составной части древесины с выделением свободной углекислоты и воды по схеме

С6НШ05 + 602 = 5Н20 + 6С02

Для предупреждения загнивания древесины принимают меры по двум направлениям. Первое направление заключается в устранении необходимых для гниения условий (благоприятной влажности и доступа кислорода), что достигается конструктивными, производственными и эксплуатационными мероприятиями. Второе направление заключается в отравлении древесины ядами — антисептиками (от гр. septikos — вызывающий гниение). Для уничтожения деревоповреждающих насекомых применяются ядовитые химические вещества, называемые инсектицидами.

Антисептики подразделяются на минеральные и органические. Все минеральные антисептики растворимы в воде, а органические антисептики могут растворяться или не растворяться в воде. Для разжижения антисептиков, не растворимых в воде, используют органические растворители.

Минеральные антисептики используются в виде водных растворов. Сильными антисептиками являются фтористый натрий (NaF), кремнефтористый цинк (ZnSiF6- 10Н2О), кремнефтористый магний (MgSiF6). К менее токсичным антисептикам, относятся бура (Na2B407- 1(Щ20), хлористый цинк (ZnCl2), марганцевокислый калий (КМп04), дихроматы натрия и калия (Na2Cr207 — яН20 и К2Сг207). Слабыми антисептиками считаются кремнефтористый натрий (Na2SiF6), медный купорос (CuS04-5Н20), поваренная соль (NaCl).

Органические антисептики, растворимые в воде, по токсическому действию значительно превосходят минеральные вещества. Очень сильными антисептиками, ядовитыми для людей, являются динитрофенол (C6H3(N02)20H), динитрофенолят натрия (C6H3(N02)20Na), оксидифенолят натрия (Ci2H9ON9), пентахлор- фенолят натрия (C6Cl5ONa — Н20).

Органические антисептики, не растворимые в воде, подразделяются на масляные антисептики и антисептики, применяемые в растворе с органическими растворителями (органорастворимые антисептики).

Масляные антисептики, к которым относятся креозот (масло каменноугольное), карболинеум (хлорированное антраценовое масло), сланцевое пропиточное масло и другие, применяются для пропитки воздушно-сухой древесины. Они не пригодны для обработки влажной древесины, так как не смачивают влажную древесину. Кроме того, они создают воздухонепроницаемую пленку в поверхностном слое древесины и препятствуют высыханию обработанных деталей.

Органорастворимые антисептики применяются в виде растворов в органических растворителях. Наиболее известными из них являются оксидифенил технический (С|2Н10О), пентахлорфенол технический (С6С15ОН), нафтенат меди (Си[С10Н|7ОО]2). Эти вещества сильно ядовиты и не допускаются к применению в жилых, общественных и производственных зданиях.

Комбинированные антисептики готовят в виде смеси нескольких веществ. На основе фтористого натрия и динитрофенола производят уралит и триолит (ФДХ); на основе пентахлорфенол а — препарат антисептический ГР-48. К препаратам, содержащим мышьяк, относятся фторхроммышьяковый препарат (ФХМ), соли Болидена, хемонит (США), доналит (ФРГ), леку (Индия). Препараты ББК-3, ХХЦ, МХХЦ, ХМ-5, селькур (Великобритания) наименее токсичны. Они составлены из минеральных антисептиков.

Антисептирование древесины заключаются в ее пропитке различными составами и способами.

Пропитка древесины под давлением в автоклавах производится водорастворимыми антисептиками способом полного поглощения, а маслянистыми — способом ограниченного поглощения.

Способ полного поглощения заключается в следующем. Лесоматериал, помещенный в автоклав, вакуумируется в течение 20…30 мин, в результате чего из древесины отсасываются воздух и влага. Затем, при сохранении вакуума, в автоклав вводится подогретый до 60 °С антисептический раствор, давление повышается до 0,7…0,8 МПа и выдерживается в течение 60…90 мин. Этого достаточно, чтобы раствор заполнил полости клеток древесины.

Способ ограниченного поглощения отличается от способа полного поглощения тем, что цикл начинается с повышения давления воздуха до 0,15…0,4 МПа на 5… 10 мин. Затем, при сохранении этого давления, в автоклав вводится нагретый до 110 °С маслянистый антисептик, давление повышается до 0,7… 0,8 МПа и выдерживается в течение 45 мин.

И в том, и в другом способе после выдержки давление понижается и одновременно из автоклава удаляется жидкость. Пропитка заканчивается вакуумом, выдерживаемым в течение 10 мин, после чего в автоклаве восстанавливается нормальное давление воздуха.

Вакуум в конце цикла пропитки необходим, чтобы удалить избыточное количество антисептика из полостей клеток древесины.

Пропитка древесины в парохолодных ваннах основана на том, что при воздействии горячего пара в клетках древесины происходит расширение воздуха и водяного пара и их частичное удаление. Последующее быстрое погружение прогретой древесины в холодный раствор антисептика вызывает сжатие паровоздушной смеси, оставшейся в клетках древесины, и образование в них вакуума, который обеспечивает проникание антисептика в древесину.

Пропитка древесины в горячехолодных ваннах дает лучшие результаты при влажности древесины 15%. Материал сначала погружают в горячую ванну с антисептиком на 1…4 ч, после чего его быстро переносят в холодную ванну с тем же или другим составом.

Пропитка древесины в высокотемпературных горячехолодных ваннах применяется при влажности древесины более 25 %. Древесину сначала сушат в горячем петролатуме температурой 120… 140°С, после чего быстро перемешают в холодную ванну с маслянистым антисептиком, температура которого составляет 60…90°С.

Антисептирование древесины в горячей ванне применяют для тонких деталей толщиной до 25 мм. Древесину полностью погружают в антисептический раствор, температура которого должна составлять 90…95°С, и выдерживают не менее 1 ч.

Антисептирование древесины в холодной ванне применяют для тонких досок, пакли и войлока при использовании антисептиков повышенной растворимости.

Поверхностное антисептирование древесины обеспечивает ее кратковременную защиту. Растворы наносят на поверхность дважды с интервалом 2…4 ч.

Диффузионный способ пропитки древесины основан на способности водорастворимых антисептиков постепенно проникать в результате диффузии в древесину с начальной влажностью более 40 %. Пропитка осуществляется нанесением на поверхность древесины слоя пасты, содержащей антисептик.

Антисептические пасты готовят, смешивая водорастворимый антисептик (сухой или в растворе) со связующим веществом, в качестве которого применяют битум, каменноугольный лак, экстракт сульфитных щелоков, латексы, глину и др.

Сухое антисептирование древесины производится посыпкой горизонтальных поверхностей древесины порошкообразными водорастворимыми антисептиками, смешанными с балластом в виде увлажненных опилок (для предупреждения пыления) в соотношении 1 :5.

Пропитку древесины водными растворами осуществляют путем нанесения на поверхность сортиментов растворов с концентрацией быстродиффундирующих антисептиков 15…30 % и последующей выдержки в плотных штабелях для диффузии.

Сушка древесины

Удаление влаги из древесины сопряжено с растрескиванием и короблением изделий. По этой причине древесина должна быть высушена до того, как будет использована в конструкциях или изделиях. В результате сушки повышаются прочность и стойкость древесины к загниванию, уменьшается вес древесины, улучшается качество склейки и отделки.

Существуют различные способы сушки древесины.

Сушка на корню основана на использовании испарительной способности листвы или хвои дерева. Этот способ применяется

при сплаве лиственницы, в результате которого значительный процент древесины тонет, что вызвано большой плотностью сырой древесины. Для прекращения поступления влаги из корневой системы делают кольцевой надрез ствола, который полностью перерезает заболонь. За 2…3 мес древесина теряет примерно 15 % влаги.

Воздушная сушка занимает длительное время (несколько месяцев, а иногда и лет). Интенсивность воздушной сушки зависит от влажности и температуры атмосферного воздуха и условий его вентиляции, которая обеспечивается определенной укладкой сортиментов. Слишком быстрая сушка связана с опасностью появления трещин. Замедление сушки повышает вероятность заражения древесины грибами.

Пиломатериалы для высушивания укладывают в штабеля на бетонные или деревянные фундаменты. Доски одинаковой толщины укладывают горизонтальными рядами, вставляя прокладки, создающие зазоры для прохождения воздуха. В горизонтальных рядах доски кладут с просветами (шпациями) между кромками. По высоте штабеля шпации должны образовать сквозные вертикальные каналы. Чем выше штабель, тем интенсивнее движение воздуха. В целях уменьшения коробления досок их укладывают внутренними пластями кверху.

Камерная сушка производится в сушильных камерах при повышенной температуре воздуха, топочных газов или перегретого пара. Движение воздуха в камере может осуществляться в результате естественной конвекции или принудительно. Камерная сушка протекает гораздо быстрее воздушной и дает более низкую влажность, позволяющую помещать древесину в отапливаемые здания, не опасаясь влажностных деформаций. Обычная температура сушильных камер убивает грибы и насекомых, повреждающих древесину, производя ее стерилизацию.

Контактная сушка обычно осуществляется с помощью пресса, горячие плиты которого периодически то смыкаются, обжимая и нагревая материал, то расходятся, освобождая поверхности для испарения влаги. Применяется также обкатка нагретыми роликами. Этот вид сушки является малопроизводительным и применяется в основном для сушки шпона в фанерном производстве.

Сушка в поле высокой частоты основана на выделении теплоты в материале, помещаемом в электромагнитное поле высокой частоты. При этом материал нагревается равномерно по всему объему, а между ним и окружающим воздухом возникает значительный перепад температуры, который обусловливает интенсивное продвижение парообразной влаги изнутри наружу и сокращение времени сушки.

Сушка древесины в петролатуме по сравнению с камерной сушкой протекает значительно быстрее и отличается отсутствием обычных дефектов: растрескивания и коробления. Петролатум — маслянистая жидкость, получаемая в качестве побочного продукта при переработке нефти. Материалы погружают в ванну с петролатумом, нагретым до температуры 130 °С. Образовавшийся в прогретом материале пар выделяется в окружающий петролатум, вспенивая его. Сушка в петролатуме крупных сортиментов, например столбов, продолжается в течение 8… 12 ч, в то время как в камерах она длится несколько суток, а на воздухе — несколько месяцев.

Петролатум проникает в древесину на глубину до 2 мм, тем самым антисептируя и гидроизолируя ее. Однако этот слой не позволяет склеивать древесину и производить декоративную отделку.

Основные древесные породы, применяемые в строительстве

Хвойные породы ядровые применяются в строительных конструкциях в виде круглого леса и пиломатериалов (сосна и лиственница), а также для изготовления столярных изделий и отделки мебели (кедр). Лиственница — наиболее тяжелая из хвойных пород (‘у12 = 630…790 кг/м3), твердая и прочная, но склонная к сильному растрескиванию из-за большой разницы между радиальной и тангентальной усушкой. Древесина лиственницы менее подвержена загниванию, чем древесина сосны.

Сосна — смолистая, прочная и стойкая к гниению порода. Она легко обрабатывается, обладает мягкой и достаточно легкой древесиной (у|2 = 470…540 кг/м3).

Кедр имеет красивую по цвету и текстуре, мягкую и очень легкую древесину.

Хвойные породы спелодревесные (ель и пихта) используются в целлюлозно-бумажной промышленности.

Ель — легкая порода (уі2 = 440…500 кг/м3) с невысокой твердостью. Обработка ее затруднена из-за большого количества сучков.

Пихта имеет древесину, сходную с елью, но не содержит смоляных ходов. Она легко загнивает, коробится и растрескивается.

Лиственные породы кольцесосудистые[1] используются главным образом в мебельном производстве и при столярно-отделочных работах.

Дуб имеет плотную (у|2 = 720 кг/м3), очень твердую древесину. Благодаря сердцевинным лучам дуб обладает красивой текстурой. Мореный дуб имеет черный или темно-серый цвет.

Ясень по внешнему виду древесины очень похож на дуб, но не содержит крупных сердцевинных лучей. У ясеня древесина менее прочная, чем у дуба, но по плотности близка к ней (Yu = 660… 740 кг/м3). Ясень легко обрабатывается и хорошо гнется, имеет красивую текстуру.

Вяз, ильм, карагач имеют плотную и прочную древесину и различаются только по цвету и расположению мелких сосудов в поздней части годовых слоев.

Лиственные породы рассеянно-сосудистые ядровые благодаря красивой древесине используются для отделки помещений и при производстве мебели.

О ре х — порода средней твердости, довольно тяжелая, не стойкая к гниению.

Тополь имеет мягкую древесину, которая отличается малой усушкой и незначительным короблением.

Лиственные породы рассеянно-сосудистые спелодревесные используются в основном при производстве мебели.

Бук — тяжелая (у|2 = 650 кг/м3), твердая порода красноватобелого оттенка; легко поддается гниению.

Липа — мягкая порода, отличающаяся взаимным переплетением волокон, поэтому она плохо раскалывается, почти не коробится и не растрескивается. Липа является идеальным материалом для резьбы по дереву.

Клен имеет твердую, прочную и тяжелую древесину, обладает красивой текстурой.

Лиственные породы рассеянно-сосудистые заболонные широко используются в столярном производстве. Береза имеет среднетяжелую (у|2 = 650 кг/м3) и среднетвердую древесину; легко загнивает. Она используется для изготовления фанеры, паркета, столярных изделий. Для декоративных целей применяется карельская береза со своеобразной извилистой и узловатой текстурой.

Граб имеет тяжелую, твердую и прочную древесину; легко коробится и растрескивается.

Осина — легкая (yi2 = 420…500 кг/м3), мягкая, склонная к загниванию порода. Она служит сырьем для изготовления фанеры, гонта, тары.

Ольха характеризуется мягкой, склонной к загниванию древесиной. Она применяется в основном так же, как береза.

Важнейшие свойства древесины

Строение древесины обусловливает ее анизотропию и вызывает необходимость различать три взаимно-перпендикулярных направления: вдоль волокон и поперек волокон (радиально и тангентально), по которым свойства древесины существенно различаются.

Физические свойства. Абсолютная плотность древесинного вещества у всех пород колеблется в очень узком диапазоне: 1 540… 1 560 кг/м3, что объясняется практически одинаковым химическим составом древесины.

Плотность древесины зависит от пористости и от того, чем заполнены ее поры: воздухом или водой. Сравнивать породы можно только при стандартной влажности, равной 12%. Для большинства пород при влажности 12 % плотность у12 < 1 000 кг/м3. У древесины гваякового дерева у!2 = 1 300 кг/м3, у бальзы — 260 кг/м3. Если древесинное вещество занимает более 65 % объема сухой древесины, то такая древесина тонет в воде.

По плотности лесные породы можно подразделить на очень легкие, у которых уі2 — 440 кг/м3 (кедр сибирский, осокорь, пихта); легкие, у которых у12 = 450…580 кг/м3 (бархатное дерево, берест, вяз, ель, липа, ольха, осина, сосна); средне-тяжелые, у которых У]2 = 590…730 кг/м3 (акация, береза, бук, груша, дуб, ильм, каштан, клен, лиственница, можжевельник, орех грецкий, тисс, яблоня, ясень); тяжелые, у которых у|2 = 680…880 кг/м3 (граб, дзельква, железное дерево, хурма); очень тяжелые, у которых у12 — 890 кг/м3 (кизил, самшит, хмелеграб, фисташка).

Влажность древесины оказывает отрицательное влияние на ее свойства. Различают две формы влаги, содержащейся в древесине:

1) капиллярная (свободная) влага, заполняющая полости клеток и межклеточные пространства;

2) гигроскопическая (связанная) влага, пропитывающая стенки клеток и содержащаяся в промежутках между мицеллами и фибриллами.

Древесину после долгого нахождения в воде с влажностью W = 200…250% называют мокрой; свежесрубленную древесину с влажностью W = 30…50% в ядровой части и до 180% в заболон — ной части — сырой’, древесину с влажностью, находящейся в равновесии с атмосферным воздухом, но не превышающей 20 % — воздушно-сухой’, древесину после горячей сушки с влажностью W= 8… 13 % — комнатно-сухой, а с влажностью W= 0 — абсолютно сухой.

Абсолютно сухая древесина на воздухе будет адсорбировать пары воды до тех пор, пока не установится равенство парциальных давлений пара в древесине и воздухе. Если влажность воздуха изменится, то и древесина изменит свою влажность, стремясь к равновесию с воздухом. Такую влажность называют равновесной, а способность древесины сорбировать влагу из воздуха называют гигроскопичностью.

Влага, проникающая в древесину, в первую очередь, захватывается стенками клеток (волокнами), пока не наступит их полное насыщение. Соответствующую влажность называют точкой насыщения волокон (ТНВ). Для большинства пород ТНВ находится в пределах 23…31 %.

Если равновесная влажность Wp < ТНВ, то в древесине содержится только гигроскопическая влага и нет капиллярной влаги. Капиллярная влага появляется при Wp > ТНВ.

При высыхании сырой древесины сначала испаряется капиллярная влага; пока она не будет полностью удалена, гигроскопическая влажность остается равной ТНВ. Только после удаления всей капиллярной влаги, на что требуется около месяца атмосферной сушки, начинается удаление гигроскопической влаги, продолжающееся около года.

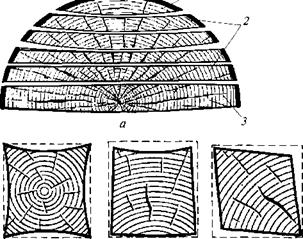

Усушка и разбухание древесины (уменьшение объема при сушке и увеличение объема при увлажнении) происходят при изменении только гигроскопической влажности (рис. 3.17). Удаление гигроскопической влаги вызывает сближение мицелл, а поглощение гигроскопической влаги раздвигает их. Вдоль волокон древесина усыхает и разбухает в 30— 100 раз меньше, чем поперек волокон. Это объясняется продольным расположением мицелл и фибрилл так, что при их сближении размеры древесины уменьшаются главным образом в поперечном направлении. В продольном направлении изменение размера происходит в незначительной степени как результат небольшого наклона мицелл к оси волокна.

При удалении гигроскопической влаги межмицеллярные силы сцепления возрастают и количество древесной массы в единице объема увеличивается, что влечет за собой повышение плотности

|

Рис. 3.17. Влияние влажности на объем (усушку—разбухание) и прочность древесины |

|

б Рис. 3.18. Коробление пиломатериалов: а — доски: / — горбыль; 2 — боковые доски; 3 — середовая доска; б — бруса |

и механических свойств древесины (прочности, упругости и твердости).

Линейная усушка в трех основных направлениях различна, что обусловливает коробление и растрескивание древесины при высыхании. Доски подвергаются поперечному короблению (рис. 3.18, а). Брус изменяет форму сечения различным образом в зависимости от расположения годовых слоев (рис. 3.18, б). Косослойная доска приобретает форму пропеллера.

Вдоль волокон полная усушка (от свежесрубленного до абсолютно сухого состояния) составляет в среднем 0,1 % (1 мм на длине 1 м); поперек волокон в радиальном направлении — З…6%; втангентальном направлении — 6… 12 % (6… 12 см на 1 м). Объемная усушка в среднем достигает значения в 12… 14 %. Тяжелые и твердые породы усыхают больше, чем легкие и мягкие. К сильно усыхающим породам относятся граб, бук, дуб, каштан, вяз, клен, береза, липа, ольха; к умеренно усыхающим породам относятся тисс, сосна, ильм, груша, самшит, осина, ива; к слабоусыхаю — щим породам относятся ель, веймутова сосна.

Разбухание древесины подчиняется тем же законам, что и усушка. Поглощение воды, как и ее испарение, происходит главным образом через торцевые поверхности, поэтому бревна растрескиваются по торцам.

Усушка и разбухание заставляют делать припуски и зазоры, учитывая изменения в размерах элементов конструкции.

Коэффициент линейного температурного расширения (КЛТР) древесины вдоль волокон составляет: дуба — 3,6 • 10 6 1/°С, березы — 2,5 ■ 10~6 1/°С; в радиальном направлении — соответственно 29- 10 6 и 27- 10~6 1 /°С; в тангентальном направлении — соответственно 42 — 10 6 и 30 ■ 10_6 1/°С. По сравнению со сталью и бетоном КЛТР древесины вдоль волокон в 5—10 раз меньше, что позволяет отказаться от температурных швов в деревянных конструкциях.

Удельная теплоемкость абсолютно сухой древесины почти не зависит от породы дерева и при температуре 0… 160°С в среднем составляет 1,37 кДж/(кг-°С).

Коэффициент внутренней теплопроводности сухой древесины сосны вдоль волокон (0,35…0,37 Вт/(м — °С)) примерно в 2 — 3 раза больше, чем поперек волокон (0,14…0,16 Вт/(м °С)).

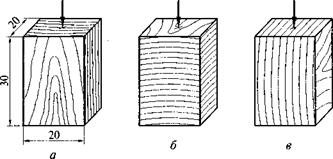

Механические свойства. Так как древесина анизотропна, то, характеризуя прочность, необходимо указывать направление действия сил по отношению к волокнам (вдоль или поперек) и годовым слоям (радиальное или тангентальнеє направление) (рис. 3.19). Для испытаний берут образцы небольших размеров, не содержащие пороков древесины, которые называют малыми чистыми образцами. Для стандартных испытаний образцы вырезают из се — редовой доски (см. рис. 3.18), отступив от сердцевины. При этом годовые слои должны быть параллельны любым двум противоположным граням образца.

Поскольку механические свойства зависят от влажности древесины (см. рис. 3.17), результаты испытаний приводят к стандартной 12 %-й влажности. При W< ТНВ используют следующую формулу:

Rn = Rw\ + a(W — 12)], (3.1)

где Rn — предел прочности при влажности 12%; Rw — предел прочности при фактической влажности W древесины в момент

|

Рис. 3.19. Образцы для проведения испытаний на сжатие: а — вдоль волокон; б — поперек волокон в радиальном направлений; в — поперек волокон в тангентальном направлении |

испытания; а — пересчетный коэффициент на влажность, который независимо от породы древесины принимают равным: при сжатии вдоль волокон и статическом изгибе — 0,04; при скалывании вдоль волокон — 0,03; при ударном изгибе — 0,02.

Сопротивление сжатию вдоль волокон значительно выше сопротивления сжатию поперек волокон. Образцы для испытаний на сжатие вдоль волокон имеют форму прямоугольной призмы размером 20 х 20 мм и длиной вдоль волокон 30 мм.

Для приведения результатов к стандартной влажности по формуле (3.1) сразу после испытания определяют влажность образцов.

Сопротивление сжатию поперек волокон у древесины сравнительно мало. Все же довольно часто древесина работает под такой нагрузкой (шпалы, деревянные срубы, соединения деревянных деталей болтами). При сжатии поперек волокон происходит смятие древесины и нередки случаи, когда высота образца уменьшается до 1/3 начального значения, а разрушение не наступает. Тогда ограничиваются определением нагрузки при заданном значении деформации. Сопротивление сжатию поперек волокон составляет 0,27… 0,36 от сопротивления сжатию вдоль волокон для хвойных пород (сосны) и 0,40…0,70 — для лиственных пород. Высокое значение это отношение имеет у дуба и березы (0,70).

Сопротивление скалыванию вдоль волокон имеет большое практическое значение, так как разнообразные виды врезок, применяемые для соединений элементов в деревянных конструкциях, работают на этот вид нагружения. Скалывание можно производить перпендикулярно (по радиальной плоскости) или параллельно годовым слоям (по тангентальной плоскости). Форма и размеры образца для испытаний на скалывание и приспособление для закрепления образца по методу Перелыгина показаны на рис. 3.20. Приспособление с образцом помещается на опорную плиту машины для сжатия и образец доводят до разрушения плавно возрастающей нагрузкой. Предел прочности при скалывании получают делением максимального усилия на площадь скалывания. Для приведения результата к стандартной влажности по формуле (3.1) определяют влажность древесины, используя в качестве пробы большую часть расколотого образца.

Временное сопротивление скалыванию по сравнению со сжатием вдоль волокон составляет примерно 1/6… 1/7 для хвойных и 1/4… 1/6 для лиственных пород. В лиственных породах сказывается влияние сердцевинных лучей, что заметно повышает сопротивление тангентальному скалыванию по сравнению с радиальным. Для хвойных пород заметной разницы между этими направлениями не наблюдается. Значительно повышают сопротивление скалыванию такие пороки древесины, как волнистость, свилеватость, завитки, мелкие заросшие сучки и др.

|

1 — корпус; 2 — пружина; 3 — подвижная планка; 4 — ролики; 5 — нажимная призма с шаровой опорой; 6 — образец для испытания на скалывание в радиальной плоскости; 7 — подвижная опора; 8 — устройство для прижима подвижной

опоры

Сопротивление статическому изгибу поперек оси ствола довольно высокое. Это позволяет применять ее в конструкциях в виде балок, стропил, ферм, подмостей, настилов.

Испытанию подвергают образцы-балочки (размером 20 х 20 х х 300 мм), свободно лежащие на двух опорах и нагружаемые посередине пролета (в 240 мм) одной сосредоточенной силой (см. рис. 2.6, а). Предел прочности при статическом изгибе вычисляют по формуле

R7 = 3PmJ/(2bh2),

где / — расстояние между опорами (/ = 240 мм); b, h — соответственно ширина и высота (по направлению действующей силы) образца.

Полученный результат приводят к стандартной влажности по формуле (3.1). Пробный образец для определения влажности (длиной 30 мм) вырезают вблизи излома.

Временное сопротивление статическому изгибу в 1,5 — 2 раза выше сопротивления сжатию вдоль волокон и составляет 70… 100 МПа. Сопротивление изгибу в радиальном направлении немного больше, чем в тангентальном (обычно на 6…7 %).

Твердость древесины определяет ее износостойкость и способность к механической обработке. Чем выше твердость, тем лучше противостоит древесина износу и тем труднее она обрабатывается. Мягкие породы (сосна, ель, пихта, кедр, ольха, липа, осина,

тополь, ива) легко строгаются и пилятся, однако при шлифовании наждачной бумагой часто слегка «лохматятся» и не дают высокого качества поверхности. Твердые породы (дуб, граб, ясень, бук, клен, каштан, ильм, вяз, орех, яблоня, груша, береза, лиственница и др.) труднее обрабатывать, но они хорошо поддаются шлифованию. К очень твердым породам относятся самшит, фисташка, акация, кизил, тисс.

Пороки и дефекты древесины

Пороки древесины. Пороками называют нарушения правильного строения древесины и естественные повреждения в условиях ее произрастания, хранения и эксплуатации. Пороки нарушают однородность и целостность пилопродукции, снижают прочность древесины, повышают ее коробление и растрескивание, затрудняют механическую обработку древесины, увеличивают количество отходов, ухудшают внешний вид изделий.

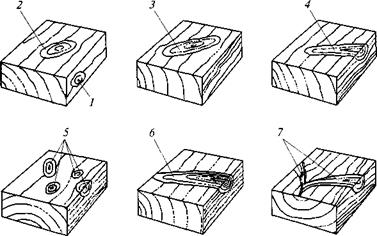

Сучки бывают открытые и заросшие (в зависимости от того, выходят они на боковую поверхность круглого сортимента или нет); круглые, овальные, продолговатые (в зависимости от формы сечения на поверхности сортимента) (рис. 3.10); пластевые, кромочные, ребровые, торцовые, сшивные (в зависимости от положения в сортименте); разбросанные, групповые, разветвленные (в зависимости от взаимного расположения); сросшиеся, частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие (в зависимости от степени срастания с древесиной); здоровые (светлые и темные), здоровые с трещинами, загнившие, гнилые, табачные (в зависимости от состояния древесины сучка: табачные сучки свидетельствуют о наличии в древесине ядровой гнили, так как в круглых лесоматериалах гниль может быть скрытой и не выходить на торцы); односторонние и сквозные (в зависимости от того, пересекают они насквозь плоский сортимент или нет).

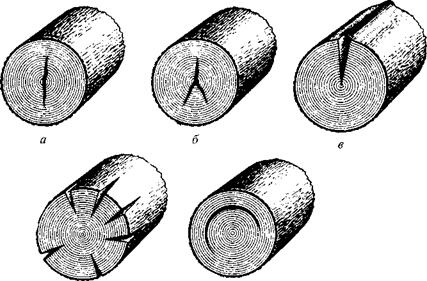

Трещины (рис. 3.11) бывают метиковые (радиальные трещины, направленные от центра к периферии ствола) простые и метиковые сложные (в зависимости от того, остаются следы трещины на торцах сортимента в одной плоскости или нет); морозные (радиальные трещины, направленные от периферии к центру ствола), сопровождающиеся образованием на стволе характерных наростов; трещины усушки (радиальные трещины, возникающие в процессе сушки), отличающиеся от метиковых и морозных меньшей протяженностью и глубиной; отлупные (дугообразные или кольцевые трещины между годовыми слоями).

|

Рис. ЗЛО. Виды сучков: / — круглый кромочный; 2 — овальный пластевой; 3 — продолговатый; 4 — продолговатый ребровый; 5 — групповые; 6 — сшивной; 7 — разветвленные |

|

Рис. 3.11. Виды трещин: а — простая метиковая; б — сложная метиковая; в — морозная; г — трещины усушки; д — отлупная |

Сбежистость — сужение ствола, превышающее 1 см на 1 м длины.

Закомелистостъ — резкое увеличение диаметра комлевой части ствола; бывает округлой и ребристой (рис. 3.12).

Нарост — резкое местное утолщение ствола.

Кривизна ствола бывает простая и сложная.

Крень — кажущееся утолщение поздней древесины хвойных пород в сжатой зоне ствола, искривленного или наклонно стоящего дерева. Сходство между кренью и поздней древесиной чисто внешнее, так как креневая древесина обладает совершенно другим анатомическим строением. Бывает местная крень, захватывающая один или несколько годовых слоев, и сплошная крень, захватывающая половину и более площади поперечного сечения ствола (рис. 3.13).

Наклон волокон — непараллельносгь волокон продольной оси сортимента (рис. 3.14, а).

Свилеватость — извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины (рис. 3.14, б). Бывает волнистая и путаная свилеватость.

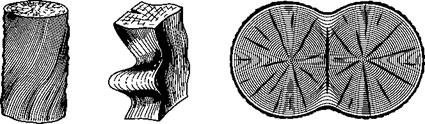

Двойная сердцевина — наличие в сортименте двух сердцевин (рис. 3.14, в).

Рис. 3.12. Закомелистость: а — округлая; 6 — ребристая

![]()

![]()

Смоляной кармашек — полость внутри годового слоя, заполненная смолой.

Смоляной кармашек — полость внутри годового слоя, заполненная смолой.

Прорость — заросшая омертвелость участка ствола (рис. 3.15). Бывает прорость открытая и закрытая.

Химические окраски возникают в срубленной древесине в результате химических и биохимических процессов, связанных в большинстве случаев с окислением дубильных веществ. Химические окраски равномерны по цвету и расположены обычно в поверхностных слоях древесины толщиной 1…5 мм). При высыхании древесины они часто в большей или меньшей степени выцветают. К химическим относятся следующие окраски; продубина — красновато-коричневая или бурая окраска подкоровых слоев сплавной древесины пород, кора которых богата дубильными веществами (ель, дуб, ива и др.); дубильные потеки — бурые пятна в виде потеков на поверхности сортиментов пород, древесина которых богата дубильными веществами; желтизна — светло-желтая окраска заболони сплавной древесины хвойных пород, возникающая при сушке. Химические окраски не влияют на физико-механические свойства древесины, но интенсивные окраски портят внешний вид изделий.

|

Грибные ядровые пятна и полосы — участки ненормальной окраски ядра (настоящего, ложного и спелой древесины) без понижения твердости древесины, возникающие в растущем дереве под

|

а б в Рис. 3.14. Пороки строения древесины: а — наклон волокон; б — свилеватость; в — двойная сердцевина |

воздействием дереворазрушающих грибов (первая стадия поражения). Они существенно не влияют на механические свойства древесины, однако портят внешний вид и усиливают водопроницаемость древесины.

Ядровая гниль — участки ненормальной окраски ядра (настоящего, ложного и спелой древесины) с пониженной твердостью древесины, возникающие в растущем дереве под воздействием дереворазрушающих грибов (вторая стадия поражения). Ядровая гниль существенно ухудшает качество древесины вплоть до ее полной технической непригодности.

Плесень — грибница и плодоношения плесневых грибов, появляющиеся чаще всего на сырой заболони при хранении лесоматериалов. Плесень наблюдается в виде поверхностного налета голубого, зеленого, черного, розового или другого цвета. Плесень не влияет на механические свойства древесины, но ухудшает ее внешний вид.

Заболонные грибные окраски — ненормальная окраска заболони без понижения ее твердости. Этот порок возникает в срубленной древесине под воздействием деревоокрашивающих грибов, не вызывающих образования гнили. Поэтому механические свойства древесины не ухудшаются, но ухудшается ее внешний вид и повышается водопроницаемость.

Побурение — бурая окраска заболони разных оттенков, различной интенсивности и равномерности. Побурение возникает в срубленной древесине в результате развития биохимических процессов и вызывает некоторое снижение прочности древесины.

Заболонная гниль — ненормальные по окраске участки заболони без понижения или с понижением твердости древесины. Заболонная гниль возникает в сухостойной, валежной и срубленной древесине под воздействием дереворазрушающих грибов и распространяется в глубь древесины от торцов и боковых поверхностей.

|

Рис. 3.16. Обзол:

а — тупой; б — острый

Наружная трухлявая гниль — участки ненормальной окраски, структуры и твердости древесины, возникающие в лесоматериалах при их длительном хранении под воздействием сильных дереворазрушающих грибов. Наружная трухлявая гниль характеризуется бурым цветом различных оттенков и трещиноватой призматической структурой. Пораженная древесина легко распадается на части и растирается в порошок. Пораженная древесина является опасным источником грибной инфекции для различных деревянных сооружений.

Червоточина — ходы и отверстия, проделанные в древесине насекомыми. Если червоточина выходит на две противоположные стороны сортимента, то ее называют сквозной.

Дефекты древесины. Механические повреждения искусственного происхождения называются дефектами. К дефектам древесины относятся инородные включения (камней, песка, проволоки, гвоздей, металлических осколков и т. д.); механические повреждения инструментами и механизмами при ее заготовке, подсочке, транспортировании, сортировке и обработке (обдир коры, заруб и запил, кара, отщеп, скол и вырыв, багорные наколы); обугленность; скос пропила — неперпендикулярность торца продольной оси сортимента; обзол — участок боковой поверхности ствола, сохранившийся на обрезном пиломатериале (рис. 3.16); закорина — участок коры, сохранившийся на поверхности шпона; дефекты обработки резанием — это риски (следы зубьев пил, ножей и пр.), волнистость (неплоский пропил), ворсистость и мшистость (задир отдельных волокон), рябь шпона (разный уровень волокон древесины), задиры и выщербины, бахрома (пучки неполностью отделенных волокон на ребрах сортиментов), ожог (при трении о режущий инструмент); покоробленность — искривление пилопродукции при выпиловке, сушке или хранении.

Строение древесины

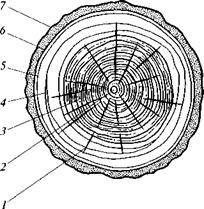

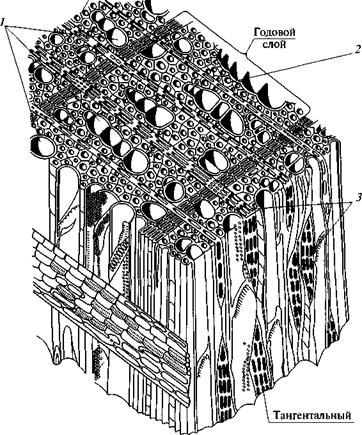

Строение древесины можно увидеть невооруженным глазом (макростроение) и под микроскопом (микростроение) на трех разрезах ствола: поперечном, продольном радиальном и продольном тангентальном (рис. 3.1).

Сердцевина на поперечном разрезе (рис. 3.2) имеет вид темного пятнышка диаметром 1… 5 мм. В жизнедеятельности дерева она участвует только в молодом возрасте и служит для запасения питательных веществ. Во взрослом дереве сердцевина является мертвым образованием, состоящим из мягкой и непрочной ткани. От нее часто начинается загнивание и образование трещин.

Кора состоит из наружного пробкового слоя (корки) и внутреннего слоя — луба, по клеткам которого идет нисходящий ток питательных веществ, выработанных листьями. В лубе часто присутствует лубяное волокно, из которого делают мочало.

На границе между древесиной и лубом находится слой живых клеток, называемый камбием. Путем деления клеток камбия происходит утолщение ствола и ветвей. При делении одна из образовавшихся клеток остается камбиальной, а другая идет на образование древесины или луба (в зависимости от того, в какую сторону она обращена). Деление клеток в сторону древесины происходит гораздо чаше. Активность камбия замирает на холодное время года и возобновляется весной.

На внешней стороне луба под коркой находится пробковый камбий, благодаря деятельности которого образуется наружный

слой коры. У некоторых пород (например, у пробкового дуба) снаружи нарастает толстый слой пробки, состоящей из мертвых клеток. Пробка дуба используется для теплоизоляционных и облицовочных материалов.

слой коры. У некоторых пород (например, у пробкового дуба) снаружи нарастает толстый слой пробки, состоящей из мертвых клеток. Пробка дуба используется для теплоизоляционных и облицовочных материалов.

Древесина. Древесина пород умеренного климатического пояса на поперечном разрезе представ-

Рис. 3.1. Основные разрезы ствола

/ — серцевинные лучи; 2 — сердцеви-

на; 3 — ядро; 4 — заболонь; 5 — годо-

вые слои; 6 — луб; 7 —■ кора

ляет собой ряд чередующихся концентрических колец светлой и темной окраски, называемых ранней и поздней древесиной (по времени их образования). Каждый слой, состоящий из ранней и поздней древесины, образуется за один вегетационный период и называется годовым слоем. В начале вегетационного периода, ранней весной и в начале лета, дерево испытывает потребность в большом количестве влаги и питательных веществ, которые необходимы для распускания листьев и завязывания плодов. В этот период от слоя камбия в сторону древесины откладываются клетки, приспособленные для передвижения влаги: у хвойных пород — это широкополостные тонкостенные трахеиды (рис. 3.3), у лиственных пород — крупные сосуды (рис. 3.4, 3.5). Во второй половине вегетационного периода, в конце лета и осенью, дерево нуждается в упрочнении своего ствола, так как оно нагружено побегами, листвой, плодами. Поэтому поздняя древесина формируется у лиственных пород — из массивных и прочных механических клеток (либриформа); у хвойных пород — из толстостенных трахеид. Как правило, число годовых слоев на срезе у корневой шейки соответствует возрасту дерева.

ляет собой ряд чередующихся концентрических колец светлой и темной окраски, называемых ранней и поздней древесиной (по времени их образования). Каждый слой, состоящий из ранней и поздней древесины, образуется за один вегетационный период и называется годовым слоем. В начале вегетационного периода, ранней весной и в начале лета, дерево испытывает потребность в большом количестве влаги и питательных веществ, которые необходимы для распускания листьев и завязывания плодов. В этот период от слоя камбия в сторону древесины откладываются клетки, приспособленные для передвижения влаги: у хвойных пород — это широкополостные тонкостенные трахеиды (рис. 3.3), у лиственных пород — крупные сосуды (рис. 3.4, 3.5). Во второй половине вегетационного периода, в конце лета и осенью, дерево нуждается в упрочнении своего ствола, так как оно нагружено побегами, листвой, плодами. Поэтому поздняя древесина формируется у лиственных пород — из массивных и прочных механических клеток (либриформа); у хвойных пород — из толстостенных трахеид. Как правило, число годовых слоев на срезе у корневой шейки соответствует возрасту дерева.

У некоторых лиственных пород (дуб, ясень), получивших название кольцесосудистых (см. рис. 3.4), ранняя древесина пронизана собранными в кольца сосудами, благодаря чему граница между годовыми слоями хорошо видна. У других лиственных пород — рассеянно-сосудистых (береза, бук), у которых сосуды равномерно распределены по всей ширине годового слоя, различий между ранней и поздней древесиной почти нет и граница между слоями размыта (см. рис. 3.5).

Чем больше поздней древесины содержится в породе, тем она тяжелее и прочнее. Породы подразделяются на мягкие и твердые. Все кольцесосудистые породы являются твердыми, а рассеяннососудистые и хвойные породы могут быть и твердыми, и мягкими.

У одних пород древесина окрашена одинаково по всему сечению, а у других пород она имеет в середине темноокрашенное ядро, состоящее из омертвевших клеток, пропитанных смолами и

|

дубильными веществами (см. рис. 3.2). Древесина ядра — более плотная и менее влажная, чем древесина наружной (светлой) части, называемой заболонью. Заболонь является молодой древесиной, по проводящим клеткам которой происходит восходящее сокодвижение. Заболонь слабее ядра и имеет низкую стойкость к гниению, но хорошо гнется и позволяет получать гнутые изделия.

К породам, имеющим ядро, относятся: из хвойных — лиственница, сосна, кедр сибирский, тисс, можжевельник; из листвен-

ных — все кольцесосудистые (дуб, каштан настоящий, ясень, бархатное дерево, вяз, ильм, берест, белая акация и др.) и некоторые рассеянно-сосудистые (орех грецкий, платан, яблоня, тополь, ива, рябина и др.). У некоторых пород цвет центральной части не отличается от цвета заболони, однако древесина в центре ствола, подобно ядру, имеет повышенную плотность и твердость и содержит значительно меньше влаги, чем заболонь. Эта часть ствола называется спелой древесиной. К спелодревесным породам относятся ель, пихта, бук, липа, клен полевой и др.

|

|

|

|

|

На поперечном разрезе дуба, бука или платана отчетливо видны блестящие тонкие полоски, идущие от сердцевины к коре и называемые сердцевинными лучами (см. рис. 3.2). Сердцевинные лучи есть в древесине любой породы, но невооруженным глазом они часто не видны из-за малой ширины (например, у березы, осины и всех хвойных пород). На площади тангентального разреза, равной 1 см2, их число иногда достигает нескольких тысяч. Ширина сердцевинных лучей у разных пород колеблется от 0,005 до 0,600 мм; высота — от 0,2 до 50,0 мм и более. Все лучи обязательно доходят до коры, но одни (первичные) начинаются от сердцевины, а другие (вторичные) — на некотором расстоянии от нее. В растущем

дереве сердцевинные лучи служат для проведения питательных веществ в горизонтальном направлении и запасения их.

По сердцевинным лучам древесина легко раскалывается. В то же время сердцевинные лучи повышают сопротивление древесины сжатию поперек волокон в радиальном направлении. Сердцевинные лучи ускоряют сушку древесины и обусловливают различие между радиальной и тангентальной усушкой. Трещины усушки проходят по сердцевинным лучам.

Благодаря сердцевинным лучам отдельные породы имеют характерный блеск и красивую текстуру поверхности.

Древесина состоит из волокон (рис. 3.6), вытянутых вдоль ствола. Каждое волокно во время жизни представляет собой растительную клетку, состоящую из оболочки и протопласта (протоплазмы и ядра).

|

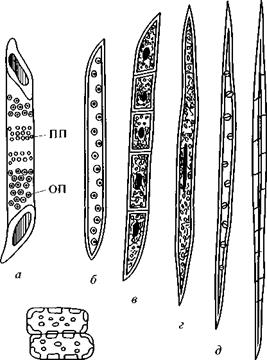

ж е Рис. 3.6. Анатомические элементы древесины лиственных пород: |

а — членик сосуда: ПП — простая пора; ОП — окаймленная пора; 6 — сосудис-

тая трахеида; в — тяж древесной паренхимы; г — клетка веретеновидной парен-

химы; д — волокнистая трахеида; е — волокно либриформа; ж — клетки сердце-

винных лучей

Оболочка молодых клеток представляет собой прозрачную тонкую (едва достигающую 0,001 мм) пленку, эластичную, растяжимую и легко проницаемую для воды и водных растворов. В момент образования оболочка состоит из пектиновых веществ, которые спустя непродолжительное время превращаются в целлюлозу. Целлюлоза имеет формулу (С6Н|о05)„, где п — показатель полимеризации, который составляет не менее 3- 104. Макромолекула целлюлозы имеет нитевидную форму. Срубленная древесина состоит полностью из оболочек клеток с отмершими протопластами. В растущем дереве из отмерших клеток состоит ядро, спелая древесина и часть заболони.

В процессе развития клетки (в зависимости от выполняемых ею функций) ее оболочка существенно изменяется по размеру, строению и составу. Наиболее частым изменением состава клеточных оболочек является их одревеснение и опробковение.

Одревеснение клеточной оболочки заключается в появлении в ней нового органического вещества — лигнина, который отличается от целлюлозы большим содержанием углерода и меньшим содержанием кислорода. Лигнин придает клеточной оболочке прочность, жесткость и твердость. Одревеснение оболочки происходит при жизни клетки в результате деятельности протопласта. Рост одревесневших клеток сильно замедляется или совсем прекращается. Снижается их способность к набуханию.

Опробковение характерно для клеточных оболочек коры, выполняющих защитную функцию. При этом средний слой оболочки пропитывается особым органическим веществом — суберином, состоящим из жирных веществ и феллоновой кислоты. Суберин способствует омертвению клеток и делает оболочку практически непроницаемой для воды и газов.

Оболочка клетки является продуктом жизнедеятельности протоплазмы. Утолщение оболочек происходит в результате отложения изнутри новых слоев целлюлозы, однако при этом в оболочке остаются поры, служащие для сообщения между клетками.

Сформировавшиеся клетки имеют очень тонкую первичную оболочку 2 (рис. 3.7) и вторичную оболочку 3, которая, в свою очередь, подразделяется на три слоя: тонкий внешний слой, непосредственно прилегающий к первичной оболочке; толстый средний слой; тонкий внутренний слой, выстилающий полость клетки. Между первичными оболочками двух соседних клеток находится межклеточное вещество /, которое скрепляет клетки между собой. Межклеточный слой не содержит целлюлозы, он состоит из протопектина и лигнина. Этот слой образуется как разделительная стенка при делении клетки.

Средний слой вторичной оболочки отличается особой мощностью и, в свою очередь, имеет слоистое сложение, в котором насчитывается до 8… 10 слоев. Кроме слоистости в оболочке на-

|

|

Рис. 3.7. Оболочка клетки древесины:

/ — межклеточное вещество; 2 — первичная оболочка; 3 — вторичная оболочка;

4 — внутренняя полость

блюдается волосатость, объясняемая волокнистой структурой. Основным структурным элементом оболочки является мицелла, представляющая собой пучок нитевидных молекул целлюлозы (40…60 длинных молекул в пучке).

Мицеллы группируются в мицеллярные ряды, в которых мицеллы не являются совсем обособленными, так как часть цепных молекул переходит из одной мицеллы в другую, связывая их друг с другом (рис. 3.8). Следовательно, одна нитевидная молекула целлюлозы может принимать участие в образовании нескольких последовательно расположенных мицелл.

Мицеллярные ряды содержат примерно по 100 мицелл и соединяются в волоконца различного диаметра (200…300 А), так называемые фибриллы. От отдельных фибрилл отходит часть мицеллярных рядов и присоединяется к соседним фибриллам, образуя таким образом структуру сетки (см. рис. 3.8).

Мицеллярные ряды и фибриллы направлены вдоль оси волокон под углом к ней (по спирали); при этом угол наклона мицелл и фибрилл в разных слоях оболочки может быть различным.

Поры. Поры в стенках оболочек представляют собой совокупность двух отверстий, расположенных соосно в стенках двух смежных клеток. Поры бывают простые, окаймленные и полуокайм — ленные (рис. 3.9). Простая пора представляет собой отверстие, затянутое очень тонкой неодревесневшей мембраной (часть первичной оболочки). Окаймленная пора со стороны каждой из двух смежных клеток окантована выпуклой кольцеобразной «юбкой». Разделяющая окаймленную пору мембрана у хвойных пород имеет в центре утолщение — торус, который закрывает отверстие в «юбке» при отклонении мембраны из среднего положения. Окаймление и

Рис. 3.8. Мицеллярные ряды

отверстия поры могут иметь округлую или эллиптическую (даже щелевидную) форму. Иногда встречаются полуокаймленные поры, имеющие окаймление только с одной стороны.

отверстия поры могут иметь округлую или эллиптическую (даже щелевидную) форму. Иногда встречаются полуокаймленные поры, имеющие окаймление только с одной стороны.

Ткани. Все виды клеток можно подразделить на две основные группы:

• паренхимные клетки, имеющие примерно одинаковые размеры по всем направлениям (от 0,01 до 0,1 мм), тонкие оболочки и большую внутреннюю полость;

• прозенхимные клетки, имеющие вытянутую форму, напоминающую волокно, в большей или меньшей степени утолщенные оболочки и малую внутреннюю полость (диаметр прозенхимных клеток — 0,01 …0,05 мм, длина — 0,5… 3,0 мм (иногда до 8 мм)). Паренхимные клетки служат для хранения запаса питательных веществ; прозенхимные клетки — для сокодвижения и придания древесине прочности. Совокупности клеток одинакового строения, имеющих одни и те же функции, образуют ткани. В древесине различают опорные (механические), проводящие (сосудистые), запасающие и другие ткани.

|

|

|

Опорные (механические) ткани лиственных пород, называемые либриформом, состоят из длинных (от 0,7 до 1,6 мм) толстостенных клеток с заостренными концами и толстыми одревесневши-

ми оболочками (см. рис. 3.6). Чем больше в породе волокон либри — форма, тем она тяжелее, тверже и прочнее.

Масса древесины хвойных пород на 90…95 % состоит из одинаковых волокнообразных клеток, называемых трахеидами. Роль механических клеток, придающих древесине прочность, выполняют трахеиды поздней древесины, имеющие очень толстую оболочку и малую внутреннюю полость.

Проводящие (сосудистые) ткани состоят из вытянутых тонкостенных клеток с широкими полостями. Роль водопроводящих элементов в хвойных породах играют трахеиды ранней древесины. Эти трахеиды тонкостенные, имеют большую внутреннюю полость. Они сообщаются друг с другом посредством пор, сконцентрированных на концах трахеид.

В лиственных породах водопроводящую функцию выполняют сосуды, которые образуются из клеток, расположенных одна над другой, и представляют собой длинные вертикальные каналы, поперечные перегородки в которых или исчезли совсем, или имеют ряд сквозных отверстий. Диаметр сосудов у одних пород достигает 0,5 мм, у других пород они невидимы невооруженным глазом. Длина сосудов в среднем составляет около 100 мм, а у дуба — 2… 3 м.

Запасающие ткани располагаются большей частью в сердцевине и сердцевинных лучах и состоят из паренхимных клеток (см. рис. 3.6). Эти ткани рыхлые и легко загнивают.

У некоторых хвойных пород паренхимные клетки могут быть рассеяны и среди трахеид (пихта, можжевельник), а у некоторых пород они образуют смоляные ходы, представляющие собой длинные межклеточные каналы, заполненные смолой (сосна, кедр сибирский, лиственница, ель). Смоляные ходы бывают вертикальные и горизонтальные, проходящие по сердцевинным лучам и сообщающиеся с вертикальными ходами.

В лиственных породах сердцевинных лучей по объему всегда больше, чем в хвойных. Древесина лиственных пород имеет паренхимные клетки и вне сердцевинных лучей, в совокупности образующие так называемую древесную, или вертикальную, паренхиму.