Архивы за Сентябрь 2015

Технология и организация процессов возведения

Практикой выработан ряд методов монтажа строительных конструкций в большепролетных зданиях, применяемых в зависимости от требуемой последовательности производства работ, конструктивной схемы монтируемых зданий, вида технологического оборудования, сроков и порядка ввода здания в эксплуатацию, очередности поставки конструкций.

В зависимости от вида монтажа различают метод продольного монтажа, когда сборку ведут отдельными пролетами, и метод поперечного или секционного монтажа. Метод поперечного монтажа применяют, когда здание вводится в эксплуатацию отдельными секциями, включающими все пролеты здания, при монтаже конструкций кранами большого радиуса действия, с тем чтобы полнее использовать их на каждой стоянке; при необходимости или целесообразности перемещения монтажных кранов только в поперечном направлении

Для сокращения продолжительности строительства монтаж большепролетных зданий целесообразно осуществлять одновременно в двух направлениях: от середины к торцам. При таком методе организуют два независимых объектных потока производства работ, которые могут включать один или несколько специализированных потоков. При этом каждый специализированный поток выполняется соответствующим комплектом машин Если возводимое здание имеет значительную площадь, его деляг на ряд участков (захваток). Размеры участков принимают в зависимости от объемно планировочных и конструктивных решений здания, особенностей ввода его в эксплуатацию, необходимого типа и числа монтажные механизмов и машин, трудоемкости работ и пр Монтаж конструкций на каждом участке осуществляется самостоятельным специализированным потоком.

В зависимости от возможной и целесообразной степени совмещения работ, от реальных производственных условий монтажа строительных конструкций и токологического оборудования одноэтажные промышленные здания можно возводить открытым, закрытым, помещенным или комбинированным методами (рис. 1.1).

|

|

|

|

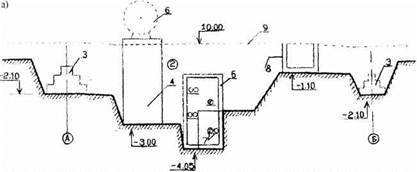

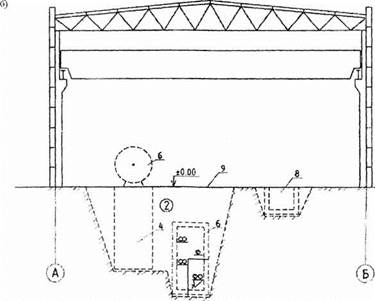

Рис.) 1 Схема возведения подземной части одноэтажного промышленного здания:

а) при «открытом» способе; б) при «закрытом» способе.

1 — отдельные котлованы; 2 — общие котлованы; 3 — фундаменты строительных

конструкций (колонн, стен); 4 — фундаменты под оборудование; 5 — проходной

коллектор, б — турбогенератор; 7 — трубопроводы, кабели; 8 — канал; 9 — уровень пола

Большепролетные здания возводятся, как правило, по закрытому методу (рис. 1.1, б). Это обусловлено тем, что требуются большие свободные площади для организации площадок укрупнительной сборки и складов, кроме того, перекрытия подземного хозяйства здания (подвалов, I каналов и т. п.) могут не выдержать нагрузки от работающих тяжелых кранов.

При закрытом методе на каждом монтажном участке вначале выполняют земляные работы и сооружают фундаменты под зданием, после чего монтируют несущие конструкции. По окончании монтажных работ внутри здания разрабатывают котлованы, возводят фундаменты под встроенные конструкции (этажерки) и технологическое оборудование и, все подземные сооружения, а затем производят монтаж конструкций этажерок, технологического оборудования, трубопроводов и отделочные работы. Закрытый метод может быть более рациональным, если фундаменты под технологическое оборудование занимают значительную часть площадей пролетов здания и необходимо сооружение развитой сети ‘ подземного хозяйства

Закрытый метод монтажа строительных конструкций позволяет рассредоточить работы, применить самоходные краны, обладающие большей маневренностью и более низкой стоимостью эксплуатации, чем башенные, применяемые наиболее часто для монтажа при открытом

воздухе.

Монтаж большепролетных зданий выполняют из конструкций и деталей, изготовленных на заводах и полигонах, по возможности в целом виде и крупными частями с готовностью, обеспечивающей сокращение подготовительных и послемонтажных работ, Конструкции, поступающие на стройку отдельными частями, укрупняют до подъема к месту установки в монтажные блоки массой, соответствующей грузоподъемности и другим параметрам кранов. В монтажные блоки большепролетные конструкции укрупняют, если позволяют условия работ, конструктивные элементы и технологическое оборудование, создавая линейные, плоскостные и пространственные блоки конструкций или конструктивно-технологические блоки.

При укрупнении конструкций должна быть обеспечена их геометрическая неизменяемость. С этой целью при необходимости производят временное усиление укрупненных блоков либо используют приспособления, предупреждающие возникновение опасных деформаций и напряжений при подъеме

Метод возведения, включая выбор монтажных машин и поддерживающих приспособлений, определяется путем сравнения возможных вариантов с учетом наиболее эффективного способа производства строительных работ в заданные сроки. При анализе технически возможных вариантов монтажа на основе ТЭП учитываются:

ісмііьі производства работ, трудоемкость и стоимость единицы продукции, степень использования монтажного оборудования, ірудоемкость и стоимость подготовительных работ по вводу в действие монтажных машин и поддерживающих устройств, а также работ по их демонтажу. Выбранный метод монтажа большепролетных конструкций должен обеспечить возможность выполнения смежных строительно — монтажных работ по совмещенному календарному графику.

В зависимости от применяемого технологического порядка монтаж элементов большепролетных конструкций может выполняться следующий:

— монтаж отдельных элементов конструкции непосредственно на проектных опорах,

— монтаж отдельных элементов конструкции на промежуточных мроменных опорах,

— вертикальный подъем целой конструкции с помощью механических или гидравлических подъемников;

— монтаж целой конструкции с помощью мачт или тяжелых кранов;

— монтаж собранной конструкции методом надвижки на проектные

опоры.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ

Процесс транспортирования материалов, конструкций и полуфабрикатов, включая погрузо-разгрузочные работы, характеризуется не только большими затратами (более 25% стоимости строительно-монтажных работ и около 40% обшей трудоемкости возведения зданий и сооружений), но и оказывает непосредственное влияние на сроки производства строительно-монтажных работ.

По способам доставки, погрузки и разгрузки строительные грузы можно разделить на следующие группы:

♦ штучные грузы — сборные железобетонные, металлические, деревянные конструкции, лес, металл, трубы, технологическое оборудование с единичной массой груза свыше 50 кг;

♦ мелкоштучные (также тарно-штучные и упаковочные) грузы с единичной массой менее 50 кг;

♦ кусковые, ебшучие и пылевидные;

♦ вязкие и жидкие.

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА МАТЕРІАЛЬНО — ТЕХНІЧНИМИ РЕСУРСАМИ

1.1. Основи організації виробничої бази будівництва

Будівельне виробництво вимагає забезпечення і своєчасне постачання різноманітних ресурсів. У своєчасній підготовці і організованому веденні будівництва визначне місце займає його виробнича база.

Виробнича база будівництва (виробнича база) — це постійні підприємства з засобами механізації і автоматизації та допоміжні тимчасові виробництва генеральної підрядної організації — споруди, склади, майданчики, механізовані установки тощо, що призначені для безперебійного забезпечення ресурсами основного будівництва.

На формування складу об’єктів виробничої бази та її організацію суттєво впливають умови основного будівництва водогосподарського комплексу та наступні визначальні фактори:

1) топографічні, геологічні, гідрологічні та кліматичні умови, які обумовлюють склад, розміщення виробничих баз будівництва та їх віддаленість від району концентрації основних обсягів робіт;

2) різновидність об’єктів вимагає застосування тієї чи іншої технології виконання основних робіт; використання різних методів організації основного виробництва;

3) значні обсяги робіт та висока вартість будівництва, віддаленість основних об’єктів від транспортних магістралей, промислово розвинутих міст і підприємств будівельної індустрії вимагає необхідності створення тимчасових житлових умов з соціальною інфраструктурою, будівництва доріг, створення власної будівельної індустрії, транспортних, ремонтних та експлуатаційних підприємств, призводить до збільшення тривалості підготовчого періоду будівництва;

4) значні терміни основного будівництва, цілорічне виконання основних робіт обумовлюють специфіку підприємств виробничої бази за умов безперебійної та ритмічної роботи, незалежно від температури повітря;

5) комплексний характер великих водогосподарських об’єктів зачіпає інтереси багатьох галузей економічної діяльності.

Перераховані особливості обумовлюють наступні основні принципи створення виробничої бази:

1) використання існуючих підприємств виробничої бази інших галузей економічної діяльності на засадах оренди, які розраховані на тривалий термін роботи і обслуговування будівельних комплексів;

2) створення виробничої бази тільки власними силами можна для великих будівництв, які розташовані на значній відстані від існуючих постійних виробничих баз (управлінь), зокрема якщо основне будівництво розраховане на великий термін;

3) визначення структури і потужності підприємств виробничої бази з урахуванням можливості використання і розширення існуючих баз будівельної індустрії в даному районі, а також максимального врахування можливостей їх використання в майбутньому (після закінчення основного будівництва) для потреб інших галузей економічної діяльності;

4) створення постійної регіональної бази для обслуговування багатьох об’єктів даного регіону;

5) максимальне використання конструкцій із збірного залізобетону, дерев’яних та металевих конструкцій заводського виготовлення;

6) тимчасові споруди повинні бути збірно-розбірними для швидкого монтажу та демонтажу при мінімальних витратах праці і матеріалів;

7) компоновка потужностей виробничої бази повинна відповідати видам і обсягам будівельних робіт, що передбачені основним виробництвом і змінюватися залежно від потреби основного виробництва, а також забезпечувати своєчасне введення етапів чи комплексів.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТАЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ

В строительстве применяют, как правило, низкоуглеродистые стали. Основным черным металлом является так называемая углеродистая горячекатанная сталь обыкновенного качества (ГОСТ 380‘—50). По этому ГОСТ она подразделяется на две группы: группа А — сталь, поставляемая по механическим свойствам; группа Б — сталь, поставляемая по химическому составу. При заказе и поставке по группе А сталь в зависимости от механических свойств делится на следующие марки: Ст. 0; Ст. 1; Ст. 2; Ст. 3; Ст. 4; Ст. 5; Ст. 6; Ст. 7.

В соответствии с нормами и техническими условиями проектирования бетонных и железобетонных конструкций (Н и ТУ-123— 55) для изготовления арматуры железобетонных конструкций должны применяться следующие сорта стали:

а) горячекатанная периодического профиля марок Ст. 5 и АНЛ-1 (25ГС);

б) холодносплющенная (без вытяжки) периодического профиля марок Ст. 3 и Ст. 0;

в) проволока холоднотянутая низкоуглеродистая;

г) горячекатанная круглая, полосовая и фасонная марок Ст. 3 и Ст. 0;

д) горячекатанная круглая марок Ст. 3 и Ст. 0, подвергнутая силовой калибровке.

Недавно освоенная металлургической промышленностью сталь марки 25ГС является низколегированной кремнемарганцовистой сталыо.

Арматуру круглого-сечения диаметром более 40 мм по техническим условиям разрешается применять только в сварных каркасах и сетках. Холоднотянутая проволока допускается только для изготовления сварных сеток и каркасов, а также для хомутов н монтажной арматуры.

При изготовлении арматуры следует преимущественно применять:

а) горячекатанную сталь периодического профиля марки Ст. 5 диаметром от 10 до 90 мм и марки 25ГС диаметром от 6 до 40 мм;

б) холоднотянутую проволоку для сварных сеток и сварных каркасов, а также для хомутов и монтажной арматуры диаметром от 3 до 10 мм (ГОСТ 6727—53);

в) прокат круглого сечения из стали марок Ст. 0 и Ст. 3, подвергнутый силовой калибровке, диаметром от 5 до 22 мм;

г) холодносплющенные стержни периодического профиля диаметром 6—32 мм из круглого проката марок Ст. 3 и Ст. 0 (ГОСТ 6234—52).

Основными физико-механическими свойствами стали, имеющими значение при применении ее в строительстве, являются:

а) прочность, т. е. способность материала сопротивляться разрушению от действия внутренних напряжений, возникающих в результате воздействия внешних сил (различных нагрузок):

б) твердость, т. е. способность материала сопротивляться прониканию в него другого, более твердого тела. Твердость не следует смешивать с прочностью;

в) сопротивление удару, которое важно для конструкций, подвергающихся в процессе работы динамическим воздействиям.

Определение прочности, твердости, сопротивления удару и других свойств стали производится при ее испытании в заводской лаборатории. Об испытании арматурной стали на загиб в производственных условиях говорится ниже.

Главнейшей оценкой механических свойств (прочности) ста — ли является ее испытание на растяжение. Результаты испытания изображаются графически в виде диаграммы.

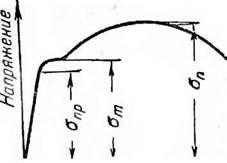

Диаграмма растяжения (рис. 5) показывает зависимость между деформацией (в данном случае, удлинением) образца и растягивающим усилием, которому соответствует определенное напряжение, обозначаемое буквой с.

Диаграмма растяжения (рис. 5) показывает зависимость между деформацией (в данном случае, удлинением) образца и растягивающим усилием, которому соответствует определенное напряжение, обозначаемое буквой с.

Прямая линия в начале диаграммы указывает на прямую зависимость между увеличивающимся усилием и упругой (т. е. исчезающей после приложения усилия) деформацией — в данном слу — ‘Деформация (удлинение) 4aej удлинением. Зона упругих деформа

|

жается в том, что металлический стержень вытягивается и после прекращения растяжения сохраняет увеличение длины.

Эта часть диаграммы, характерная для низкоуглеродистых и

после которого происходит дальнейшая деформация образца при увеличении растягивающего напряжения до так называемого предела прочности. Предел прочности характеризует наибольшее напряжение, которое может выдержать стальной образец до начала разрушения ол.

В таблице 1 приведены нормы механических свойств стали группы А.

|

Таблица 1 Нормы механических свойств стали группы А

|

Кроме испытания на растяжение, сталь испытывают также на твердость, удар, сжатие и изгиб.

По существующим правилам проверку качества продукции производят отделы технического контроля (ОТК) завода-изгото — вителя, который выдает заказчику сертификат (паспорт), удостоверяющий соответствие продукции условиям заказа и действующим стандартам. Поэтому в условиях стройки испытаниям подвергают только ту арматурную сталь, которая не имеет сертификата.

Помимо горячей обработки стали существуют различные виды холодной обработки: холодное волочение, сплющивание и силовая калибровка. При холодной обработке стали происходит ее наклеп, который уменьшает пластичность и вязкость стали и повышает предел текучести и предел прочности.

Более подробно об изготовлении стали периодического профиля, силовой калибровке стали и других операциях, направленных на повышение качеств стали, используемой в арматурных работах, говорится в главе VI.

Сталь, как и другие металлы, подвергается коррозии. К о р — р оз и ей (ржавлением) называется разрушение металлов под воздействием окружающей среды. Причинами коррозии являются: воздействие на поверхность металла атмосферной или грунтовой воды, а также водяных паров и различных газов, содержащихся в воздухе в качестве примесей.

Для предохранения от коррозии сталь покрывают защитным слоем. В железобетонных конструкциях таким слоем для арматуры является окружающий ее бетон.

Для осуществления сцепления стальных стержней с бетоном не разрешается применять арматуру, покрытую ржавчиной в виде отслаивающихся пленок или загрязненную маслами и жирами.

Технологическое проектирование строительных процессов

Технологическими картами регламентируются сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных строительных процессов (заданного объема работ с использованием определенного комплекта машин и инструментов). Они являются основанием для выписки нарядов-заданий рабочим. Технологические карты могут быть:

♦ на возведение конструктивных элементов здания или сооружения (монтаж колонн, устройство кровли и т. п.);

♦ на выполнение отдельных видов работ'(каменные, малярные и др.) или комплекса работ, результатом которых являются законченные конструктивные элементы и части зданий и сооружений (монтаж каркаса здания и т. д.).

При разработке технологических карт и выборе методов производства работ определяющую роль играют назначение здания или сооружения, его объемнопланировочные и конструктивные характеристики.

Технологические карты составляются на основании типовой технологической карты, которая состоит из следующих разделов: область применения карты; организация и технология строительного процесса; технико-экономические показатели; материально-технические ресурсы.

Для улучшения организации труда рабочих создаются карты трудовых процессов.

Карты трудовых процессов — основной документ в строительстве, регламентирующий условия, необходимые для обеспечения высокопроизводительного труда рабочих. Их цель — помочь инженерно-техническому персоналу, бригадирам и квалифицированным рабочим рационально организовать трудовой процесс; правильно укомплектовать бригады и звенья по профессиональному, квалификационному и количественному составу; максимально сократить ручной труд; подобрать наиболее прогрессивные приемы и методы, обеспечивающие повышение выработки и качества работ.

Карты трудовых процессов, как правило, разрабатываются специализированными научно-производственными организациями на отдельные виды работ (монтаж сборных конструкций, кладка кирпичных стен различной толщины и степени сложности и т. д.). При выполнении работ поточно-расчлененными методами (звеньями рабочих определенной квалификации) карты составляются на отдельные операции. Например, при штукатурных работах: нанесение слоя об — рызга, нанесение и разравнивание слоя грунта и накрывочного слоя (обрызг, грунт, накрывка — слои штукатурки).

В отличие от технологических карт, составляемых в основном на комплексные процессы строительно-монтажных работ, в картах трудовых процессов главное внимание уделяется разработке приемов и методов труда, рабочим движениям, взаимодействию исполнителей. При этом тщательно изучаются и обобщаются передовой опыт, достижения науки в области физиологии и психологии труда.

Карты трудовых процессов, как. правило, включают пять разделов.

В разделе «Назначение и эффективность применения карты» приводятся назначение и область применения карты, производительность труда в виде выработки в натуральных показателях, трудоемкость рабочего процесса в человеко-часах.

Раздел «Исполнители, предметы и орудия труда» содержит сведения о профессиональном и численно-квалификационном составе рабочих-исполнителей, перечень материалов и изделий, инструментов, приспособлений и инвентаря (с указанием номеров стандартов, технических условий, типовых чертежей), а также их количество, необходимое для выполнения процесса.

В разделе «Условия и подготовка процесса» изложены: требования к готовности предшествующих работ и их качеству с указанием способов контроля; требования к подготовке и выполнению трудового процесса в организационном отношении (установка и перестановка подмостей, подача к рабочему месту материалов, конструкций, изделий и другие работы, не входящие непосредственно в состав процесса); указания по способам контроля качества материалов и изделий, используемых рабочими при выполнении процесса; безопасные методы выполнения работ.

Раздел «Технология и организация процесса» содержит: технологическую последовательность выполнения и взаимоувязку всех операций; схему организации рабочего места (его размеры, расстановку рабочих, размещение материалов, изделий, инвентаря и приспособлений); график трудового процесса по его элементам (операциям, приемам) <? указанием разделения труда между исполнителями, трудоемкости отдельных элементов, продолжительности отдыха и технологических перерывов в работе.

В разделе «Приемы труда» раскрывается суть рекомендуемых рациональных рабочих приемов как целенаправленной совокупности движений, с помощью которых осуществляются операции. Приемы труда излагаются в технологической последовательности с указанием продолжительности выполнения каждого элемента, специальностей и разрядов рабочих, применяемых инструментов и приспособлений. Для наглядного представления техники исполнения приемов приводятся рисунки, фотоснимки, кинограммы или схемы, иллюстрирующие направление и порядок рабочих движений.

Карты комплектуются по каждому виду строительно-монтажных работ.

Вопросы для самопроверки

1. Какой технической документацией на производство строительных работ должно быть обеспечено строительство каждого объекта?

2. Кем разрабатывается проект организации строительства?

3. Кем разрабатывается проект производства работ?

4. Какие документы служат основой проекта производства работ?

5. Какие разделы проекта производства работ являются основными?

6. Что регламентируется технологическими картами?

7. На какие работы могут быть разработаны технологические карты?

8. Что играет определяющую роль при разработке технологических карт?

Глава 2. Технологическое проектирование строительных процессов

9. Из каких разделов состоит технологическая карта?

10, Для каких целей и для какой категории работников создаются карты трудовых процессов?

Тест

1. Состав и содержание проектных решений в проекте организации строительства и проекте производства работ определяются в зависимости от:

а) производителей строительных материалов;

б) вида и сложности объекта строительства;

в) стоимости объекта строительства;

г) решений авторского надзора.

2. Проект организации строительства разрабатывается:

а) органами строительного надзора;

б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привлечением других организаций;

в) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций;

г) органами экспертизы строительных проектов.

3. Проект производства работ разрабатывается:

а) органами строительного надзора;

б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привлечением других организаций;

в) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций;

г) органами экспертизы строительных проектов.

4. Проектная документация по организации строительства и технологии производства работ, выполняемая генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций, является:

а) проектом производства работ;

б) картой трудовых процессов;

в) нарядом-заданием для бригад рабочих;

г) проектом организации строительства.

5. Оптимальную продолжительность строительства в целом, его очередей, пусковых комплексов, отдельных объектов в увязке с нормами продолжительности строительства устанавливают:

а) в проекте производства работ;

б) в картах трудовых процессов;

в) в нарядах-заданиях для бригад рабочих;

г) в проекте организации строительства.

6. Проектная документация по организации строительства и технологии производства работ, выполняемая генеральной подрядной строительно-монтажной организацией с привлечением проектных, научных и других задействованных в строительстве организаций, является:

а) проектом производства работ;

б) картой трудовых процессов;

в) нарядом-заданием для бригад рабочих;

г) проектом организации строительства.

7. В основу проекта производства работ закладываются решения, принятые^ .

а) в градостроительном проекте;

б) в архитектурном проекте;

в) в строительном проекте;

г) в проекте организации строительства.

8. Важнейшими частями проекта производства работ являются:

а) календарные и строительные генеральные планы;

б) разрешение на строительство объекта;

в) задание на проектирование объекта;

г) сводная ведомость объемов работ.

9. Сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных строительных процессов регламентируются:

а) товаротранспортной накладной;

б) архитектурным проектом;

в) проектом организации строительства;

г) технологическими картами.

10. Основной документ в строительстве, регламентирующий условия, необходимые для обеспечения высокопроизводительного труда рабочих:

а) архитектурный проект;

б) карты трудовых процессов;

в) проект организации строительства;

г) проект производства работ.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

б |

в |

б |

г |

г |

а |

г |

а |

г |

б |

Технология возведения подземных сооружений

Строительство подземных сооружений, включая фундаменто — строение, являются важными разделами строительной науки и практики. За последние годы созданы новые типы свайных фундаментов, освоены методы «стена в грунте», технологии «закрытой проходки»; промышленностью освоен выпуск эффективных машин и механизмов, совершенствуются существующие и внедряются новые технологии.

Подготовка квалифицированных кадров, способных творчески решать вопросы повышения технического уровня, совершенствования технологии и организации строительства, — важная задача высшей школы.

В свете вышеизложенного авторы настоящего пособия стремились показать современный уровень технологических и организационных решений в этой области и отразить основные направления его дальнейшего развития.

Цели, поставленные при написании данного учебного пособия, — способствовать повышению уровня подготовки студентов, ознакомить их с особенностями возведения инженерных сооружений в последние годы в нашей стране и за рубежом. Приведённые в пособии примеры возведения специальных сооружений являются необходимым вспомогательным материалом при курсовом и дипломном проектировании.

Содержание учебного пособия соответствует программе спецкурса «Технология возведения подземных сооружений» для высших учебных заведений по специальности «Промышленное и гражданское строительство» (ПГС).

Учебное пособие предназначено для студентов специальности «Промышленное и гражданское строительство» и будет полезно инженерно-техническим работникам строительно-монтажных, проектных и научно-исследовательских организаций, занятых в области строительства зданий и сооружений.

Предисловие, введение, разделы 1, 2, 3 написаны канд. техн. наук

B. И. Снарским, заключение, разделы 4, 5 написаны канд. техн. наук М. М. Айгумовым, раздел 6 написан канд. техн. наук С. В. Снарским, разделы 7, 8 написаны В. И. Снарским и М. М. Айгумовым совместно.

При подготовке данного пособия были использованы материалы научно-исследовательских, проектных и строительных организаций. Авторы приносят глубокую благодарность коллективу кафедры «Строительные конструкции и гидротехнические сооружения» Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова (заведующий кафедрой кандидат технических наук, доцент Затинатский

C. В.) за рецензирование рукописи и ценные замечания, которые были учтены при подготовке материала к изданию.

Специальные здания и сооружения, в частности подземные, относятся к числу наиболее сложных объектов, а некоторые из них являются уникальными. При их возведении применяются наиболее совершенные технические и экономические решения. Методы возведения таких сооружений оказывают влияние на общий технический прогресс в строительстве.

Отличительной особенностью возведения подземных сооружений является необходимость принятия нетрадиционных решений при производстве строительно-монтажных работ на основе глубоких теоретических знаний и достигнутого передового опыта.

В области строительства подземных сооружений и фундаменто- строении созданы новые виды свайных фундаментов, разработан и внедрен способ «стена в грунте», промышленностью освоен выпуск эффективных машин и механизмов.

Для сокращения сроков и затрат ресурсов необходимы освоение современных методов технологического проектирования, разработка рациональных организационно-технологических решений по выполнению строительных работ. Особое внимание должно быть уделено также выбору экономичных вариантов проектов организации и технологии работ при реконструкции действующих предприятий, имея в виду создание нормальных условий для совмещения строительных работ и основной деятельности предприятии. Несмотря на имеющиеся в этой области достижения, строительство фундаментов и подземных сооружений остается трудоёмким и дорогим.

Значение. Подземная часть зданий и сооружений является весьма ответственным элементом, так как обеспечивает эксплуатационную надежность и общую устойчивость объекта в целом. Любые, даже малые деформации подземной части ведут к существенным изменениям эксплуатационных параметров всей надземной части. Протечки подземных емкостей и трубопроводов замачивают грунт и вызывают его просадку, что ведет к деформациям сооружения (разрушение стенок емкости, разрыв трубопровода). Замачивание может распространяться на значительные расстояния, вызывая деформации расположенных рядом зданий и сооружений.

При утечке агрессивных жидкостей (промышленные стоки, ГСМ и т. д.), которые с грунтовыми водами могут попасть в открытые водоемы (реки, озера), будет нанесен ущерб флоре и фауне, а также культурнохозяйственному использованию этих водоемов.

Список сокращений

АГК — автономный градостроительный комплекс АПЗ — архитектурно-планировочное задание АТП — автономное территориальное поселение ВС — воспроизводящая система ВСН — ведомственные строительные нормы ГП — генеральный план

ГРЭС — государственная районная электростанция

ГЭС — гидроэлектростанция

ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли

И — инжиниринг

ИГИ — инженерно-геодезические изыскания

ИИ — инженерные изыскания

ЛЛУ — лестнично-лифтовые узлы

ЛС — линейные сооружения

ЛЭП — линии электропередач

НИР — научно-исследовательская работа

НПБ — нормы пожарной безопасности

НТП — нормы технологического проектирования

ОВОС — оценка воздействия на окружающую среду

ОМС — опорные межевые сети

ОФ — основные фонды

ПНР — пуско-наладочные работы

ПОС — природная окружающая среда

ПОС — проект организации строительства

ППР — проект производства работ

ПУЭ — правила устройства электроустановок

СанПИН — санитарные правила и нормы

СГП — строительный генеральный план

СК — система координат

СМР — строительно-монтажные работы

СНиП — строительные нормы и правила

СПМ — системно-параметрическая модель

СТН — строительно-технологические нормы

ТЭК — топливно-энергетический комплекс

ТЭО — технико-экономическое обоснование

УТП — унифицированный типовой пролет

ФАГС — фундаментальная астрономо-геодезическая сеть

Общие принципы организации и технологии монтажа большепролетных зданий

1.2.1. Особенности возведения большепролетных зданий

Как отмечено выше, при возведении большепролетных зданий устройство большинства конструкций здания практически идентично подобным процессам в обычных промышленных одноэтажных зданиях с пролетами 18 .36,0 м. Однако процессы устройства шатра здания здесь много сложнее и требуют дополнительных знаний, специальной техники и специальных технологий.

Монтаж несущих конструкций большепролетных зданий отличается следующими особенностями:

1. Здания имеют обычно большие размеры в плане, которые в большинстве случаев превосходят радиус действия монтажных кранов

2. Большие габариты несущих конструкций исключают возможность их доставки на объект в целом виде. Поэтому завод — изготовитель осуществляет поставку транспортабельными частями — отправочными марками Это может быть 1/21/8 часть конструкции, отдельные стержневые элементы, канаты в бухтах, рулонные заготовки.

3. На объекте из отдельных марок собирается целая готовая к установке несущая конструкция. Таким образом, в отличие от обычных технологий монтажа, часть работ по изготовлению большепролетных конструкций выполняется непосредственно на объекте.

4. На объекте организуется площадка укрупнительной сборки (ПУСб), где собирается конструкция. Площадки оснащены необходимым сварочным, контрольно-измерительным и другим оборудованием. Площадки укрупнительной сборки в зависимости от вида конструкции и принятой технологии монтажа могут быть стационарными или передвижными

5. Организуется на объекте транспортная система для доставки целой готовой конструкции от стационарной площадки сборки в зону монтажа. Она включает рельсовый путь (ход), транспортные тележки на рельсовом или пневматическом ходу

6. В связи с большой массой конструкции монтаж или подъем на монтажную отметку выполняются одним или двумя тяжелыми стреловыми кранами (ДЭК-50, СКГ-63, СКГ-100). В ряде случаев используются стационарные подъемные механизмы: монтажные мачты, шевры, монтажные порталы, ферм оподъемники.

7 При установке конструкций в проектное положение используются системы специальной оснастки: монтажные башни, фермы, шаблоны, установщики конструкций, траверсы и т. п.

8. Значительные объемы контрольных операций геодезических промеров и замеров усилий в элементах конструкций.

9. Большая парусность конструкций при подъеме.

10. Наличие специального процесса — раскружаливание установленной конструкции.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Строительство каждого объекта должно быть обеспечено проектной документацией по организации строительства и технологии производства работ (проект организации строительства и проект производства работ), которая основывается на передовом опыте и новейших достижениях строительной науки и техники и предусматривает высокое качество выполняемых работ при их низкой трудоемкости и стоимости.

Такая документация должна состоять из проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР), которые подготавливаются до начала строительства. Состав и содержание проектных решений и соответствующей документации определяются в зависимости от вида строительства и сложности объекта строительства.

Проекты организации строительства выполняются генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций на весь период строительства, для всего объема работ по проектному заданию. Они устанавливают оптимальную продолжительность строительства в целом, его очередей, пусковых комплексов, отдельных объектов в увязке с нормами продолжительности строительства.

Проекты производства работ разрабатываются генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привлечением проектных, научных и других задействованных в строительстве организаций на основе рабочей документации на строительство здания или сооружения в целом, на возведение их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т. п.), на выполнение отдельных технически сложных строительных, монтажных и специальных строительных работ, а также работ подготовительного периода. При этом в основу ПНР закладываются решения, принятые в ПОС, с учетом местных организационно-технических условий. Важнейшими частями ППР являются календарные планы или сетевые графики строительства, учитывающие продолжительность и последовательность всех работ, а также строительные генеральные планы (стройгенпланы) с размещением на строительной площадке всех коммуникаций, складов, помещений, оборудования и т. д. В ППР на все основные виды строительно-монтажных работ, в зависимости от степени их сложности, с использованием соответствующей типовой документации разрабатываются технологические схемы или технологические карты, которые вместе с картами трудовых процессов являются основными документами технологического проектирования строительных процессов.

Технологические карты служат для обеспечения наиболее рациональных технологии и организации строительных процессов, способствующих улучшению качества и снижению стоимости строительно-монтажных работ.

Дозаторы цикличного действия

Объемные дозаторы. Для сыпучих составляющих материалов бетонной смеси объемных дозаторов промышленность не выпускает.

Для воды и жидких добавок объемные дозаторы изготовляют в комплекте с бетоносмесителями малой вместимости (до 330 л по объему готового замеса) и отдельно для бетонных заводов со смесителями такой же вместимости.

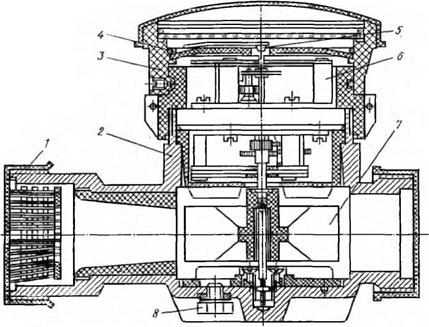

Наибольшее распространение получил дозатор ДВК-40 (рис. 1), который может работать в цикличном или непрерывном режиме.

В корпусе 2 дозатора под действием потока воды вращается крыльчатка 7. Частота вращения крыльчатки прямо пропорциональна количеству проходящей через нее воды, которое фиксируется показанием стрелки 5. За один оборот через дозатор проходит 100 л воды.

При цикличном режиме работы жидкость дозируют следующим образом. Совмещают стрелку с нулем шкалы, вращая установочное

|

Рис. 1. Дозатор жидкости ДВК-40: 1—фильтр, 2 — корпус, 3—установочное кольцо, 4 — циферблат, 5 —стрелка, 6—счетная головка; 7 — крыльчатка, <5— сливная пробка |

кольцо 3 с циферблатом 4. После этого открывают пробковый кран и следят за движением стрелки. Отмерив необходимую дозу, перекрывают воду.

Весовые дозаторы. Весовой дозатор состоит из весового дозировочного бункера (мерника), загрузочного устройства, грузоприемных рычагов, весового механизма и механизмов управления.

Загрузочное устройство может быть выполнено в виде затвора, с помощью которого впускают и регулируют поток материалов, поступающий в мерный сосуд дозатора из расходного бункера бетоносмесительной установки.

Загружать материалы можно также с помощью питателей (лотка или винтового конвейера), устанавливаемых между выпускным

отверстием бункера и мерником дозатора, которые обеспечивают более равномерную загрузку дозатора.

Весовые дозаторы устраивают одно — и многофракционными. У однофракционных дозаторов каждый весовой бункер в комплекте с весовым устройством предназначен для одной фракции материала.

У многофракционных дозаторов с общим весовым устройством в одном бункере поочередно отвешиваются нарастающим итогом две-четыре фракции заполнителей.

Автоматические дозаторы АДУБ применяют на бетоносмесительных установках с несколькими бетоносмесителями вместимостью 330, 800 и 1600 л по объему готового замеса.

Комплект дозаторов типа АДУБ состоит из автоматических весовых дозаторов для заполнителей (песка, гравия или щебня) АВДИ, цемента АВДЦ и жидкостей (воды, добавок, дозируемых в жидком виде, и водных растворов этих добавок) АВДЖ.

Дозаторы типа АДУБ управляются по сигналам, вырабатываемым индуктивными преобразователями Д-3.

Число дозаторов в комплекте зависит от типа бетоносмесительной установки. В комплект могут входить два дозатора для заполнителей, дозатор для жидкостей и дозатор для цемента.

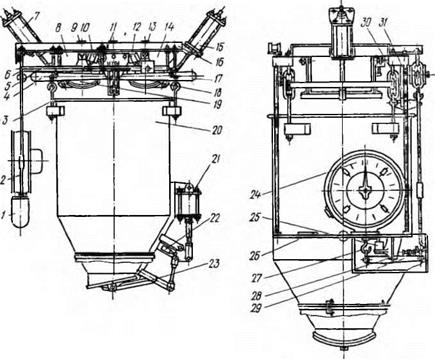

Автоматические дозаторы АВДИ-425М и АВДИ-1200М (рис. 2) многофракционные, предназначены для последовательного взвешивания двух фракций — песка и щебня (гравия). На раме 16 дозатора смонтированы две впускные воронки 8 и 14 с впускными секторными затворами 18 и 19, которые открываются и закрываются с помощью пневмоцилиндров 7 и 15. К раме 16 прикреплена на подвесках 5 рычажная система, состоящая из грузоприемных рычагов 4 и 17, передаточных рычагов 6, 29 и 30, тяги 2. Площадка 26, на которой установлен циферблатный указатель 24, прикреплена к раме 16 на стяжках 31. Циферблатный указатель соединен с рычажной системой с помощью тяги 27. К рычажной системе на крюках 3 подвешен весовой бункер 20 с выпускным затвором 23 и пневмоцилиндром 21. Для управления пневмоцилиндрами на раме 16 укреплены три электропневматических клапана 9, 11 и 13, соединенных с пневмоцилиндрами с помощью резинотканевых рукавов. Для блокировки впускных и выпускных затворов установлены конечные выключатели 10, 12 и 22. Для успокоения колебаний весовой системы внизу под циферблатным указателем установлен демпфер 25, закрытый кожухом 1 вместе с тягой 27 и передаточным рычагом 29.

Дозатор АВДИ-425М по конструкции анологичен дозатору АВДИ-1200М, но отличается от него габаритными размерами и грузоподъемностью.

Дозатор АВДИ-2400М однофракционный, отличается от предыдущих грузоподъемностью и габаритными размерами.

Дозаторы цемента АВДЦ снабжены двумя винтовыми питателями для подачи цемента двух разных марок из расходных бункеров, в весовой.

Дозаторы жидкостей АВДЖ аналогичны по конструкции дозаторам для заполнителей.

Для загрузки бетоносмесителей вместимостью 750 и 1500 л освоено производство дозаторов ДБ, которые предназначены для замены дозаторов АДУБ. По конструкции дозаторы ДБ не отличаются от дозаторов АДУБ, но имеют большие пределы дозирования.

|

Рис. 2. Автоматический весовой дозатор заполнителей АВДИ-1200М: 1 — кожух, 2, 27 — тяги, 3 — крюки, 4, 17 — грузопрнемные рычаги, 5 — подвески, 6, 29, 30 — передаточные рычаги, 7, 15, 21 — пнеимоцилиндры, 8, 14 — воронки, 9, 11, 13 — электропневматические клапаны, 10, 12, 22 — конечные выключатели, 16 — рама, 18, 19 — секторные впускные затворы, 20 — весовой бункер, 23—выпускной затвор, 24 — циферблатный указатель, 25 — демпфер (масляный успокоитель), 26 — площадка, 28 — регулировочный винт, 31 — стяжка |

Кроме того, расширена номенклатура дозаторов. Помимо двухфракционных дозаторов заполнителей разработаны однофракционные дозаторы песка и щебня, а также объемно-весовой дозатор керамзитового гравия. Дозаторы ДБ имеют индексы: ДБП — для песка, ДБЩ — для щебня, ДБПК — для песка и керамзита, ДБЦ — для цемента, ДБЖ — для жидкостей.

Дозаторы ДБ имеют более высокую надежность и безопасную в эксплуатации аппаратуру управления, выполненную на полупроводниковых элементах.

Для бетоносмесительных установок с бетоносмесителями вмес* тимостью 250 л по загрузке выпускается комплект дозаторов ВДБ — 250 и для бетоносмесительных установок с бетоносмесителями вместимостью 500 и 750 л — комплект дозаторов ВДБ-500. Комплекты состоят из дозаторов цемента ДЦ-100 и ДЦ-200, дозаторов заполнителей ДЦ-500 и ДЦ-1200 и дозаторов жидкостей ДЖ-Ю0 и ДЖ< 200, а также аппаратуры для автоматического управления.

Дозаторы заполнителей ДЦ-500 и ДЦ-1200 предназначены для после: довательного дозирования трех фракций заполнителей и выполнены в виде весового устройства, на которое опирается ковш скипового подъемника бетоносмесительной установки. Заполнители дозируются непосредственно в ковше скипового подъемника.

Дозаторы заполнителей ДЦ-500 и ДЦ-1200 предназначены для после: довательного дозирования трех фракций заполнителей и выполнены в виде весового устройства, на которое опирается ковш скипового подъемника бетоносмесительной установки. Заполнители дозируются непосредственно в ковше скипового подъемника.

Дозатор жидкости ДЖ-Ю0 (рис. 3) состоит из неравноплечего сдвоенного рычага 1, опирающегося посредством призм

на раму 2. Один конец рычага 1 связан тягой с пружинным циферблатным указателем массы <3, а к другому концу на двух призменных опорах подвешен грузоприемный ковш 5. Ковш снабжен впускным и выпускным 4 затворами клапанного типа с диафрагменным пневмоприводом 6 и преобразователями контроля положения затворов.

Дозатор ДЖ-200 отличается от дозатора ДЖ-100 размерами грузоприемного ковша.

Дозатор цемента ДЦ-100 полностью унифицирован с дозатором жидкости и отличается только конструкцией впускного и выпускного затворов. Для цемента применены поворотные затворы дроссельного типа.

Дозатор цемента ДЦ-200 отличается от дозатора ДЦ-100 размерами грузоприемного ковша и соотношением плеч сдвоенного рычага.