Архивы за Октябрь 2015

Исходные картографо-геодезические материалы, используемые при проектировании и строительстве

Исходным материалом и важным пособием при изучении районов строительства служат материалы геодезической и топографической изученности. В таблице 1 дана классификация этих материалов и сведения об их использовании [32].

|

Таблица 1 — Материалы, используемые при производстве инженерных изысканий

|

|

Продолжение таблицы 1

|

Для сводного планирования и регулирования производства в общегосударственном масштабе, когда определяются направление основных потоков капиталовложений и размещение строительства по стране, служат обзорногеографические карты. Они дают общее представление о природных условиях, населенных пунктах, границах и транспортных связях; дают возможность первоначального выбора направления трасс, определения площадей водосборных бассейнов и решения других задач.

Для регулирования и планирования производства в плановых организациях, для составления схем крупных строительств, установления связи строительства с окружающими объектами, подробного изучения производительных сил, для решения задач по конкретной экономике проектирования нужны топографические карты [32; 35].

Содержание общегеографических карт определяется инструкциями, наставлениями и условными знаками, которые в РФ стандартизированы и обязательны для всех ведомств.

Среди топографических карт особое место занимает карта масштаба 1:10 000. Она служит основой для изучения местности района строительства, строительных площадок и трасс. Она может также быть картографической основой при составлении проектного задания, т. к. позволяет решать следующие вопросы: географический анализ территории, выбор места строительства, удовлетворительного с технической и экономической точек зрения, возможность использования местных строительных материалов и строительных баз, размещение на строительной площадке сооружений, получение данных, необходимых для выполнения проектных расчетов, камеральное трассирование инженерных сетей и дорог, организация защитных мероприятий, техническая возможность и экономическая целесообразность строительства, составление генерального плана для проектного задания.

На карте обязательны границы землепользования, в том числе границы земель промышленных предприятий, земель под разработки недр (копи, прииски и др.), земель, занятых месторождениями строительных материалов (песок, камень, глина, галька и др.).

На карте должны тщательно и детально изображаться рельеф, гидрографическая сеть и почвенно-растительный покров. Полное и тщательное изображение рельефа горизонталями, дополненными условными знаками, является одним из наиболее важных требований. С рельефом тесно связан состав растительных сообществ. Вместе же они позволяют сделать геоморфологический анализ территории, определить положение естественных обнажений пород, границы почв. Поэтому в изображении рельефа не должно быть излишнего обобщения. На карте необходимо четко изображать перегибы скатов, формы лощин, оврагов и балок, бровок уступов, эрозионную расчлененность склонов, микроформы рельефа.

Детальное изображение гидрографической сети — рек, озер, границ их разливов, болот, заболоченных земель, мочажин, колодцев, ручьев, родников — важно при выборе места и расчете искусственных сооружений по трассам, при определении площади водосборных бассейнов, уклонов долин рек, ручьев, оврагов, при составлении поперечных и продольных профилей, проектировании сантехнических трасс и защитных мероприятий.

Изображение почвенно-растительного покрова должно быть детальным, так как его обязательно учитывать при проектировании и строительстве. Например, нежелательна рубка лесов и фруктовых садов при размещении строительных объектов, строительстве дорог и инженерных сетей.

На карте масштаба 1:10 000 вне населенных пунктов показывают линии связи, подводные и подземные кабели, линии электропередач на деревянных и металлических опорах, наземные и подземные газопроводы, нефтепроводы, водопроводы. На карту нужно наносить и другие инженерные сети, например: дренажи, канализацию, теплосети. Для сетей следует точно отметить точки примыкания, для подземных сетей указать заглубление, для водопровода, канализации, тепловодов — главные колодцы и материал труб, для воздушных линий электропередачи и связи — число проводов и высоту нижнего провода над землей, точное положение опор. Дороги и инженерные сети нужно показывать не только за пределами населенных пунктов, но и внутри них. В сложных условиях возможны выноски в более крупных масштабах. Помимо существующих дорог и инженерных сетей нужно показывать также проектируемые и строящиеся сети. Все это очень важно, так как при проектировании и строительстве решаются вопросы о коммуникациях объектов. В отдельных случаях карту масштаба 1:10 000 можно заменить картой масштаба 1:25 000; к последней предъявляются те же требования.

При выборе строительных площадок и при проектировании составляются комплексные географические описания района строительства, строительных площадок и трасс. Описания нередко делаются неквалифицированно и многократно повторяются. Необходимо выполнять такие описания при съемках и составлении карт. Это упростит изыскания, уменьшит объем полевых работ, и избыточные затраты на составление картографического материала будут оправданы.

Для экономически целесообразного размещения строительства, для установления его экономических и технических нормативов, для достижения наивысшей производительности труда необходимо учитывать природные условия района строительства.

Нет такой карты природы, которая не была бы полезна при решении практических вопросов размещения, организации и управления различными видами строительства. Некоторые группы карт природы необходимы для всех видов строительства. Это карты рельефа, геологические, геоморфологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические карты лесов и некоторые другие [32; 35].

Карты лесов дают границы лесных массивов и некоторую их качественную характеристику. Это важно, но для проектирования и строительства нужна еще хозяйственная оценка лесов с точки зрения использования их не только в качестве сырья, топлива, строительного материала, но и как ресурса в различного рода защитных мероприятиях и мероприятиях по благоустройству [10; 21; 32].

Для выбора места строительных площадок, размещения на площадках сооружений, направления дорог, проектирования инженерных сетей, выполнения проектных расчетов, определения допустимого давления на грунты, разбивки на местности сооружений и т. д. нужны специальные геологические карты, так как необходимая геологическая информация рассеяна по многим картам. Карты должны также сообщать характеристику и оценку грунтов и грунтовых вод на различной глубине залегания, характеристику и глубину залегания коренных пород, районирование территории по инженерно-геологическим условиям для строительства и эксплуатации осуществленного строительства.

Для строительства нужно районирование с точки зрения устойчивости возводимых сооружений на грунтах различных категорий. Но грунты испытывают изменения в процессе строительства и после его осуществления. Поэтому нужны инженерно-геологические карты-прогнозы на время эксплуатации осуществленного строительства.

Организация промышленного строительства и его рациональное размещение нуждаются в картах полезных ископаемых. Такие карты должны не только содержать сведения о расположении месторождений, их значении, размерах, пригодности к эксплуатации, физико-химических и других свойствах, но и давать сравнительную оценку районов по обеспеченности их различными видами полезных ископаемых.

При проектировании и строительстве всегда остро стоит вопрос о строительных материалах и строительной базе. Поэтому необходимы карты строительных материалов с оценкой отдельных районов по обеспеченности их строительными материалами. Нужна также всесторонняя характеристика рельефа местности, его форм, морфометрических показателей, рельефообразующих процессов. Геоморфологические карты необходимы для получения сведений о происхождении форм рельефа и современных рельефообразующих процессах, следовательно, о возможных изменениях рельефа в процессе строительства и эксплуатации выстроенных объектов.

Одним из важных факторов при оценке территории строительства является климат. Проектировщикам и строителям важно иметь сведения о направлении, скорости и повторяемости ветров, об абсолютной максимальной и минимальной температурах воздуха, о дате перехода температуры через 0о, о продолжительности периода с температурами ниже 0о, об осадках (количество, режим за год и по месяцам), числе дней с туманами, дождями, ливнями и снегопадами, о снежном покрове (высота, продолжительность залегания, устойчивость, заносимость дорог), о метельном режиме, солнечной инсоляции и др. С этими сведениями связано решение вопросов о размещении строительства, направлении и устройстве трасс инженерных сетей, плотности застройки, ориентировании зданий и сооружений, этажности зданий, толщине кладки, утеплении стен, организации систем отопления и кондиционирования воздуха и др.

При проектировании и строительстве важна гидрологическая оценка территории, для составления которой необходимы сведения о густоте гидрографической и озерной сети, размере водосборных бассейнов, стоке, расходе воды, паводках, наводнениях, сроках ледостава и вскрытия рек, толщине ледяного покрова и донного льда, о составе и химических свойствах воды и др.

На устойчивость сооружений влияют тектонические процессы (землетрясения, вулканы и пр.). С возможностью землетрясений и их силой связаны конструкция сооружений и защитные мероприятия. В некоторых комплексных атласах помещены карты, на которых показано районирование по степени сейсмичности, эпицентры зарегистрированных землетрясений, сейсмотектонические линии, сейсмодислокации и др.

Важно также иметь мерзлотные карты, на которых показаны мощность и глубина залегания вечной мерзлоты, ее границы, характер мерзлотных грунтов, мерзлотные образования.

Климат, рельеф, грунты и другие элементы географического ландшафта определяют технико-экономические показатели строительства, влияют на его стоимость и эксплуатацию, на стоимость воспроизводящих систем, на всю жизнь населения. Но каждый элемент ландшафта действует в связи с другими, поэтому для научно обоснованного планирования проектирования, строительства и эксплуатации осуществленного строительства необходима оценка не только отдельных элементов ландшафта, но и в комплексе.

Карты природы, комплексные атласы, атласы природных ресурсов, ландшафтные карты — все это мелкомасштабные карты научно-справочного значения. Они нужны при составлении географических описаний и могут быть по-

28

лезны при установлении технико-экономических показателей строительства на стадии проектного задания. Детальное изучение районов строительства осуществляется проектными организациями [14; 33].

Выполненное строительство становится элементом ландшафта, испытывает влияние окружающих природных условий и активно воздействует на них. Под влиянием осуществленного строительства меняется рельеф, гидрография, режим грунтовых вод, микроклимат и др. Поэтому нужны карты-прогнозы, показывающие, как изменятся природные условия под влиянием осуществления проектируемого строительства. Такие карты помогут избежать географических промахов в проектах, связанных с большими нарушениями в природе и потерями в народном хозяйстве, позволят предусмотреть мероприятия для положительного изменения строительством окружающего ландшафта.

Для составления экономической характеристики района строительства и определения нормативов на стадии проектного задания нужны экономические карты. При изысканиях, проектировании, строительстве можно пользоваться материалами и картами по экономико-географическому районированию страны, экономическими картами Большого советского атласа мира, экономическими картами, которые входят в комплексные, справочные и учебные атласы, в энциклопедии, отдельные книги и статьи.

Помимо общеэкономических карт нужны карты инженерно-экономического районирования, на которых районы сравнивались бы по наличию в них сырья, энергии, топлива, леса, сельскохозяйственных земель, источников строительных материалов, водоснабжения, стоимости строительства и по другим экономическим показателям. Такие карты помогут выработать нормативные документы и руководства по производству строительных работ с учетом конкретных условий отдельных районов.

При составлении проектов районной планировки, выборе строительных площадок, выполнении изыскательских работ для проектного задания производятся географические исследования, оформляемые в виде комплексного географического описания. В последнем важное значение имеет экономическая часть. Очевидно, экономические карты необходимо сопровождать статистическими таблицами и описаниями, позволяющими выполнить экономическую оценку территории с детальностью, необходимой для проектирования и строительства.

Окончив сбор картографо-геодезических материалов, производят оценку

того, как обеспечен материалами район проектируемых работ. Для этого со-

29

ставляют схему строительных площадок и трасс в масштабе 1:2000 до 1:10 000. На схему наносят существующие геодезические пункты и контуры покрытия территории топографическими съемками, планами и картами различных масштабов. Затем собранные материалы изучают и оценивают, чтобы установить их точность, полноту и степень современности содержания, характер происшедших изменений. На основании изучения и оценки качества картографо-геодезических материалов устанавливается возможность использования их при проектировании, намечаются виды и методы производства картографогеодезических работ, которые нужно произвести заново [33; 35].

Также знакомятся со съемочными материалами, по которым составлены планы или карты, проверяют правильность построения координатной и картографической сеток, правильность нанесения опорных пунктов по координатам и сличают план или карту с натурой.

В результате изучения и оценки картографических материалов устанавливают:

1) когда, кем, каким способом, по какой инструкции, условным знакам и другим руководящим документам произведена съемка, составлен план или карта;

2) эллипсоид, систему координат и высот, проекцию, метод изображения рельефа;

3) густоту, расположение и точность определения геодезических пунктов и точек съемочного обоснования;

4) точность съемки, плана, карты;

5) степень современности плановых и высотных элементов содержания съемки, плана, карты;

6) характер происшедших на местности изменений;

7) противоречия между отдельными материалами и их анализ.

Г еодезическая сеть опорных пунктов изучается по каталогам координат и высот, по техническим отчетам. В натуре устанавливается сохранность центров и наружных знаков этой сети. В результате изучения существующей опорной геодезической сети делается вывод о том, как эту сеть нужно использовать при производстве новых, необходимых при проектировании съемок. При изучении опорной геодезической сети необходимо собрать о ней следующие сведения:

1) методы определения координат и высотных отметок;

2) класс работы, способы и инструменты для определения;

3) год производства работ;

4) наименование учреждения или организации, выполнившей работу;

30

5) способы уравнивания и вычисления координат;

6) вероятные ошибки координат и высотных отметок;

7) сфероид, на котором произведены вычисления;

8) система координат; методика перехода к той системе, в которой должен составляться план;

9) исходный уровень, принятый для определения высот; поправка за приведение к уровню, который должен быть принят при составлении плана.

Степень использования картографо-геодезических материалов может быть различной. Нередко уже имеющихся материалов достаточно для той или иной стадии проектирования и нужно лишь выполнить съемку текущих изменений. Часто можно использовать лишь отдельные части старых планов или отдельные элементы их содержания, например только рельеф или только застройку. Иногда старые планы могут служить основой для ведения абриса и др.

Работа по сбору, изучению и оценке картографо-геодезических материалов может считаться законченной тогда, когда собрано все в полном объеме и принято правильное решение об использовании существующих картографогеодезических материалов при проектировании.

Технологии закрепления грунтов основания жидкими реагентами

К ним относятся следующие группы технологий: физикохимическая, химическая и термическая.

К физико-химическим способам закрепления грунтов, используемых при повышении прочности оснований, можно отнести: цементацию, упрочнение грунта негашеной известью и другие методы.

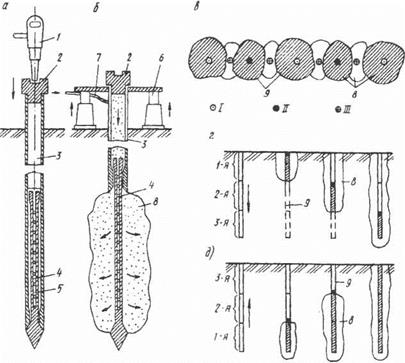

Цементация грунта заключается в том, что частицы грунта скрепляются цементным раствором, который нагнетается через инъектор или скважину в поры грунта. Таким образом, пористый грунт может быть превращен в сплошной монолит или отдельные столбы из цементированных грунтов (рис. 3.4).

Цементацию применяют для закрепления трещиноватых скальных пород, гравелистых и песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации 50- 200 м/сут.

is

Для нагнетания в грунт используют цементные растворы на портландцементе марки М500. При наличии крупных пустот применяют цементно-песчаные растворы. Состав цементных растворов принимают в іависимости от удельного водопоглощения грунта.

Инъекционные скважины бурят станками ударно-канатного и ударно-вращагельного бурения. При цементации песчаных грунтов на глубину до 5 м применяют инъекторы, погружаемые в грунт с помощью отбойного молотка (рис. 3.5, а).

|

Рис. 3.5. Цементация оснований: а — погружение инъектора; б — нагнетание раствора; в — последовательность нагнетания раствора при устройстве противофильтрационной завесы; г — схема цементации нисходящими зонами; д — схема цементации восходящими зонами; 1 — отбойный молоток; 2 — оголовок; 3 труба-удлинитель; 4 — перфорированная часть с острием; 5 — труба-кожух; 6 — домкраты; 7 — растворопровод; 8 — зона цементации; 9 -1, II и III скважины 1-й, 2-й и 3-й очереди; 1-я, 2-я и 3-я — зоны цементации по высоте |

Инъекторы состоят из наконечника, штанги и наголовника. Наконечник представляет собой заостренную трубу с отверстиями по ее поверхности. Штанга состоит из цельнотянутых толстостенных труб диаметром 25-74 мм, разделенных на звенья длиной 1-1,5 м. Звенья наращиваются по мере погружения труб в грунт. Наголовник состоит из муфты-стакана, навинчиваемого на последнее звено штанги и воспринимающего удары при погружении инъектора в грунт.

Для нагнетания используют циркуляционные инъекторы, состоящие из двух труб: внутренней и наружной. По внутренней трубе подается раствор, по наружной удаляется избыток его в бак или растворосмеситель.

Циркуляционный инъектор устанавливают в заранее пробуренную скважину. Между стенкой скважины и инъектором укладывают резиновую прокладку, предотвращающую вынос раствора наружу.

Для инъецирования раствором применяют грязевые двухцилиндровые насосы производительностью 16-18 м3/ч, развивающие давление

3- 6,3 МПа (Гр-216/40, НГр-250/50, 11Гр); буровые трехплунжерные насосы (9МГр, НБЗ-120/40, НБ4-320/63) производительностью 7-60 м5/ч, развивающие давление 4-10 МПа; диафрагменный насос С-317А производительностью 6 м3/ч, развивающий максимальное давление 1,5 МПа.

Скважины бурятся и инъецируются последовательным сближением — очередями. В 1-й очереди расстояние между скважинами принимается в пределах 6-12 м, а при каждой следующей очереди расстояние между скважинами сокращается в 2 раза (рис. 3.5, б). Работы по цементации оснований выполняют следующими способами: на полную глубину,

нисходящими зонами и восходящими зонами.

Нагнетание раствора в пустоты грунта продолжается непрерывно до заполнения цементируемых пустот и появления отказа в поглощении раствора. За отказ принимается снижение расхода раствора до 5-10 л/мин при избыточном давлении раствора у устья скважины 0,1-0,5 МПа.

Наиболее распространенными способами химического закрепления оснований являются: силикатизация, электросиликатизация, газовая

силикатизация, смолизация.

Основным материалом для силикатизации является жидкое стекло, т. е. коллоидный раствор силиката натрия (Na2OnSi02+«iH20). Жидкое стекло характеризуется следующими данными: плотность 1,33-1,35 г/см3, вязкость при 20°С 40-50 мПа-с, с водой смешивается быстро и в любых соотношениях. В результате разбавления вязкость жидкого стекла сильно снижается, а проницаемость — возрастает.

В зависимости от физико-механического состояния грунтов применяется одно — и двухрастворная силикатизация грунтов.

Однорастворный способ силикатизации применяется для закрепления песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации 0,5-5 м/сут. Заключается способ в том, что в грунт через инъекторы вводят силиказоль в виде слабовязкой жидкости (2-4 МПа-с) и с замедленным временем гелеобразования. Вода, заполняющая поры грунта, вытесняется и замещается золем, который по истечении определенного времени превращается в гель. Гель закупоривает поры грунта, в результате чего грунт становится водонепроницаемым и приобретает механическую прочность 0,2-1,0 МПа и более.

Двухрастворный способ силикатизации применяется для закрепления песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации 5-80 м/сут и заключается в поочередном нагнетании в грунт двух растворов: силиката натрия (крепитель) с плотностью 1,35-1,44 г/см3 и хлористого кальция (отвердитель) с плотностью 1,26-1,28 г/см3.

В результате химической реакции между этими растворами образуется гель кремниевой кислоты, придающий грунту в короткие сроки высокую прочность (до 2-6 МПа) и водонепроницаемость.

Смолизация грунтов представляет собой закрепление песчаных и лессовых грунтов синтетическими смолами.

Водный раствор смолы 22-25%-й концентрации с добавкой в него 3-5%-го раствора соляной кислоты нагнетается под давлением 0,3-0,5 МПа в грунт, который закрепляется в результате образования геля.

Смолизация грунтов применяется для закрепления сухих и водонасыщенных песков с коэффициентом фильтрации 0,5-50 м/сут. Его применение обеспечивает высокую (до 3,5 МПа) прочность закрепленного песка на осевое сжатие.

Смолизация применяется для закрепления лессовых грунтов с коэффициентом фильтрации 0,1-2 м/сут.

Режим нагнетания закрепляющих реагентов (удельные расходы, давления, последовательность нагнетания в плане и по глубине) назначают в зависимости от водопроницаемости грунтов, инженерно-геологических условий участка и характера решаемой задачи.

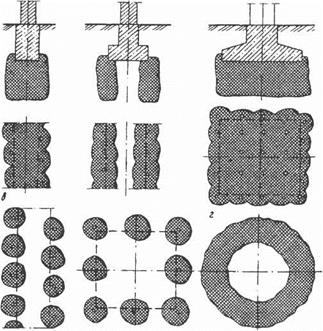

Схемы зон закрепления в плане бывают: ленточные, сплошные, прерывистые, столбчатые, кольцевые, фигурные (рис. 3.6).

Для предотвращения выхода раствора на поверхность оставляют защитный слой грунта толщиной не менее 1,0 м.

Термическое закрепление грунтов применяют для ликвидации просадочных и пучинистых свойств оснований укрепления откосов насыпей и выемок и устройства фундаментов из обожженного грунта, используя различные виды топлива: природный газ, соляровое масло или твердое топливо.

Основными составными частями нагревательной установки являются генератор сжатого воздуха и форсунка. В качестве генератора сжатого воздуха при больших объемах работ используют воздуходувки производительностью 26 м3/мин, а при небольших объемах работ — компрессоры типа РК производительностью 9 м3/мин с рабочим давлением 0,15 МПа.

|

Рис. 3.6. Схема закрепления оснований: а — ленточная; б — сплошная; в — прерывистая (столбчатая); г — кольцевая |

Обжиг скважин начинается с разогрева ее верхнего участка, что необходимо для создания фронта воспламенения топлива. После этого постепенно увеличивается расход газа и воздуха до расчётных значений, создавая рабочий режим: давление 0,01-0,03 МПа, температуру 800- 1000°С.

ПОС по термическому укреплению оснований должен содержать следующие материалы:

— технологические карты и схемы;

— график производства работ;

— расчет технологических параметров обжига;

— проект временного газопровода и временной электросети;

— методику контроля качества термической обработки грунтов;

— мероприятия по технике безопасности.

У лессовых просадочных грунтов, подвергнутых термическому воздействию, полностью ликвидируются просадочные свойства и размо — каемость, во много раз повышаются сцепление и сопротивляемость сдвигу.

Г рунтовые подушки устраивают в открытых котлованах для распределения давления от фундамента на большую площадь слабого грунта или для замены слабого грунта при небольшой его мощности. Для устройства подушек используют местные пылевато-глинистые, песчаные и песчано-гравелистые грунты оптимальной влажности, а также гравий, щебень и шлаки.

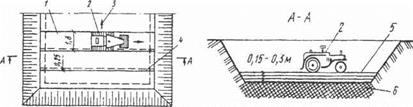

При устройстве искусственных оснований в виде грунтовых подушек применяют послойное уплотнение грунта. Толщину отсыпаемых слоев принимают в зависимости от оборудования, применяемого для уплотнения (рис. 3.7). Общая толщина грунтовых подушек составляет 1,5- 5,0 м, иногда до 10-12 м.

При возведении подушек для создания сплошного водонепроницаемого экрана можно применять лессовидные глины и суглинки.

Дренирующие материалы (песок, щебень, шлак) для устройства подушек допускается применять в непросадочных грунтах, а также в грунтовых условиях I типа по просадочности.

При устройстве грунтовых подушек с целью ликвидации проса — дочных свойств основания плотность сухого грунта должна быть не менее 1,6 т/м[1] [2] [3]. Грунтовые подушки устраивают по всей площади котлована или под отдельными фундаментами.

Оптимальную влажность глинистых грунтов принимают при их уплотнении укаткой w0 = wp, трамбованием wa = wp — (0,01…0,03).

При больших объемах работ целесообразно применять трамбующие машины Д-1471 или тяжелые катки на пневмоколесном ходу. При небольших размерах подушек в плане применяют самоходные катки, тракторы и тяжелые трамбовки.

|

Рис. 3.7. Схема уплотнения грунта при устройстве подушки: |

3.2.1. Технология крепления откосов и стенок открытых выемок

Устойчивость грунтовой стенки. При устройстве выемок (котлованов, траншей, скважин) вертикальная грунтовая стенка земсооружения за счет слабой структуры материала (грунта) имеет тенденцию к обрушению под действием собственного веса. Для предотвращения этого явления выполняют крепление стенки или устройство грунтового откоса под некоторым углом к вертикали.

Крепление стенок траншей и котлованов осуществляется обычно в процессе его возведения. При этом используются инвентарные деревянные или металлические щиты и крепежные изделия.

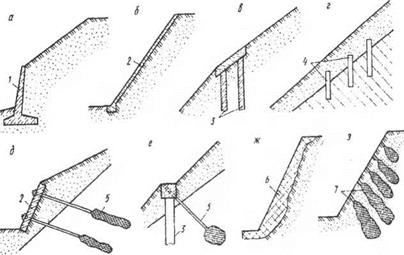

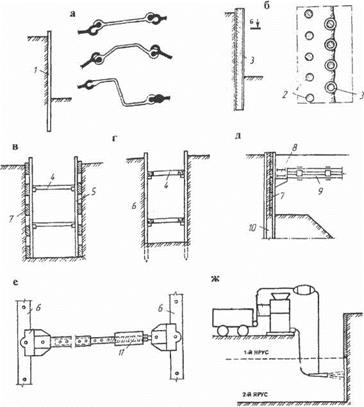

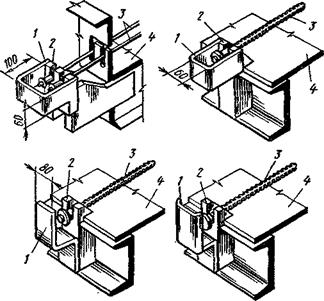

Для этой цели могут быть использованы тонкостенные подпорные стенки (рис. 3.8, а), устройство защитных покрытий из плит и других материалов (рис. 3.8, б), удерживающие свайные конструкции (рис. 6.1, в). свайные шпонки (рис. 3.8, г), анкерные устройства (рис. 3.8, д, в), а также поверхностное (рис. 6.1, ж) или глубинное укрепление (рис. 3.8, з).

|

Рис. 3.8. Укрепление откосов выемок: а — тонкостенными подпорными стенками; б — защитными покрытиями из плит; в — удерживающие свайные конструкции; г — свайные шпонки; д — анкерные устройства; е — свайно-анкерная конструкция; ж — поверхностное закрепление; з — глубинное закрепление; 1 — подпорная стенка; 2 — плита; 3 — сваи; 4 — шпонка; 5 — анкер; 6 — поверхностное закрепление; 7 — глубинное закрепление |

Подкосные крепи применяют при креплении стен широких котлованов, когда невозможно применять другие типы крепления. Подкосы устанавливают внутри котлована при небольшой глубине в один ряд, а при большой глубине в два и более рядов. Недостатком такого крепления является то, что подкосы затрудняют производство последующих работ в котловане. При подкосном креплении ограждение выполняется в виде забирки из досок толщиной 50 мм с прозорами на ширину доски при связных маловлажных грунтах и глубине котлована до 3 м. При большой глубине котлованов, а также независимо от глубины котлована в сыпучих грунтах и грунтах повышенной влажности забирку выполняют сплошной.

В тех случаях, когда котлованы имеют большую ширину, а также когда крепления препятствуют выполнению работ, применяют анкерные крепления. Анкерное крепление состоит из тяг, стоек, свай (опор) и забирки (рис. 3.9, б). Анкерные сваи (опоры) располагают за пределами призмы обрушения на расстоянии

В> h/tga, (3.2)

где h — глубина выработки, м;

а — угол естественного откоса, град.

Чтобы анкерные тяги не мешали передвижению людей, их располагают ниже поверхности земли в траншеи. Тяги выполняют из металла или в виде деревянных схваток. Такое крепление устраивают в процессе разработки грунта или после устройства выемки в зависимости от устойчивости грунта.

Распорные крепления применяются при ширине котлована до 15 м (рис. 3.9, в, г, д) и состоят из распорок, стоек, щитов или шпунтов. Распорки устанавливают в один или несколько рядов по высоте, что зависит от глубины выработки. Забирки распорных креплений бывают горизонтальными — сплошными и с прозорами, а также вертикальными. Распорные крепления преимущественно выполняют из дерева. В качестве ограждающих элементов используют инвентарные щиты. При глубине котлована более 3,5 м вместо щитов может устраиваться деревянная шпунтовая стенка, которая заглубляется в грунт на 0,5-0,7 м.

Недостатком распорного крепления является то, что распорки затрудняют производство последующих работ в выемке.

Применяются инвентарные распорные рамы из трубчатых стоек и распорок из-за простоты их монтажа и демонтажа, а также высокой оборачиваемости. Трубчатые стойки по высоте имеют отверстия для крепления распорок. Распорка телескопического типа (рис. 3.9, ё) состоит из наружной и внутренней труб, поворотной муфты и опорных частей. В зависимости от ширины траншеи расстояние между стойками устанавливают выдвижением внутренней трубы из наружной и фиксируют болтом, вставляемым в отверстия труб. Щиты к стенкам выемки прижимают поворотом муфты с винтовой нарезкой.

|

Рис. 3.9. Способы крепления вертикальной грунтовой стенки: а — стальным шпунтом; б — буронабивными (2) и сталебетонными (3) сваями; в — распорное; г — консольно-распорное; д — то же, с расстрелами; е — инвентарное с телескопическими распорками; ж — крепление торкретированием; 1 — стальная шпунтовая стенка; 2 — набивная свая; 3 — сталебетонная свая; 4 — распорка; 5 — стойка; 6 — деревянная свая (брус); 7 — дощатая забирка; 8 — обвязочная; 9 — распорка-расстрел; 10 — стальная свая; 11 — талреп |

Для широких и глубоких котлованов используют крепление с телескопическими расстрелами (рис. 3.9, д). Стойки в виде металлических свай из двутавровых балок №40-60 (рис. 3.9, д, 10) забивают вдоль бровок проектируемой выемки с шагом 0,5-1,5 м и более, заглубляя их ниже подошвы проектируемого фундамента или подземного сооружения на 3-5 м. По мере разработки грунта стены выемки закрепляют деревянной забиркой толщиной 50-70 мм. Забирка заводится за полки свай и расклинивается 26

грунтом. При глубинах выемок более 3-4 м сваи раскрепляют продольным поясом из прокатных профилей (рис. 3.9, д, 8) на расстоянии не менее 0,5 м от верха выемки. Через 4-6 м вдоль оси выемки устанавливают поперечные распорки-расстрелы (рис. 3.9, д, 9), упирая их в продольные пояса. Для передачи нагрузки от свай на распорки между каждой сваей и балками обвязки устанавливают стальные клинья. При глубинах выемки более 10 м возникают значительные давления грунта, поэтому требуется установка распорок в 2-3 яруса по высоте.

Распорки-расстрелы (рис. 3.9, д, 9) выполняют из труб диаметром 500-400 мм или из прокатных профилей — швеллеров или уголков, соединённых накладками с помощью сварки, а также из стальных труб диаметром 300-400 мм. Расстрелы выполняют телескопическими и после раздвижки их раскрепляют стальными клиньями или гидравлическими домкратами. В некоторых случаях консольно-распорное крепление применяют в сочетании с грунтовыми анкерами. Поперечное крепление котлованов распорками-расстрелами имеет достаточную жестокость и обеспечивает многократное использование крепи. При ширине котлованов более 15 м распорки-расстрелы становятся громоздкими и тяжелыми. В гаком случае возникает необходимость в установке дополнительных диаг ональных связей.

Крепление котлованов может быть выполнено из монолитных железобетонных стен или в виде стен, возведенных способом «секущихся свай».

Для устройства креплений стенок выемок может быть использован метод торкретирования (рис. 3.9, ж). При этой технологии набрызг бетонной смеси производится под высоким давлением с помощью цемент — пушки или бетон-шприц-машины. Частицы бетонной смеси при нанесении первого слоя проникают в грунт, а при нанесении последующих слоев — в несхватившийся бетон предыдущего слоя. При устройстве глубоких котлованов для повышения несущей способности по грунту или между слоями бетона укладывают арматурную сетку. Общая толщина торкретбетона достигает 70-80 мм.

Консольные крепления устраивают для обеспечения свободного пространства внутри выемки в стесненных условиях. Консольные крепления представляют собой стенку (рис. 3.9, г) или опоры (рис. 3.9, д), нижняя часть которых защемлена в грунте. Консольные крепления выполняются при глубине выемки до 3 м из деревянного шпунта; до 6 м из металлического шпунта; до 5 м из забивных свай; до 10 м из буро — пабивных свай и конструкций, возводимых способом «стена в грунте».

При глубине котлована более 8 м крепление выполняется из двух рядов буронабивных свай (рис. 3.9, б).

В отдельных случаях: вблизи существующих зданий и сооружений, при слабых водонасыщенных грунтах, при большой (более 5,0 м) глубине

|

|

котлована системы крепления грунтовых стенок устраивают до разработки грунта. При этом используются шпунтовые ограждения (стенка) (рис. 3.10) или стенка из намороженного грунта (криогенный способ) (рис. 3.11).

Рис. ЗЛО. Закрепление грунтовой стенки шпунтом

Шпунтовые ограждения выполняются из стальных пластин шириной 200-400 мм и длиной 6,0-12,0 м, погружаемых по всему периметру котлована сваепогружающей установкой. По длинной стороне элементы шпунта имеют скользящее замковое соединение, так что после погружения пластин образуется плотный и устойчивый «забор» по форме будущего котлована (рис. 3.11). Внутри ограждения выполняется выемка грунта до проектной отметки и возводится подземная часть здания или сооружения до нулевой отметки здания. После этого погруженный шпунт извлекается специальным механизмом — «сваевыдергивателем».

При криогенном способе по периметру котлована с определенным шагом, который определяется расчетом, бурят скважины. В скважины помещают криогенные «иглы», соединенные с криогенной установкой, обеспечивающей циркуляцию хладоносителя в системе. Хладоносителем (хладагентом) может быть аммиак, фреон, солевой раствор (NaCl, СаС12), охлажденный до заданной температуры (- 15°С… — 10 °С). Вокруг «игл» происходит замораживание грунта и постепенно (через 6 — 24 ч) образуется сплошная стенка из мерзлого грунта, которая должна иметь расчетную толщину и обладать необходимой устойчивостью на опрокидывание (рис. 3.11). Далее производится выемка грунта из проектного котлована и возведение «нулевого» цикла здания. После окончания работ «нулевого» цикла вся криогенная система (включая иглы) демонтируется.

При определенных погодных условиях (t° = 5…15°С) криогенная система работает эпизодически, а при t° < 5 °С демонтируется сразу после расчетного замораживания грунта. При этом замороженная стенка котлована сохраняет устойчивость на период до 20…30 суток.

|

1 * криогенная установка 2«подача хладагента

(фреон, аммиак, солевой раствор)

3 — разводящий трубопровод

4 — криогенные иглы

5′ намороженный грунт

Достоинства этой грунпы способов (крепление стенок выемки): объем вынутого грунта не превышает проектного объема котлована; малые технологические габариты (работы ведутся в проектных размерах котлована). Недостатки — большие затраты труда и материалов; разнотипные процессы и материалы.

Для крепления стенок скважин используют глинистый раствор или стальные обсадные трубы (см. Раздел «Технология устройства свай»).

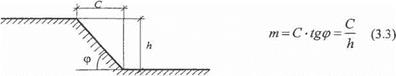

Устройство откоса выполняется под некоторым утлом (р, обеспечивающим надежную устойчивость стенок выемки (рис. 3.12). В связи со сложностью замера утла этот параметр выражается через коэффициент крутизны откоса (т).

Значения коэффициента крутизны откоса т для различных грунтовых условий согласно СНиП 3.02.01-87 [12] приведены в габл. 3.2.

Достоинство данного способа в. том, что устойчивость грунтовой стенки обеспечивается основным процессом — разработкой грунта и не требует дополнительных материалов.

|

Крутизна откосов выемок

|

К недостаткам следует отнести большие технологические габариты (размеры выемки по верху существенно увеличиваются). Кроме того, разрабатывается излишний объем грунта, который потом придется отвозить, привозить снова и выполнять излишний объем обратной засыпки.

|

Рис. 3.12. Устройство устойчивого откоса: С — заложение откоса; h — высота откоса |

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ РАМНОЙ. КОНСТРУКЦИИ

Рамные покрытия характеризуются по сравнению с балочньїмі меньшей массой, большей жесткостью и меньшей высотой ригеля, И требуют специальных колонн — опор большой ширины и имеют большу( чувствительность к неравномерным осадкам опор и изменения! температуры

Сечения ригелей рам делают преимущественно сквозным (решетчатыми) в виде ферм. Рамные схемы покрытий могут быт плоскими или блочными, состоящими из двух плоских рам, соединенны между собой связями, что значительно повышает поперечную жесткое! ригелей. Рамные системы оптимальны для пролетов до 120 м.

При возведении каркаса здания большепролетную раму расчленяю! как правило, на три элемента; две колонны и ригель. В процессе монтая! их устанавливают в проектное положение и соединяют между соби проектными стыками.

Установка колонн ведется обычными способами и механизмами, вот монтаж ригеля имеет свои особенности, и здесь применяют следующИ схемы.

Монтаж готовых арматурных изделий. и арматурно-опалубочных блоков

При возведении монолитных железобетонных конструкций и сооружений пространственные арматурные каркасы изготовляют на арматурных заводах и поставляют на строительную площадку цельными, а также по частям, если условия транспортирования не позволяют доставлять готовый каркас. Укрупнительную сборку его частей на строительной площадке выполняют дуговой или ванной сваркой. Такой способ дает возможность сокращать сроки монтажа, лучше использовать грузоподъемность крана и значительную часть работы выполнять арматурщикам в более удобных и безопасных условиях.

При больших объемах работ арматурные конструкции комплектуют и укрупняют на промежуточном приобъектном складе или сборно-комплектовочной площадке, затем доставляют к месту установки и монтажа в зону действия подъемно-транспортного механизма. При небольших объемах арматурных работ допускаются сборка, вязка или сварка пространственных каркасов из отдельных арматурных стержней и изделий на строительных площадках в зоне действия подъемно-транспортного механизма.

В процессе укрупнительной сборки и монтажа арматуры на строительной площадке применяют средства малой механизации, снижающие трудоемкость и повышающие качество работ.

На рис. 32 был показан кондуктор для сборки пространственных арматурных каркасов сечением до 1400×1400 мм. Кондуктор состоит из отдельных рам с фиксирующими стойками, объединенных передвижными поддерживающими планками. В зависимости от типа свариваемого внутреннего элемента каркаса используют

две или три пары фиксирующих стоек, которые можно раздвигать по ширине, что позволяет сваривать практически любой тип внутреннего элемента каркаса.

Сборку пространственных арматурных каркасов сечением свыше 1400X1400 мм выполняют на кондукторах увеличенных размеров.

При армировании массивных конструкций рулонными или плоскими сварными сетками следует применять сетки максимальной ширины и длины. Стыковать сетки без сварки необходимо в соот — * ь и п Q |

ных конструкций. Сетки стыкуют нахлесточным соединением (рис. 50, 51) или путем установки дополнительных стыковых сеток с перепуском концов арматуры от 30 до 50 ее диаметров и не менее 250 мм.

При установке по ширине элемента нескольких сварных сеток или каркасов их стыки необходимо располагать вразбежку.

Монтаж арматурных изделий в сооружении включает в себя следующие операции:

приемку, разгрузку и подачу пространственных арматурных каркасов (арматурных конструкций) непосредственно в сооружение или на площадку временного складирования;

установку арматурных элементов в проектное положение, временное раскрепление их электросваркой или закрепление временными растяжками;

выверку раскрепленных арматурных каркасов и окончательное соединение стыков электросваркой;

проверку выполненных работ и сдачу их приемочной комиссии. Для лучшего использования кранов и быстрого их освобождения при установке арматурных каркасов не следует сразу полностью закреплять устанавливаемый элемент на всех монтажных стыках, а выполнять минимальное количество стыков, необходимых для уетойчивого положения арматурной конструкции. Окончательно все стыки сваривают после проверки качества установки арматурных конструкций в сооружении.

Проектное положение арматурных конструкций при монтаже обеспечивается правильной установкой поддерживающих устройств и фиксаторов, а также подставок, прокладок и подкладок. Подкладки создают зазор между арматурой и опалубкой, необходимый для образования защитного слоя. Толщина защитного слоя указана в § 8.

Для надежной фиксации выпусков арматуры, выходящих из одного блока бетонирования в другой, к выпускам арматурных конструкций в соответствии с проектом иногда приваривают обрамляющие уголки, которые упрощают монтаж арматурных конструкций.

Отклонения основных габаритных размеров от проектных арматурных изделий, поступающих с заводов или изготовляемых на месте, должны быть не больше указанных в табл. 15.

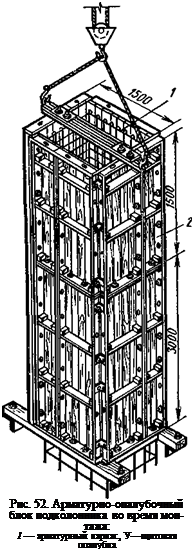

Если позволяет грузоподъемность крана, а также размеры и форма арматурного каркаса, то на строительной площадке подвешивают на укрупненный каркас щиты опалубки или каркас устанавливают в собранную опалубку и закрепляют его в ней. Арматурно-опалубочные блоки подколонников рекомендуется изготовлять целиком с опалубкой стакана, а арматурно-опалубочные блоки балок и ригелей — на всю длину пролета. На рис. 52 показан устанавливаемый краном арматурно-опалубочный блок подколенника. Опалубка подколонника изготовлена из инвентарных щитов. Внутри опалубки закреплен пространственный арматурный каркас с выпусками арматуры внизу для присоединения к арматурному каркасу фундамента. Вертикальный арматурно-опалубочный блок или арматурный

Если позволяет грузоподъемность крана, а также размеры и форма арматурного каркаса, то на строительной площадке подвешивают на укрупненный каркас щиты опалубки или каркас устанавливают в собранную опалубку и закрепляют его в ней. Арматурно-опалубочные блоки подколонников рекомендуется изготовлять целиком с опалубкой стакана, а арматурно-опалубочные блоки балок и ригелей — на всю длину пролета. На рис. 52 показан устанавливаемый краном арматурно-опалубочный блок подколенника. Опалубка подколонника изготовлена из инвентарных щитов. Внутри опалубки закреплен пространственный арматурный каркас с выпусками арматуры внизу для присоединения к арматурному каркасу фундамента. Вертикальный арматурно-опалубочный блок или арматурный

|

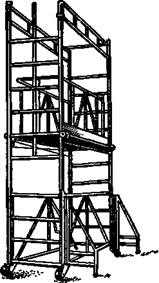

Рис. 53. Подъемно-переставная площадка конструкции ЦНИИОМТП |

|

каркас следует монтировать с помощью специальных стремянок или площадок. На рис. 53 изображена подъемно-переставная площадка для арматурных работ на высоте до 6 м и по фронту до 3 м. Грузоподъемность площадки до 300 кг. На площадке могут работать одновременно два человека с запасом арматурных изделий массой до 100… 120 кг. Минимальная высота рабочей площадки 1,5 м, максимальная — до 4,5 м. Площадку поднимают ручной ле-

бедкой. Ширина площадки позволяет работать при армировании вертикальных монолитных конструкций фундаментов, стен, колонн. С площадки можно устанавливать и крепить с помощью сварки пространственные арматурные каркасы и арматурно-опалубочные блоки вертикальных монолитных конструкций, изготовляемых в несколько ярусов.

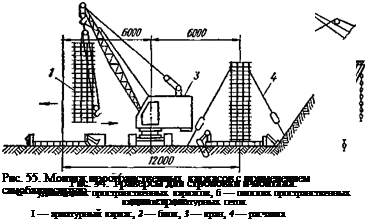

Удлиненные или крупногабаритные плоские арматурные изделия при монтаже подают траверсами (рис. 54), позволяющими устанавливать изделия в проектное положение. При необходимости поворота монтируемого каркаса на 90°С следует пользоваться самобалансирующими стропами (рис. 55) или траверсами, снабженными осью вращения и фиксирующим устройством.

ВИРОБНИЧА БАЗА ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

2.1. Матеріально-технічне постачання водогосподарського будівельного комплексу

Основною метою матеріально — технічного забезпечення (МТЗ) будівництва є своєчасне безперебійне і комплексне забезпечення будівництва матеріалами, машинами, паливом, іншими предметами праці та засобами. Питома вага витрат на матеріали при будівництві складає 60% загальної вартості будівельно — монтажних робіт (БМР). Тому успішне вирішення задач водогосподарського будівництва залежить від належної організації постачання матеріально-технічними ресурсами (МТР), а разом з тим створення належної виробничої бази для успішного ведення основних будівельних робіт.

Особливості МТЗ водогосподарського будівництва, які дають підстави вважати, що постачання матеріально-технічними ресурсами є надзвичайно актуальним:

• нерівномірне споживання матеріалів у різні періоди будівництва і різні пори року, а також мінливий характер потрібних будівельних матеріалів.

• нерівномірне постачання матеріалів здійснюється численними підприємствами і організаціями, а їх транспортування здійснюється на значні відстані;

• виконання значних обсягів робіт часто здійснюється на обмеженій площі з великою інтенсивністю застосування як техніки, так і використання матеріалів.

При цьому за своєчасне забезпечення будівництва матеріально-технічними ресурсами відповідає генпідрядник, а замовник забезпечує фінансування і за угодою замовник може постачати складне обладнання.

Використання матеріально-технічних ресурсів в будівництві здійснюється на основі системи техніко-економічних нормативів (рис. 2.1). Ця система складається з:

• норм витрат ресурсів на одиницю продукції;

• нормативів — відносних показників, що визначають технологічні втрати.

Основою для визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах служать норми витрат матеріалів.

Норма витрати матеріалів — це гранично допустима кількість сировини, будівельних матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів необхідних для випуску одиниці продукції (виробу або роботи) з дотриманням вимог до якості продукції.

В будівництві використовують три види норм:

• планові;

• кошторисні;

• виробничі.

Планові норми — це витрати матеріалів з розрахунку 1 мли. гри. вартості будівельно-монтажних робіт,

їх призначення — укрупнене планування потреби матеріально-технічних ресурсів для будівництва великих об’єктів.

Кошторисні норми розроблені на конструктивні елементи споруд і види робіт. їх призначення — розрахунок проектних середніх витрат матеріалів та їх вартості при складанні кошторисної документації на будівництво об’єкта і для попереднього визначення потреби матеріальних ресурсів та складання заявок на їх постачання.

Кошторисні норми витрат матеріалів для різних видів будівельно-монтажних робіт регламентуються ДБН Д 2.2-1-99 у складі 47 збірників ресурсних елементних кошторисних норм.

Розрізняють 4 види кошторисних норм:

— на конструктивний елемент, або вид робіт (елементні норми);

— на укрупнені конструктивні елементи;

— на одиницю готової продукції;

— на закінчені будівлі і споруди.

|

Рис. 2.1. Схема нормування витрат будівельних матеріалів |

Виробничі норми — це норми витрат матеріалів розроблені безпосередньо на виробництві, з врахуванням місцевих (конкретних) умов виконання робіт і фактичних витрат матеріалів з врахуванням неможливості усунення технологічних відходів і втрат при транспортуванні, вантажно-розвантажувальних роботах і укладенні їх в будівлі або споруди.

Виробничі норми призначені для прогнозування (розрахунку) витрат матеріалів безпосередньо на робочих місцях і контролю за ними шляхом порівняння з нормами фактично використаного об’єму матеріалів будівельними дільницями і управліннями.

Виробничі норми витрат матеріалів встановлюють на всі види загально будівельних і спеціальних робіт на одиницю виміру, наприклад, 1м3 цегляної кладки, 1т металоконструкцій тощо.

Ці норми призначаються, в першу чергу, для:

• комплектації будівництва і об’єктів;

• обліку витрат матеріальних ресурсів (форма М-29);

• контролю за витратами матеріалів при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Виробнича норма витрат матеріалів складається з чистої норми, технологічних відходів і технологічних втрат.

Чиста норма — це кількість матеріалів необхідних на виготовлення (випуску) одиниці продукції за робочими кресленнями.

Технологічні відходи — це залишки при переробці матеріалів, які можна використати для виготовлення іншої продукції.

Технологічні втрати — це частина матеріалів, що втрачається без повернення і повторного використання,

Наприклад, виготовлення дощок при розпилюванні круглого лісу:

|

Технологічні відходи і втрати ділять на чотири групи:

1) транспортні (наприклад, технологічні відходи при транспортуванні і монтажі збірних залізобетонних конструкцій можна використати для інших потреб — кріплення укосів, берегів, дорожнього полотна тощо);

2) складські;

3) монтажні;

4) ті, що виникають при переробці матеріалів.

Відходи і втрати нормуються за нормативами і встановлюються в % від технічно обґрунтованих норм витрат матеріалів (чистої норми).

Виробничі норми витрат матеріалів для галузей затверджує галузеве керівництво. Ці норми витрат не враховують втрат матеріалів при транспортуванні їх від постачальників до приоб’єктних складів і при зберігання їх на складі, але виробничі норми враховують важколіквідні втрати і відходи, що утворюються в межах будівельного майданчику, а саме при транспортуванні і виконанні будівельно-монтажних робіт,

Для розробки виробничих норм витрат матеріалів використовують основні методи:

• дослідно-виробничий;

• дослідно-лабораторний;

• розрахунково-аналітичний.

Дослідно-виробничий метод полягає в тому, що на основі замірів виконаних робіт на об’єкті і кількості витрачених матеріалів встановлюють витрати матеріалів на виконання одиниці робіт при дотриманні умов, що забезпечують ретельне, бережливе використання матеріалів. Цей метод використовується для визначення норм витрат матеріалів, що мають важколіквідні втрати (сипучі, пиловидні, бетонні суміші і розчини, фарби, розчинники).

Дослідно-лабораторний метод відрізняється від попереднього тим, що дослідні заміри проводяться в лабораторних умовах. При цьому умови лабораторних досліджень повинні бути близькі до виробничих.

Розрахунково-аналітичний метод полягає в теоретичному розрахунку норм на основі даних робочих креслень, технологічних карт і специфікацій. Цей метод не може застосовуватись для матеріалів, що мають важколіквідні втрати, тому що величина цих втрат не піддається теоретичному розрахунку.

Важколіквідні втрати встановлюються за даними багаторазових спостережень в виробничих умовах, тобто дослідно — виробничим методом.

Перегляд норм витрат матеріалів можливий при зміні організації і технологічних процесів, збільшення продуктивності праці.

Матеріально-технічне забезпечення — це процес постачання і комплектації будівництва матеріальними ресурсами, що забезпечує своєчасне і якісне виконання будівельно-монтажних робіт.

Матеріально-технічне постачання генпідрядних будівельних організаціях організовується підрозділом виробничо-

технологічної комплектації (акціонерним товариством)

(рис. 2.2).

При складанні договору (угоди) між замовником і генпідрядником на будівництво об’єкту визначається термін і порядок здачі його в експлуатацію.

Постачання ресурсів здійснюється відповідно до календарного плану виконання робіт за графіком постачання будівельних матеріалів.

Оскільки основною задачею підрозділу виробничо-

технологічної комплектації є своєчасне, безперебійне і комплексне забезпечення будівництва, то функції його наступні: а — комплектація; б — виробництво; в — постачання.

Функція комплектації — полягає в централізованій доставці матеріалів безпосередньо на об’єкт, відповідно до графіка потреб (календарного плану).

Функція виробництва — полягає в переробці матеріалів і підготовці їх до безпосереднього використання.

Функція постачання — полягає в отриманні матеріально — технічних ресурсів незалежно від джерел їх надходження (завод, посередник).

Постачання здійснюється за двома форми:

— транзитна, за якої матеріали постачаються від виробника на будівельний майданчик (одразу до будівельних машин, так зване «будівництво з коліс»).

— складська — матеріали відправляються на склад, а звідти на будівельний майданчик.

Складська форма існує тому, що існують поняття:

— транзитна норма — кількість вантажу, який приймає, наприклад, залізна дорога для перевезення;

— норма замовлення — кількість матеріалів, яку приймає виробник для виготовлення виробів, конструкцій, обладнання.

У зв’язку з цим часто виникає ситуація необхідності створення запасів будівельних матеріалів. Ці запаси поділяються на:

— поточні — необхідні для безперебійної роботи;

— підготовчі — на час підготовчих операцій;

— страхові (гарантійні) — використовуються, коли поточний

запас вичерпався;

— сезонний — використовується для сезонних робіт.

Для зберігання запасів необхідні склади.

Запас матеріалів, які необхідно зберігати на складах розраховується за формулою

З = — tH ‘ • К2,5 (2.1)

де Q — кількість матеріалів, необхідних для будівництва;

Т — тривалість використання даних матеріалів (визначається за календарним планом);

tH — норма запасу матеріалів в днях, залежить від виду транспортних засобів і відстані перевезення (наприклад, цемент, що перевозиться автотранспортом на відстань 50 км — 8…12 днів, труби — 12днів)

Кі — коефіцієнт нерівномірності перевезення матеріалів на склад, Кі=1,1…1,2;

К2 — коефіцієнт нерівномірності використання матеріалів, #2=1,3.

Оскільки вартість матеріалів і конструкцій сягає 60% загальної вартості будівельних витрат, то економія і збереження їх дасть додаткові прибутки.

Вже на етапі підготовки угоди на будівництво об’єкта проводиться попереднє обгрунтування договірної ціни, і тому в структурі вартості будівництва виникає можливість отримання додаткових прибутків через оперування собівартістю матеріально — технічних ресурсів. Вартість матеріально-технічних ресурсів, що використовується для будівельних робіт можна визначити за виразом

П

вм = X Qi (Цеі+Цзбі+втрі + в тарі^ВСклі)у (2.2)

і-1

де Qi — витрати /-того виду матеріалів (за нормою, фактична) в натуральних показниках (м, м, м. погонних, шт. тощо);

Цві — відпускна ціна одиниці виміру і-того матеріалу, грн.;

Цзбі — націнки організації на збут та постачання і-того матеріалу, грн.;

Втри Втари Вскл1 — відповідно транспортні витрати, витрати на тару, заготівельно-складські витрати і-того матеріалу, що

пов’язані з доставкою його на об’єкт, грн.

Знизити вартість матеріалів можна за рахунок: економії витрат матеріалів, що досягається за рахунок зменшення відходів і втрат; застосування більш сучасних матеріалів; застосування науково-технічних досягнень в будівництві; зменшення матеріаломісткості будівництва; індустріалізації будівництва; використання матеріального і морального стимулювання за скорочення відходів і втрат при виконанні робіт; раціоналізаторських пропозицій.

Скорочення транспортних втрат будівельних матеріалів досягається за рахунок:

— централізованого перевезення, без проміжних складів;

— підвищення рівня механізації вантажно-

розвантажувальних робіт;

— розподілу транспортних витрат за рахунок франко-угод.

Франко-угода — вид торговельної угоди, за якою частину витрат на транспортування товарів покладають на постачальника (продавця). Франко-угодами можуть бути:

• франко-склад об’єкту будівництва — за цією угодою генпідрядник (покупець) не сплачує за перевезення до склаДУ-

• франко-вагон — вид угоди, коли покупець сплачує за перевезення з моменту завантаження товарів у вагон,

ПРОИЗВОДСТВО АРМАТУРНЫХ РАБОТ. НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ. . Транспортирование и складирование арматуры

Арматурная сталь с металлургических заводов на склады арматурных цехов и строительных площадок поступает в основном железнодорожным транспортом в открытых вагонах. Поступившую стержневую арматурную сталь после проверки по сертификатам держат на стеллажах под навесом или в закрытых холодных складах рассортированной по маркам, диаметрам, длинам и партиям.

Арматурную сталь в бухтах и товарные сетки складывают под навесом на бетонном полу или деревянных подкладках. В закрытых складах бухты хранят в специальных металлических или железобетонных отсеках (бункерах).

Холоднотянутую углеродистую проволоку, канаты и другую напрягаемую арматуру для предварительно напряженных железобетонных конструкций складывают в сухом закрытом помещении. Арматуру с механическими повреждениями, кавернами и вмятинами нельзя применять в качестве напрягаемой.

Ярлыки хранимой арматуры должны быть ясно видны. Кроме того, на стеллажах следует вешать пластины, в которых указывают класс, диаметр и марку арматурной стали.

В качестве внутрицехового транспорта на складах в зависимости от их объема и местных условий используют мостовые, козловые и башенные краны, а также автомобильные краны и автопогрузчики.

Если на склад проложен рельсовый путь, то от штабелей до ближайшего рельса оставляют расстояние для прохода не менее 2 м. Ширина прохода между штабелями стержневой арматуры или пакетами сеток должна быть не менее 1 м. При погрузке, перевозке, выгрузке и складировании готовых арматурных каркасов нужно предохранять их от возможных повреждений.

Арматурные изделия подают к месту их установки комплектно и складируют с учетом последовательности подачи их на монтаж или в соответствии с проектом производства работ.

Места строповки тяжелых арматурных конструкций должны быть заранее размечены. Временное крепление монтируемых арматурных пространственных каркасов следует выполнять в соответствии с проектом производства работ.

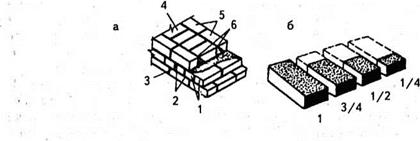

Элементы и правила каменной кладки

Каменная кладка подразделяется на кладку из обыкновенного глиняного кирпича, силикатного кирпича, легкобетонных, керамических и природных камней. При выборе материалов учитываются различные факторы (эстетический, экономический и др.), а также нормативно-технические требования. Например, цокольная часть зданий должна выполняться из полнотелого глиняного кирпича. Применение для этих целей силикатного или пустотелого кирпича не допускается.

Все грани естественных и искусственных камней прямоугольной формы имеют свои названия. Верхняя и нижняя грани называются соответственно верхней и нижней постелью (платком), длинная боковая грань — ложком, короткая — тычком.

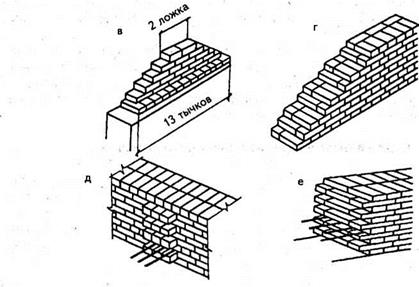

Ряд камней, уложенных вдоль стены ложком, называется ложковым, а тычком — тычковым. Крайние ряды камней в ряду кладки, образующие лицевую поверхность кладки, называются верстой, внутренние (уложенные между верстами) — забуткой. Версты делятся на наружные, расположенные со стороны фасада здания, и внутренние — изнутри здания. Элементы кладки представлены на рис. 6.1, а.

При кладке могут использоваться как целые кирпичи и камни, так и их части, получаемые колкой или теской, кратные четверти длины целого. Они имеют соответствующие названия: четвертка, половинка, трсхчствертка (рис. 6.1, б).

Каменная кладка может быть различной степени сложности. Стены выполняют с проемами и без них (глухими). Они могут иметь напуски — выступы кирпича на лицевую поверхность, пояски — напуск нескольких рядов кладки, обрезы —

|

|

|

Рис. 6.1. Элементы и обрывы кладки: а — элементы кладки; б — части кирпича (целый, трехчетвертка, половинка, четвертка); в, г — убежные штрабы; д — вертикальная штраба в месте примыкания другой стены; е — то же, на прямом участке; 1 — кирпич, уложенный тычком; 2 — горизонтальный шов; 3 — вертикальный поперечный шов; 4 — забутка; 5 — кирпич, уложенный ложком; 6 — вертикальный продольный шов |

видимое с фасада уменьшение толщины кладки, уступы — смещение плоскости кладки от основной плоскости стены и другие детали. Могут также устраиваться ниши — углубления в стене, кратные половине камня, или пилястры — выступы в виде вертикальных прямоугольных столбов, выкладываемые вперевязку со стеной. Углубления в стене для размещения трубопроводов, электрических кабелей и прочих скрытых проводок называются бороздами. После монтажа проводок их заделывают заподлицо с плоскостью стены.

Места временного вынужденного обрыва кладки (в основном — на смежных захватках или в местах примыканий стен) — штрабы, выкладывают так, чтобы при возобновлении работ обеспечить перевязку новой части кладки с ранее возведенной. Штрабы могут быть выполнены по-разному. Они бывают наклонные — убе&ные (рис. 6.1, в, г) и вертикальные (рис. 6.1, д, ё).

Убежная іптраба по сравнению с вертикальной обеспечивает лучшую связь соединяемых участков стен. Убежными штрабами в виде небольших участков стен высотой до шести рядов выкладываются на наружных верстах маяки (маячная штраба), которые используются в процессе кладки для закрепления причалок.

В вертикальные штрабы для надежности соединений кладки закладываются сетки (арматура) не реже чем через 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия с продольными стержнями диаметром не более 6 мм и поперечными — не более 3 мм. Число продольных стержней арматуры принимается из расчета: один стержень на каждые 12 см толщины стены, но не менее двух при толщине стены 12 см.

Разность высот вынужденных обрывов кладки не должна превышать высоты этажа (но не более 4 м), разность высот смежных участков кладки фундаментов — не более 1,2 м.

Раствор, находящийся между смежными камнями, образует шов. Прочность раствора меньше прочности каменного материала, поэтому с увеличением толщины шва уменьшается прочность кладки. Кроме того, при перерасходе раствора, из-за его увеличенной по сравнению с кирпичом эксплуатационной влажности, возведенная стена по теплотехническим и комфортно-климатическим условиям уступает стене с тонким швом. Нормативная толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм (допускается от 10 до 15 мм), вертикальных швов — 10±2 мм.

Степень заполнения швов кладки раствором зависит от последующей отделки стен. Если наружные поверхности стен не оштукатуриваются, то кладку ведут с полным заполнением шва. Излишек раствора при этом выдавливается кирпичом на лицевую сторону стены и подрезается мастерком — кладка выполняется вподрезку. Ей можно придать любую форму: выпуклую, вогнутую, прямоугольную, треугольную и другую, применяя расшивки с различными очертаниями рабочих частей. Такая кладка называется под расшивку. Если же стена в дальнейшем оштукатуривается или облицовывается, то для лучшей связи штукатурного или облицовочного слоя с кладкой швы примерно на глубину 1 см не заполняются раствором. Такая кладка называется впустошовку.

Толщина кладки стен назначается кратной половине кирпича или камня: ‘/2; 1; 1 ‘/2; 2; 2’/2; 3. Толщина стен назначается с учетом вертикальных швов. Поэтому толщина кирпичной стены в один кирпич равна длине кирпича — 25 см; в полтора кирпича (25 + 1 + 12) — 38 см; в два кирпича (25 + 1 + 25) — 51 см; в два с половиной кирпича (25 + 1 + 25 + 1 + 12) — 64 см и т. д.

Высота рядов кладки складывается из высоты камней (кирпича) и толщины горизонтальных швов. Высота рядов кладки из кирпича толщиной 65 мм с учетом средней толщины шва 12 мм будет составлять 77 мм, из кирпича высотой 88 мм (88 + 12) — 100 мм.

Правила каменной кладки. Каменная кладка должна выполняться с соблюдением следующих правил.

1- е правило. Каменную кладку необходимо вести рядами, Параллельными между собой и перпендикулярными к направлению действующей. нагрузки (так как камень и растворы хорошо работают на сжатие, а на изгиб и сдвиг — плохо),

2- е правило. Швы, разграничивающие камни^ должны быть взаимно перпендикулярны и перпендикулярны к постели. При этом одна система плоскостей должна быть перпендикулярна к лицевой поверхности клддки, другая — параллельна ей. Отклонения приводят к образованию клина и сдвигающих усилий.

3- є правило. Вертикальные швы в смежных рядах кладки должны перекрываться камнями вышележащих рядов, т. е. должны быть перевязаны. В противном случае нагрузка на кладку не распределяется на всю конструкцию, швы могут расшириться, а кладка разрушится. Перевязка кладки считается достаточной, если составляет а > 0,4h (где h — высота камня), но не менее 45 мм.

Определенный порядок в укладке камней называется системой перевязки, Для обеспечения монолитности стены кладку ведут с перекрытием вертикальных швов в каждом последующем ряду. Допускается вариант, когда вдоль стены кладку можно перевязывать в каждом ряду, а поперек стены — только через несколько рядов.

При проектировании конструкции учитываются все возможные нагрузки на кладку, производятся соответствующие расчеты с проверкой на прочность (от вертикальных нагрузок) и устойчивость (от горизонтальных нагрузок) и назначаются параметры кладки. В рабочих чертежах указываются не только форма и размеры кладки, но и марки каменных материалов и раствора. На прочностные характеристики кладки оказывают влияние все ее компоненты: марки кирпича или камня и раствора, толщина и плотность швов, форма и размеры кладки.

Кроме того, конструкция кладки должна соответствовать экологическим и тепло — и звукоизоляционным требованиям. Поэтому для конструкций наружных стен, кроме проверки на прочность и устойчивость, проводится теплорас — чет и определяются границы «точки росы». Другие характеристики кладки должны соответствовать действующим нормативно-техническим документам.

Из-за неровностей постели камня, неодинаковой толщины и плотности горизонтальных швов кладки (что зависит от тщательности перемешивания раствора, степени разравнивания и обжатия его при укладке камня, условий твердения, различных упругопластичных свойств раствора и камня и др.) в каменной кладке возникает сложное напряженное состояние и отдельные камни (кирпичи) работают не только на сжатие, но и на изгиб, на растяжение, срез и местное сжатие. Поэтому очевидно, что прочностные характеристики кладки зависят от

квалификации рабочего, выполняющего ее. Установлено, что кладка, выполненная высококвалифицированным каменщиком, прочнее (на 20—30%), чем выполненная рабочим средней квалификации.

На кладку действуют не только вертикальные нагрузки, но и горизонтальные, например ветровые. Способность кладки сохранять свое проектное положение при их действии называется устойчивостью. Чем больше толщина кладки и меньше ее высота, ниже ветровые нагрузки на данной местности, тем выше устойчивость кладки. По действующим нормам высота возведения свободно стоящих каменных стен (без укладки перекрытий или покрытий) не должна превышать значений; указанных в табл. 6.1. При необходимости возведения свободно стоящих стен большей высоты должны применяться временные крепления, обеспечивающие устойчивость стен во время производства работ.

|

Таблица 6.1 Предельная высота возведения свободно стоящих каменных стен (без укладки перекрытий или покрытий)

|

Примечание. При скоростях ветра, имеющих промежуточные значения, допустимая высота свободно стоящих стен определяется интерполированием.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход материала для изготовления форм зависит в первую — очередь от объема изделий, он относительно уменьшается с увели-; чением размеров бетонируемого изделия. Большое значение имеете также конструкция форм, так, например, в пакетных формах рас — ходуется на 1 м? изделия на 25—30% меньше материалов, чем вГ одиночных формах. ‘

Расход стали на изготовление форм для различных изделий при-* веден в табл. 29 и 30.

|

Таблица 29;• Расход стали на металлические формы (по данным Главмосжелезобетона)

|

|

Расход стали на одиночные и пакетные формы в бетонируемых изделий |

Таблица 30 зависимости от типа |

|||||

|

Объем |

Вес метал |

Вес фор |

||||

|

бетона в |

лической |

мы на 1 м8 |

||||

|

Наименование и марка изделия |

изделии |

формы |

изделия |

Примечания |

||

|

в |

м3 |

в кг |

в кг |

|||

|

Фундаментный блок БФ-12 . . . |

1 |

845 |

845 |

|||

|

Стеновой блок СБ-4…………………… |

0,52 |

597 |

1 150 |

|||

|

Протон РВ-22 |

0, |

166 |

429,6 |

1 290 |

Форма па |

|

|

кетная на 2 |

||||||

|

прогона |

||||||

|

Ригель РК-20-4,5…………………………. |

0,199 |

487 |

его |

.Форма па |

||

|

кетная на 4 |

||||||

|

ригеля |

||||||

|

Блок мусоропровода: |

||||||

|

БМ-1…………………………………. — |

0,44 |

723,7 |

1640 |

|||

|

БМ-3…………………………….. . • . |

0,78 |

959,5 |

1230 |

|||

|

Электропанель ЭП-1………………….. |

0,45 |

652,4 |

1450 |

. , ■ |

||

|

Стоимость форм, приходящаяся на 1 |

м* готового изделия, опре- |

|||||

|

деляется их оборачиваемостью |

и |

видом бетонируемого изделия. |

||||

|

Примерные данные стоимости форм при расчетном количестве обо- |

||||||

|

ротов приведены в табл. 31. |

||||||

|

• |

Таблица 31 |

|||||

|

Средняя стоимость форм на 1 м* изделия (в руб.) |

||||||

|

Сложность изделий |

||||||

|

Конструкция форм |

мелкие, слож |

изделия сред |

крупные, про |

|||

|

ные изделия |

ней сложности |

стые изделия |

||||

|

Деревянные сборно-разборные. . |

. 96,6 |

38 |

18,4 |

|||

|

Дерево-металлические сборно-разбор- |

ч |

|||||

|

ные…………………………………………… . • |

64,4 |

25 |

12,3 |

|||

|

Металлические сборно-разборные . |

36 |

11 |

3,1 |

|||

|

Деревометаллические опрокидные |

14,3 |

10,8 |

гл |

|||

|

Матрицы железобетонные |

33,3 |

10 1 • і |

||||

|

• |

ч * |

’ 5 ? 1 ’ |

|

. or |

Правила техники безопасности при работе по армированию предварительно напряженных конструкций

К обслуживанию натяжных устройств и работе по заготовке и натяжению арматуры допускаются лица, изучившие устройство оборудования (натяжных домкратов, насосных станций, намоточных машин), правила его эксплуатации, технологию натяжения арматуры и сдавшие экзамен по технике безопасности.

Операция натяжения наиболее опасна по сравнению с другими операциями изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций, поэтому должны быть предусмотрены и строго выполняться меры предосторожности на случай обрыва арматуры.

После того как установлены все машины и механизмы, смонтированы подводки электроэнергии, воды и оборудовано рабочее место, до начала работ все механизмы должны быть испытаны. Усилие натяжения при испытании должно превышать на 10% фактическую максимальную нагрузку. Стендовые линии, силовые формы, поддоны, инвентарные тяги и захватные приспособления перед сдачей в эскплуатацию подвергают статическим испытаниям на нагрузку, превышающую проектную на 25%. Так же испытано должно быть оборудование после ремонта и не реже одного раза в три месяца при нормальной эксплуатации.

Причинами несчастного случая могут быть разрыв стержня или проволоки; обрыв концевого анкера или проскальзывание арматурного элемента в инвентарном зажиме в процессе натяжения; обрыв инвентарных тяг и захватных приспособлений; ранение концом упругого каната или проволоки при заправке их в анкер; поражение электрическим током.

Для предупреждения несчастного случая во время натяжения арматуры никаких работ на стенде, поддоне или форме производить нельзя.

Для лиц, участвующих в проведении операции натяжения, должна быть обеспечена эффективная защита щитами, способными остановить летящий арматурный элемент. Эти щиты должны быть выполнены из железобетона или прочной древесины. Торцовые щиты из проволочных сеток не допускаются, так как оборванные проволоки и канаты могут пролетать через отверстия в сетке.

На рис. 49 изображены конструкции предохранительных ограждений, устанавливаемых на поддонах около анкерных устройств. При механическом натяжении такие ограждения нужно ставить со стороны, противоположной домкратам. При электротермическом натяжении их ставят у обоих концов арматуры, укладываемой в упоры форм. Необходимо также предусматривать установку щитов, защитных сеток, инвентарных хомутов и козырьков, предупреждающих выброс захватов и оборвавшихся стержней в стороны и вверх от продольной оси арматуры.

Перед началом натяжения арматуры мастер или бригадир

должен проверить состояние гидродомкратов, надежность крепления зажимов в захватах, устройств, регистрирующих усилие натяжения, а также состояние арматурных элементов.

Запрещается работать при неисправных механизмах и приборах, при отсутствии или некачественном заземляющем устройстве электрооборудования, при течи масла в гидросистеме, а также

|

Рис. 49. Предохранительные ограждения, устанавливаемые у концов напрягаемой арматуры на поддонах: / — ограждение, 2 —упор, S — напрягаемые арматурные стержни, 4—поверхность поддона |

осматривать, ремонтировать, чистить, вытирать и смазывать дви — жущиеся части гидродомкрата и насосной станции при работе механизмов.

На рабочем месте у оборудования натяжения арматуры должны быть вывешены диаграмма и таблица требуемых и предельных величин натяжения арматуры разных диаметров и типов. Выход рабочих на стенд для устранения каких-либо дефектов в натянутой арматуре запрещается до снижения натяжения арматуры. Устранение дефектов в напрягаемой арматуре разрешается при усилии натяжения арматуры не свыше 0,2 от контролируемого.

Ненапрягаемую арматуру и закладные детали, которые не могут быть смонтированы до натяжения арматуры, следует устанавливать после первого этапа натяжения пакетов до усилия 40…50% проектнбб величины.

При работе на установках для электронагрева арматуры рабочие должны соблюдать следующие правила: работать только на

исправном оборудовании и в резиновой обуви; вынимать арматуру из контактов и укладывать ее в упоры стендов, кассет и форм после выключения тока;

нагретую арматуру брать за холодные концы только в рукавицах, а при захвате за горячие участки стержней пользоваться крюками, вилочными захватами или термостойкими рукавицами;

после укладки арматуры устанавливать в рабочее положение предохранительные козырьки и другие ограждающие устройства* предусмотренные при изготовлении данного изделия;

не находиться на форме, поддоне или стенде до полного охлаждения стержней, проволоки или канатов.

При отпуске натяжения арматуры запрещается находиться на концах стендовых линий, а также в непосредственной близости к оборудованию для отпуска натяжения, к анкерным устройствам к свободным участкам арматуры. Обрезать арматуру в торцах конструкций следует после полного отпуска натяжения. Отпущенную арматуру необходимо перерезать в строгом соответствии с правилами техники безопасности, принятыми при распалубке изделий.

В течение всего срока службы оборудования необходимо вести записи в журнале, где следует указывать дату ввода в действие оборудования; сроки технических осмотров и выполненных ремонтов; сроки градуировки домкратов и манометров для них; случаи аварий, причины их возникновения и меры, принятые для их устранения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОРМ. НА ПОЛИГОНЕ

Каждая форма при поступлении ее на полигон должна прохо4 дить в собранном виде проверку, при которой устанавливается ее! соответствие проектным размерам, прямолинейность и ровность! плоскостей, а также качество сварки и надежность подъемных пе+ тель. Проверку форм проводят с участием мастера и бригадира^ которые в последующем будут эксплуатировать форму и отвечать; за ее состояние и сохранность.

При проверке формы устанавливается ее соответствие паспорт-‘ ным данным и правильность расположения отверстий и приспособлений, необходимых для крепления закладных деталей, вкладышей и т. д. Для деревянных форм определяется электровлагомером влажность древесины. Проверкой устанавливается, находятся ли отклонения размеров формы в пределах допусков, приведенных в табл. 28 или указанных ,в технических условиях. Принятая форма как для обычных, так и для предварительно напряженных изделий должна также отвечать следующим требованиям «Временных указаний по эксплуатации форм» (ВСН-97-57 МСПМХП СССР);

а) неперпендикулярность бортов к поддону не должна превышать 1.% от высоты борта; б) кривизна рабочей поверхности листов под-

дона не должна превышать 1—1,5 мм на 1 м длины и 2—3 мм на всю длину; в) зазоры между соприкасающимися элементами в собранной форме не должны быть более 1 мм.

В формах, предназначенных для изготовления предварительно напряженных изделий, особенно тщательно проверяют соответствие проектным размерам торцовых диафрагм, точность и качество выполнения в них прорезей и отверстий для пропуска арматуры.

Формы, не отвечающие приведенным требованиям, не могут быть пущены в производство до исправления всех отмеченных при приемке дефектов. Окончательная приемка включает также проверку внешнего вида и размеров первого изделия, изготовленного в проверяемой форме.

При подъеме формы крюки траверсы должны закрепляться только за предусмотренные проектом петли и не менее чем в четырех местах. В деревянных формах должны быть предусмотрены между тросами и прикасающимися к ним деревянными элементами прокладки, предохраняющие форму от вмятин и других повреждений.

При сборке форм сначала устанавливают ее продольные борта, а затем поперечные. В процессе эксплуатации форм внимательно следят за состоянием шарниров и скрепляющих устройств и регулярно, не реже одного раза — в неделю, их смазывают машинным маслом.