Архивы за 04.10.2015

СВАРКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ И СЕТОК

Сварка арматурных каркасов и сеток производится на контактных точечных электросварочных машинах стационарных или передвижных, подвешенных к монорельсу,-

В качестве стационарных электросварочных машин находят применение одноточечные машины с педальным приводом АТП-25, АТП-50 и АТП-75; с приводом от электродвигателя АТА-20, АТА-40 и АТА-100, МТМ-50 и МТМ-75, а также пневматические машины типа МТП-75, МТП-100 и МТП-150.

В качестве подвесных применяются пневматические машины МТПГ-75 и МТПГ-150 «.

Рабочее место у стационарной сварочной машины оборудуется столом на уровне электродов, лотками для подготовленных к сварке стержней и тележкой для укладки и отвозки готовых изделий.

Сварщик, передвигая каркас или" сетку по столу, последовательно подводит все точки пересечений продольных и поперечных стержней под электроды и нажатием педали осуществляет сварку (рис. 56). Такой способ организации сварки удобен для легких из — [4]

елий. Для относительно тяжелых каркасов передвижение их по голу затруднительно. В этом случае рациональнее применять под — яжные кондукторы.

На рис. 57 приведен подвижной кондуктор, состоящий из пакета досок сі металлическими ходовыми частями и фиксаторами для закрепления стержней каркаса. Доски соединены между собой с зазорами, обеспечиваемыми установкой прокладок. В эти зазоры проходят болты, закрепляющие поперечины из полосовой стали или уголков. По концам поперечин закреплены упоры, фиксирующие продольные стержни свариваемого каркаса.

Для установки упоров в соответствии с шириной каркаса в поперечинах сделаны прорезы, в которые закладываются прижимающие упоры болты.

Для раскладки поперечин каркаса кондуктор снабжен двумя продольными уголками с вырезами через 50 мм. Снизу кондуктора закреплены ходовые ролики. Эти ролики вращаются на оси, приваренной к швеллеру, охватывающему пакет досок кондуктора.

Рельсовый путь для передвижения кондуктора выполнен в виде швеллера на металлических стойках и установлен перед стационарной сварочной машиной (рис. 58)’.

Передвижением кондуктора по рельсовому пути обеспечивается подача к электродам машины узлов пересечения стержней каркаса. Для удобства прохода поперечин кондуктора над электродом машины на рельсовом пути к одной полке швеллера приварена «горка». При проходе через «горку» кондуктор наклоняется и поперечины проходят, не задевая электрода. Сварочная машина установлена на раме, снабженной по верху листом. Этот лист вместе с машиной может передвигаться перпендикулярно рельсовому пути. Передвижение осуществляется вручную при помощи рычага и зубчатой рейки.

Это устройство позволяет весьма быстро и легко передвинуть машину, приблизив ее или удалив от рельсового пути в соответствии с шириной каркаса.

Часть рельсового пути установлена на’ поворотном круге. После сварки узлов каркаса с одной стороны кондуктор накатывается на поворотный круг, разворачивается и обратным ходом проходит через сварочную машину для сварки узлов с другой стороны каркаса.

При двух сварочных машинах, расположенных с двух сторон рельсового пути, надобность в поворотном круге отпадает.

Для обеспечения поточности сварки каркасов целесообразно иметь несколько кондукторов. Тогда при сварке одного каркаса можно подготавливать другие, раскладывая стрежни в кондукторах. Однако при этом необходимо предусмотреть устройство для быстрой подачи кондукторов на рельсовый путь.

Стационарные точечные электросварочные машины имеют сравнительно небольшой вылет электродов (от 250 до 650 мм).

Поэтому на таких машинах не представляется возможным варить широкие сетки. Более универсальными являются подвесные машины.

На рис. 59 приведена схема подвесной машины МТПГ-75, снабженной сварочными клещами КТГ-75. Сварочные клещи подвешены на тросе к коромыслу с противовесом и соединены шлангом с трансформатором. Благодаря этому устройству оьи легко переставляются вручную с одного свариваемого узла к другому.

Таким образом могут быть сварены как каркасы, так и сетки. [5]

машине

1 — электросварочная машина МТП-75; 2 — электроды электросварочной машины; 3 — рельсовый путь; 4 — поворотный круг; 5 — подвижной кондуктор; б — «горка» на рельсовом пути для прохода кондуктора над электродом сварочной машины

При сварке плоских каркасов и сеток подвесной машиной, передвигающейся по монорельсу, применяются стационарные кондукторы, располагающиеся над полом сварочной мастерской на 50— 70 см. Такой кондуктор может быть выполнен в виде рамы из

|

Рис. 59. Схема подвесной точечной электросварочной машины МТПГ-75 / — сварочные клещи КТ Г-75; 2 —кабели сварочного тока; 3 — трансформатор; 4 — подвеска к монорельсу; 5 — кабель к пусковому шкафу; 6 — кондуктор для сварки сеток и каркасов |

металлических уголков и прорезями для раскладки и фиксации стержней.

Укрупнение каркасов и сеток в пространственные арматурные блоки производится на специальных стеллажах-кондукторах. Стеллажи выполняются из ряда параллельно уложенных швеллеров

или двутавров, на которых болтами закрепляются вертикальные уголки. Плоские каркасы устанавливаются вертикально с закреплением к уголкам на требуемом расстоянии друг от друга и свариваются с поперечными стержнями, сетками или каркасами. Эту сварку наиболее эффективно выполнять подвесной машиной МТПГ-75 с клещами КТГ-75 (рис. 60).

Укрупнение каркасов можно производить дуговой сваркой при соединении стержней горячекатаной арматуры диаметром не менее 6 мм. Легкие пространственные каркасы могут быть сварены на стационарных точечных машинах.

Охоронд ПРАЦІ, НАВКОАИШНЬОГО СЕрЕДОВИЩА ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ

Охорона праці — це комплекс взаємопов’язаних технічних, санітарно-гігієнічних, законодавчих і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення здорових і безпечних умов праці у будівельному виробництві. Основним завданням охорони праці є захист працівників від можливого впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників, профілактика травматизму і професійних захворювань, а також збереження працездатності і запобігання перевтомі робітників у процесі праці.

Комплексне вирішення питань охорони праці здійснюється як система взаємопов’язаних рішень у сфері техніки безпеки, промислової санітарії та трудового законодавства.

Основою державної політики в галузі охорони праці є пріоритет життя і здоров’я працівників стосовно результатів виробничої діяльності підприємства та повна відповідальність власника і технічної адміністрації за створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Правове регулювання охорони праці здійснюється трудовим законодавством, яке вирішує питання щодо трудових стосунків на виробництві, встановлює режими робочого часу і відпочинку, умови праці жінок і підлітків, визначає порядок приймання, переведення та звільнення робітників, встановлює різні пільги і переваги щодо охорони праці.

Нагляд за охороною праці у промисловості та будівництві здійснюють державні органи й установи: Державний департамент з нагляду за охороною праці, галузеві міністерства, відповідні органи державної виконавчої влади, місцеві державні адміністрації і місцеві Ради народних депутатів.

Промислова санітарія на основі вивчення характеру впливу умов праці (сукупності шкідливих виробничих чинників) на організм і здоров’я людини розробляє та здійснює заходи щодо оздоровлення працівників, а також розробляє і здійснює систему санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на запобігання професійним захворюванням і збереження працездатності будівельників. Промислова санітарія тісно пов’язана з питаннями організації праці, спрямованими на запобігання й обмеження впливу на робітників під час виконання ними будівельних процесів усіх можливих шкідливих чинників — недостатнього освітлення робочого місця, вібраційного або шумового впливу, впливу аерозолів і димів металів, пилу, шкідливих газів, продуктів розпаду і безпосередньо шкідливих хімічних сполук, теплових і електромагнітних випромінювань, а також несприятливих погодних умов (низька температура і висока відносна вологість повітря, сильний вітер або підвищене сонячне, електромагнітне випромінювання тощо). Особливу увагу приділяють процесам, в яких для створення будівельної продукції використовують хімічні добавки, більшість яких потребує суворого дотримання інструкцій щодо зберігання та використання їх. До токсичних і небезпечних хімічних добавок належить, наприклад, велика група протиморозних добавок (нітрит натрію, нітрит кальцію, нітрит-нітрат — хлорид кальцію, поташ, сечовина). Суворого дотримання санітарних норм потребують і деякі будівельні матеріали синтетичного походження та композити (фарби, лаки, клеї, компаунди).

У випадку концентрацій шкідливих речовин, вищих за допустимі рівні, потрібно забезпечити вентиляцію робочих місць, локалізувати джерела газо — і пилоутворення, використовувати індивідуальні засоби захисту (респіратори різних типів за призначенням від пилу, аерозолів, диму тощо, протигази і спецодяг), а також широко застосовувати комп — лексно-автоматизовані та роботизовані методи виконання будівельних процесів.

Техніка безпеки в будівництві вирішує питання запобігання травматизму і виключення нещасних випадків на виробництві. Основні питання техніки безпеки в будівництві регламентовано відповідними будівельними нормами, технічними умовами та інструкціями з безпечної експлуатації будівельних машин, механізмів і технологічного оснащення, вимогами з електро-, пожежо — та вибухобезпеки і мають бути обов’язково відображені у технологічних документах (проекті організації будівництва і проекті виконання робіт).

На будівництві існує багато небезпек — рух технологічного транспорту, будівельних машин, робочих органів машин і рухомих частин машин, механізмів; висока напруга електричного струму; падіння будівельних вантажів, обрушення ґрунту; безпосередній вплив відкритого вогню, гарячої пари тощо. Для запобігання впливу на будівельників цих небезпек потрібно у складі робочого проекту і за необхідності проекту виконання робіт розробляти інженерні рішення й організаційно-технологічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки праці.

Будівельні майданчики і робочі місця мають бути оснащені справними (у необхідній кількості) засобами праці, допоміжними пристроями, інвентарем і будівельною оснасткою; засобами сигналізації та зв’язку; інвентарними технічними засобами для огороджування небезпечних зон, рухомих частин будівельних машин, механізмів тощо; пристроями для колективного захисту від падаючих предметів; пристосуваннями для заземлення будівельних механізмів, риштувань і помостів та для захисту від блискавки тощо.

Робітники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту та спецодягом, мати відповідні спеціальності і навички безпечної праці, зокрема досвід виконання робіт в екстремальних умовах — взимку, на висоті, у разі застосування токсичних хімічних добавок, під час здійснення

процесів і робіт, в яких використовують електричні, електрохімічні та інші небезпечні й шкідливі для людини ефекти та процеси.

До охорони праці належать також протипожежні заходи, спрямовані на запобігання виникненню пожеж на будівельному майданчику, що дає змогу забезпечити безпеку праці і швидку евакуацію працівників у випадку пожежі чи вибуху.

Питання пожежної безпеки мають бути розроблені у відповідних розділах технічного і робочого проектів, де наводять рішення щодо складування й умов зберігання легкозаймистих, горючих і вибухонебезпечних матеріалів, правила використання їх, а також видалення з робочих місць і будівельного майданчика залишків цих матеріалів та відходів; розміщення й огороджування місць виконання зварювальних робіт; розміщення засобів пожежогасіння — пожежний інвентар, гідранти, вогнегасники тощо.

Виконання правил охорони праці контролюють підрядні організації, що здійснюють безперервний технічний нагляд, та відповідні державні установи, до обов’язку яких належать контроль і нагляд за безпечним виконанням робіт, дотриманням санітарних, протипожежних, екологічних норм і умов праці.

УКЛАДКА И УПЛОТНЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ. § 11. ПОДГОТОВКА К БЕТОНИРОВАНИЮ

Перед началом бетонирования конструкции выполняют комплекс работ по подготовке опалубки, арматуры, поверхностей ранее уложенного бетона и основания.

Опалубку и поддерживающие леса тщательно осматривают, проверяют надежность установки стоек и лесов и клиньев под ними, креплений, отсутствие щелей в опалубке, наличие закладных частей и пробок, предусмотренных проектом. Проверка и осмотр необходимы потому, что опалубка может деформироваться из-за просадки или вспучивания основания (при оттаивании грунта) или из-за усушки и коробления досок. Отклонения от проектных размеров не должны превышать допускаемых.

Геометрические размеры проверяют стальным метром или рулеткой, правильность положения вертикальных плоскостей — рамочным отвесом, горизонтальность плоскостей — уровнем или геодезическими инструментами.

Щели шириной более 3 мм и отверстия в деревянной опалубке заделывают. Щели от 3 до 10 мм проконопачивают скрученной в жгут паклей, а более 10 мм — заделывают деревянными рейками. В опалубке балок и невысоких колонн щели до 10 мм промазывают глиняным тестом. Конопатят щели до промывки опалубки, а промазывают глиной после промывки. Щели шириной до 3 мм затягиваются от разбухания досок при промывке опалубки перед укладкой бетонной смеси.

В металлической опалубке щели и отверстия промазывают глиняным тестом или раствором строительного гипса. Перед укладкой бетонной смеси опалубку очищают от мусора и грязи.

Работы по установке и закреплению опалубки и поддерживающих ее конструкций оформляют записью в журнале работ.

Установленные арматурные конструкции перед бетонированием также проверяют. При этом контролируют местоположение, диаметр и число арматурных стержней, а также расстояния между ними, наличие перевязок и сварных прихваток в местах пересечений стержней. Расстояния между стержнями и допускаемые отклонения должны соответствовать проектным.

Проектное расположение арматурных стержней и сеток должно обеспечиваться путем правильной установки поддерживающих устройств: шаблонов, фиксаторов, подставок, прокладок и подкладок. Запрещается применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня.

Сварные стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, осматривают снаружи. Кроме того, испытывают несколько образцов арматуры, вырезанных из конструкции. Места вырезки и число образцов устанавливают по согласованию с приемщиком работ.

Расстояние от арматуры до ближайшей поверхности опалубки проверяют по толщине защитного слоя бетона, указываемой в чертежах бетонируемой конструкции.

Толщина защитного слоя бетона для некоторых элементов бетонируемых конструкций следующая, мм:

Плиты и стены толщиной, см:

до 10………………………………………………………………………………………….. 10

более 10…………………………………………………………………………………….. 15

Балки и ребра с диаметром рабочей арматуры до 20 мм и высотой, см:

до 25………………………………………………………………………………………….. 15

25 и более………………………………………………………………………………….. 20

Колонны с рабочей арматурой диаметром до 20 мм………………………… 20

Балки, колонны и плиты с рабочей арматурой диаметром, мм:

от 20 до 32…………………………………………………………………………………. 25

32 и более………………………………………………………………………………….. 30

Нижняя арматура монолитных фундаментов:

при наличии подготовки……………………………………………………………… 35

при отсутствии подготовки……………………………………………………… 70

Толщину защитного слоя бетона для элементов конструкций, работающих в условиях агрессивной среды, принимают в соответствии с указаниями проекта сооружения. Отклонения от проектной толщины бетонного защитного слоя не должны превышать: 3 мм при толщине защитного слоя 15 мм и менее и 5 мм при толщине защитного слоя более 15 мм. Требуемую толщину такого слоя создают, укладывая под арматуру прокладки из бетона или затвердевшего цементного раствора. Назначение защитного слоя сводится к предохранению арматуры от коррозии.

Для обеспечения надежного сцепления свежеуложенной бетонной смеси с арматурой последнюю очищают от грязи, отслаивающейся ржавчины и налипших кусков раствора с помощью пескоструйного аппарата или проволочными щетками.

Для прочного соединения ранее уложенного затвердевшего бетона монолитных конструкций и сборных элементов сборно-монолитных конструкций с новым горизонтальные поверхности затвердевшего монолитного бетона и сборных элементов перед укладкой бетонной смеси очищают от мусора, грязи и цементной пленки. Вертикальные поверхности от цементной пленки очищают в том случае, если это требуется проектом.

Цементную пленку удаляют водяной или воздушной струей под давлением 0,3—0,5 МПа сразу после окончания схватывания цемента: в жаркое время через 6—8 ч после окончания укладки, в прохладную погоду — через 12—24 ч. Воду из шланга направляют на бетон под углом 40—50°, при этом наконечник шланга должен находиться на расстоянии 40—60 см от поверхности бетона. Струя воды, снимает тонкий слой бетона (1—2 см) и обнажает отдельные зерна крупного заполнителя. Если под действием струи снимается слой большей толщины или получаются отдельные выбоины, обработку на 2—4 ч прекращают. Очищать водой поверхности ограждающих конструкций из легкого бетона не разрешается.

Поскольку к моменту обработки водой бетон обладает весьма малой прочностью (около 0,3 МПа), необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не повредить его.

На обрабатываемую поверхность укладывают специальные трапы (доски), по которым рабочий должен передвигаться.

В затвердевшем бетоне (при прочности 1,5 МПа) цементную пленку счищают металлическими щетками или (при прочности 5 МПа) с помощью гидропескоструйных аппаратов или механических фрез и промывают струей воды. Оставшуюся на поверхности монолитного бетона и сборных элементов воду удаляют.

Перед укладкой бетонной смеси на грунт основание специально подготавливают. С него удаляют все глинистые, растительные, торфянистые и прочие грунты органического происхождения, сухой несвязный грунт слегка увлажняют поливкой. Переборы ниже проектной отметки заполняют песком и тщательно уплотняют. Со скального основания удаляют все выветрившиеся частицы; мелкие трещины заделывают цементным раствором, крупные заполняют бетонной смесью. Переборы ниже проектных отметок выправляют бетоном низких марок. Перед бетонированием скальное основание очищают от грязи, битума, масел, снега и льда.

О готовности основания под укладку бетона составляют акт.

Кроме того, перед укладкой бетонной смеси двусторонним актом оформляют работы по сооружению конструктивных элементов, закрываемых последующим производством работ, — гидроизоляция, армирование, установка заклааных деталей и т. д.

Контроль якості будівельних робіт і продукції

Якість будівельної продукції — це сукупність властивостей продукції, що задовольняє певні вимоги відповідно до її призначення.

Якість характеризується архітектурно-естетичними, конструктивно — технічними, експлуатаційно-технічними, санітарно-гігієнічними, техніко — економічними та іншими параметрами.

Якість будівельної продукції визначається рівнем проектних рішень, відповідністю цих рішень сучасним вимогам науково-технічного прогресу та будівельним нормам і правилам; якістю будівельних конструкцій, комплектуючих і матеріалів; якістю виконання будівельних робіт.

Управління якістю — це систематичний контроль та вплив на умови, які мають забезпечувати якість. Управління якістю охоплює: облік

|

|

|

Тривалість техно логічного циклу |

|||||

|

Техно- s’ } ЛОГІЧНІСТЬ ; Методу : |

Кількість операцій |

Трудо місткість |

Ступінь механі зації |

Ступінь кваліфі кації виконавців |

|

|

Довго- вічність |

|

Дефі цитність матеріалів |

|

1-100 |

![]()

![]()

![]()

можливих джерел дефектів, визначення способів запобігання їм та чинників, які впливають на якість. Управління якістю може бути організаційним, технологічним, соціологічним.

Важливу роль у забезпеченні потрібного рівня якості відіграють контроль і нагляд у будівництві, що здійснюються за допомогою системи установ, організацій і підрозділів, функціональне призначення яких регламентовано законодавчими актами та нормативними документами.

До системи контролю і нагляду в будівництві належать органи державного і відомчого контролю, відповідні підрозділи генерального проектувальника та замовника, а також служби будівельно-монтажних організацій, які здійснюють виробничий контроль якості будівельної продукції на різних етапах її створення.

Виробничий контроль якості в будівництві охоплює: вхідний контроль робочої документації, будівельних матеріалів, комплектуючих, напівфабрикатів та обладнання;

операційний контроль будівельних процесів і операцій; приймальний контроль виконаних робіт.

Оцінку якості і приймання завершеної будівельної продукції здійснюють спеціальні служби будівельних організацій.

Правильна організація управління якістю сприяє розробленню та впровадженню у виробництво конкретних технічних засобів, які зумовлюють безперервне її підвищення.

ДЕТАЛЕЙ

ТИПЫ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Арматура для сборных железобетонных конструкций, не подвергаемая предварительному напряжению, заготовляется преимущественно в виде сварных каркасов и сеток. Изготовление каркасов и сеток производится в виде плоских элементов путем контактной точечной электросварки стержней.

Для получения арматуры требуемой объемной конфигурации сетки и каркасы могут соответственно загибаться, а также соединяться в пространственные элементы. Такое соединение каркасов и сеток производится как сваркой контактной или дуговой, так и вязкой. Мелкие железобетонные плиты ребристого и сплошного сечения рационально армировать сварными сетками, изогнутыми в соответствии с высотой и формой элемента.

Для пустотелых плит перекрытий арматура составляется из двух сеток, располагающихся горизонтально в нижней и верхней зонах, и ряда плоских каркасов, устанавливаемых вертикально между пустотами.

Армирование ребристых плит покрытий типа ПКЖ осуществляется плоскими каркасами, располагаемыми вертикально в продольных и поперечных ребрах, и горизонтальной сеткой, укладываемой поверху.

Для армирования балок характерны заготовка плоских каркасов и соединение их в пространственный арматурный блок точечной йли дуговой сваркой с отдельными поперечными стержнями.

При соединении плоских каркасов в пространственные арматурные элементы путем обычной вязки соединительные стержни изготовляются с крюками по концам и подвязываются к каркасам вязальной проволокой.

На рис. 55 приведена арматура балки просветом 12 м, устанавливаемая в форму отдельными сварными элементами.

Арматура заготовляется в виде следующих элементов: 1) пакета рабочей арматуры, 2) ряда отдельных сеток, образующих поперечное армирование балки, 3) верхних каркасов для армирования

|

і — сварной пакет растянутой продольной арматуры; 2 — сварные сетки поперечного армирования; 3 — плоский каркас армирования верхні м. полки; 4изогнутый каркас армирования опорных частей "О ‘ , .. — “ — |

полки и 4) каркасов, армирующих опорные части конструкции. Пакет рабочей арматуры сваривается дуговой сваркой из ряда стержней, уложенных друг на друга.

Нижние стержни пакета доходят до торцов балки и анкеруютея приваркой по концам уголков.

Для подъема пакета краном к верхнему стержню привариваются монтажные петли. Длина петель принята такой, что они могут быть использованы при подъеме самой балки. Монтажные петли изготовляются из мягкой арматурной стали марки Ст. 3. Арматура периодического профиля из стали марки Ст. 5 и 25Г2С для монтажных петель не допускается.

Сетки, образующие поперечное армирование балки, свариваются на контактной точечной машине и сгибаются скобой, образуя. вухсрезные хомуты.

Верхний каркас, армирующий полку, и каркасы опорных частей іалки также заготовляются с применением точечной сварки.

Первоначально в форму устанавливаются согнутые скобрй сетки с запуском внахлестку, после чего закладывается пакет стержней. продольной рабочей арматуры. Таким образом, арматурный, пакет оказывается подхваченным хомутами. Далее укладываются опорные и верхние каркасы со стыком последних внахлестку в середине пролета.

•V і

«

Г еодезические работы для земельного кадастра

Кадастр определяется как «систематизированный свод сведений, составляемый периодически или путем непрерывных наблюдений над соответствующим объектом» [1]. Таким объектом в земельном кадастре является земля, и все, что находится на ней, над ней и под ней. Существуют различные формулировки и толкования понятия «земельный кадастр». Юридически же в нашей стране оно определено соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации «как государственная система необходимых сведений и документов о правовом режиме земель, их распределении по собственникам земли, землевладельцам, землепользователям и арендаторам, категориям земель, о качественной характеристике и народно-хозяйственной ценности земель». Из этого определения вытекают задачи и содержание земельного кадастра [14; 30].

Государственный земельный кадастр ведется в целях:

— своевременного обеспечения органов государственной власти и управления, предприятий, организаций, учреждений и физических лиц достоверной информацией о земельных ресурсах территории;

— обеспечения учета, рационального использования и охраны земель; защиты прав землевладельцев, землепользователей, арендаторов;

— создания основы для установления нормативной цены земли, земельного налога и арендной платы;

— сохранения границ исторических землевладений, объектов историкокультурного наследия.

Объектом государственного земельного кадастра являются все земли территории независимо от форм собственности, целевого назначения и характера их использования.

Ведение государственного земельного кадастра включает в себя сбор, учет, обработку и анализ земельно-кадастровой информации, ее хранение, разработку рекомендаций по изменению характера правового состояния земель и выдачу информации пользователям.

Базовой единицей в кадастре является участок. Он ограничивается площадью с определенным видом использования земли либо площадью, которая находится в руках одного или нескольких лиц. Владение может состоять из нескольких участков.

В кадастре о каждом участке записана информация о его местоположении, площади, стоимости, наличии объектов недвижимости (дома, строения, коммуникации, дороги и т. п.), экологической среде, о том, кому этот участок принадлежит или сдан в аренду, и другие сведения природного, общественного и юридического характера.

Информация, содержащаяся в кадастре, используется при проведении государственной земельной политики в таких вопросах, как, например, перераспределение земель, их объединение, отвод и продажа, поддержание земельного рынка и т. п. Кадастровая информация служит также для целей налогообложения.

Кадастры могут различаться по своему назначению: городской, лесной, водный и т. п. Особенно сложным и значительным по содержанию и объему информации является городской кадастр. Для городов характерна высокая концентрация материальных ресурсов, сложная социальная и экологическая обстановка с быстротечным изменением ее во времени, разнообразность решаемых на городских землях задач.

Кадастровая информация может быть представлена в виде книги, картотеки или автоматизированной (компьютерной) базы данных.

Геодезические работы занимают в кадастре значительное место. Их состав зависит от назначения кадастра и степени его автоматизации. Однако в большинстве случаев работа ведется по следующей схеме.

1 Подготовительные работы. Собирают и анализируют следующие материалы:

— проект землеустройства;

— постановление административного органа об отводе земельного участка;

— договора о купле-продаже или аренде земельного участка;

— выписки из книги регистрации земельного участка;

— чертеж границ или топографический план земельного участка;

— схемы и списки координат пунктов государственной или местной геодезических сетей;

— сведения об использовании земель.

2 Полевое обследование пунктов опорной геодезической сети. Выполняют для проверки сохранности пунктов и выбора наиболее выгодной технологии проведения геодезических работ.

3 Составление технического проекта. Геодезические работы выполняют по заранее составленному техническому проекту, который включает в себя текстовую часть, графические материалы и смету затрат.

4 Кадастровые съемки. В зависимости от назначения кадастра производят в тех же масштабах, теми же способами и с той же точностью, что и топографические. Базовым является масштаб 1:500, наиболее широко используемым — 1:2000, обзорно-справочным — 1:10000 и мельче.

На кадастровых картах и планах дополнительно изображают границы земельных участков, владений, сельскохозяйственных и других земельных угодий; кадастровые номера и наименования земельных участков; дают экспликацию (описание) категорий использования земель и других кадастровых сведений. Кадастровые карты и планы могут не содержать информацию о рельефе местности.

5 Установление и согласование границ земельных участков на местности. Границы земельных участков выносят на местность по координатам характерных точек от пунктов геодезического обоснования и закрепляют специальными межевыми знаками. В случае, когда границы каким-то образом закреплены ранее, определяют координаты закрепленных точек.

Согласование установленных границ производят в присутствии представителя государственной власти, владельцев или пользователей участка и участков, смежных с ним.

6 Определение площадей земельных участков. Площади земельных участков вычисляют в основном аналитическим методом по координатам межевых знаков. В отдельных случаях используют картографические материалы.

7 Составление чертежей границ земельных участков. Чертежи границ земельных участков составляют в масштабе основного кадастрового плана (или крупнее) по результатам установления на местности и согласования границ.

8 Контроль и регистрация результатов кадастровых работ. Результаты кадастровых работ подлежат обязательному полевому контролю, так как в процессе его выполнения устраняются возможные погрешности и несогласованности, возникшие в процессе съемок. Кроме того, контролируют соблюдение требований технического задания и соответствующих инструкций на производство топографо-геодезических работ. Полученная в результате работ информация переносится в специальные реестры и отображается на кадастровых картах или планах.

9 Кадастровые съемки. Для систематизации и управления большими объемами текстовой и графической кадастровой информации создается и ведется база данных. Ее наличие предусматривает не только хранение информации, но и оперативную выдачу ее потребителю.

Определение площадей земельных участков является одним из важнейших видов геодезических работ для целей земельного кадастра.

В зависимости от хозяйственной значимости земельных участков, наличия планово-топографического материала, топографических условий местности и требуемой точности применяют следующие способы определения площадей:

— аналитический — площадь вычисляется по результатам измерений линий на местности, результатам измерений линий и углов на местности или по их функциям (координатам вершин фигур);

— графический — площадь вычисляется по результатам измерений линий или координат на плане (карте);

— механический — площадь определяется по плану с помощью специальных приборов (планиметров) или приспособлений (палеток). Иногда эти способы применяют комбинированно, например: часть линейных величин для вычисления площади определяют по плану, а часть берут из результатов измерений на местности.

Площади можно также определить на ЭВМ по цифровой модели местности по специальной программе [30; 32; 35].

Вязка и установка. арматурных стержней и каркасов

Сварка и вязка арматуры на строительной площадке отличается от ее изготовления в арматурных цехах и производственных мастерских меньшей механизацией работ, отсутствием подвесных сварочных машин с клещами и различных приспособлений, снижающих трудоемкость работ.

Перед началом работ должны быть изучены рабочие чертежи, продумана организация труда, арматурщики обеспечены необходимыми приспособлениями и исправными инструментами.

Основное в организации работ — продуманная последовательность выполнения процессов, переход с одного места укладки на последующие и равномерное распределение между членами звена операций заготовки, укладки и вязки арматуры.

При разделении труда внутри звена арматурщик 4-го разряда производит только вязку арматуры, а рабочие 2-го и 3-го разрядов раскладывают арматуру и помогают ее вязать.

Если объем работ небольшой, то все рабочие звенья вначале ведут заготовку арматурных стержней заданной длины, прутков арматуры и резку сеток. При необходимости арматуру чистят и выпрямляют.

Арматуру к месту работ следует подавать только комплектно, иначе каркас не может быть связан. Вначале проверяют размеры опалубки и лишь после этого приступают к раскладке арматуры у мест ее укладки. Арматуру следует раскладывать в порядке, обратном сборке, чтобы стержни, которые должны быть уложены верхними, при раскладке лежали внизу, и наоборот.

Каркасы колонн можно вязать различными способами. Если размеры и масса каркаса невелики, то его вяжут в горизонтальном положении и устанавливают в короб опалубки вручную путем кантовки и опускания готового каркаса. Если каркас тяжелый, но его можно установить в опалубку с помощью крана, то каркас также собирают и вяжут в горизонтальном положении, затем краном с помощью еамобаланеирующих стропов (рис. 55) поворачивают на 90° и устанавливают в опалубку.

В случае, когда грузоподъемность крана ниже массы каркаса (причем диаметр арматуры превышает 20 мм), каркас собирают и вяжут на месте путем установки отдельных стержней с подмостей. При этом один из рабочих опускает сверху в короб вертикальные стержни и хомуты, а второй с открытой стороны короба привязывает хомуты и вертикальные стержни к выпускам арматуры нижележащих колонн или фундаментов. Процесс установки арматуры и вязки каркаса колонн в вертикальном положении в опалубке трудоемкий, поэтому применяют его в исключительных случаях.

Каркасы балок собирают на козелках и опускают в готовом виде в опалубку вручную или с помощью крана. Рабочим местом звена может служить площадка междуэтажного перекрытия. Для успешной работы звена по вязке арматуры важно соблюдать последовательность раскладки подносимых стержней и разметку мест их укладки. Один из арматурщиков указывает подносчикам места укладки заготовленных стержней.

На опалубке плиты перед началом раскладки стержней и вязки узлов должны быть размечены места укладки стержней. Если плиту армируют пространственным каркасом, состоящим из верхней и нижней сеток и шпилек между ними, то вертикально торчащие концы шпилек над верхней сеткой необходимо загибать. Простейшим инструментом для загиба концов стержней служит трубчатый ключ, состоящий из отрезка газовой трубы с приваренным к нему рычагом.

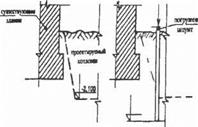

Фундаменты под колонны, состоящие из фундаментных плит и подколонников, армируют в два приема. Вначале армируют фундаментную плиту двумя рядами сеток с шагом стержней 200 мм, затем подколонник. Для соблюдения проектной величины защитного слоя, величина которого у некоторых фундаментных плит достигает 70 мм, используют привязываемые под нижней плитой бетонные подкладки или приваренные и выступающие на величину защитного слоя шпильки.

Железобетонные вертикальные стены и перегородки лучше всего армировать с подъемно-переставных площадок подмостей (см. рис. 53), рабочие площадки которых можно опускать или поднимать по мере выполнения работ. Удобство таких площадок заключается в том, что арматурщик работает на них стоя, а не в согнутом положении. До установки арматуры, пользуясь шаблоном, рулеткой или метром, размечают места расположения вертикальных и горизонтальных стержней. При этом арматурщик прибивает через 1 1,5 м по высоте гвозди, к которым в дальнейшем крепят

вертикальные стержни. Вначале устанавливают вертикальные стержни, а затем горизонтальные и одновременно вяжут места пересечения. Допускается вязка узлов в шахматном порядке, кроме двух крайних стержней по контуру. Работу ведут звеньями, состоящими из двух арматурщиков. В зависимости от вида конструкции и ее сложности состав звена можно изменять. Если узлы соединяют в каркасах не с помощью ручной вязки, а сваркой, то в составе звена должен быть электросварщик.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ. БЕТОННОЙ СМЕСИ

При транспортировании бетонной смеси соблюдают следующие основные правила техники безопасности.

Бетоноукладочные мосты должны быть надежно установлены.

Присутствие посторонних лиц на них запрещается. Эстакады и передвижные мосты оборудуют отбойными брусьями, между отбойным брусом и ограждением предусматривают проходы шириной не менее 0,6 м.

Скорость движения автомобилей по передвижным мостам и эстакадам не должна превышать 3 км/ч, при этом движение людей по ним не допускается.

На тупиковых эстакадах укладывают поперечные отбойные Орусья, рассчитанные на восприятие удара колес автобетоновоза.

Разгружать бетоновоз с моста можно только тогда, когда в бетонируемом сооружении на месте выгрузки никого нет.

Бетонщики, принимающие бетонную смесь с мостов, должны находиться или за проезжей частью или за ограничительными щитками и очищать кузова бетоновозов или самосвалов лопатами с удлиненной рукояткой. Ударять по днищу кузова не разрешается.

При подаче бетонной смеси стреловыми кранами в бадьях последние закрепляют и загружают так, чтобы не произошла их произвольная разгрузка. Неисправные и непроверенные бадьи использовать для подачи бетонной смеси запрещается. Рабочий, открывающий затвор бадьи, должен находиться на прочном огражденном настиле. При выгрузке бетонной смеси из бадьи расстояние от низа бадьи до поверхности, на которую выгружают смесь, не должно превышать 1 м.

Эстакады, используемые для движения вагонеток с бетонной смесью, с обеих сторон ограждают перилами высотой до I м и бортовыми досками высотой не менее 15 см. Ширина прохода между габаритом вагонетки и перилами должна быть не менее 1 м. На деревянных эстакадах делают сплошной настил.

На наклонных участках эстакады к настилу прибивают поперечные планки через 30—40 см. Запрещается передвигать вагонетку вручную по эстакадам с уклоном более 0,02.

Вагонетки должны быть оборудованы тормозами. Тормозить вагонетки досками, кольями и другими предметами нельзя. Исправность тормозных устройств на вагонетках необходимо проверять ежедневно.

Проезд людей на груженых и порожних вагонетках запрещается, за исключением сопровождающего.

Расстояние между вагонетками, одновременно передвигаемыми вручную в одном направлении, должно быть не менее 20, а на уклонах — не менее 30 м.

При транспортировании бетонной смеси ручными тележками (на мелких работах) катальные ходы следует систематически очищать от бетона и грязи. При прокладке катальных ходов на высоте более 1 м над землей или над опалубкой ширина настила должна быть не менее 1,2 м, а ограждение настила — высотой 1 м с бортовой доской шириной 15 см и одним промежуточным горизонтальным элементом.

При подъеме бетонной смеси шахтными подъемниками моторист должен видеть места загрузки смесыо внизу и разгрузки вверху.

Эстакады, на которых устанавливают ленточные конвейеры, в местах над проходами и проездами оборудуют навесами и бортами.

Для электропроводки от конвейера до рубильника и на самом конвейере следует применять провода, заключенные в резиновые шланги, а раму конвейера надежно заземлять.

Запрещается очищать вручную работающий барабан, ролики и ленту конвейера от прилипших частиц бетона.

При транспортировании бетонной смеси бетононасосом до начала работы испытывают всю систему бетоновода гидравлическим давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее.

Рабочее место на укладке бетона в сооружении при транспортировании бетонной смеси бетононасосами должно быть оборудовано сигнализацией, связанной с рабочим местом машиниста бетононасоса.

Вокруг бетононасоса необходимо оставлять проходы шириной не менее 1 м. У выходного отверстия бетоновода нужно установить козырек-отражатель, а замковые соединения бетоновода перед подачей бетонной смеси очистить и плотно закрыть.

Во время работы бетононасоса проталкивать камни, заклинившие горловину приемной воронки бетононасоса, запрещается.

Очищают бетоновод, как правило, водой. Сжатым воздухом пользуются для этого только в тех случаях, когда очистка водой вызывает затруднения (например, зимой). При этом вместо банников применяют пыжи из мешковины, вымоченные в воде.

У выходного отверстия бетоновода устанавливают защитное устройство (козырек). Рабочие должны находиться во время очистки не ближе 10 м от выходного отверстия бетоновода.

Ремонтируют и регулируют механизм только после остановки бетононасоса.

При подаче бетонной смеси по лоткам, звеньевым хоботам, виброхоботам и виброжелобам загрузочные воронки и звенья хоботов и виброхоботов надежно прикрепляют к подмостям, эстакадам, опалубке, арматуре и прочно соединяют между собой.

Для предотвращения падения бетонной смеси мимо загрузочной воронки последнюю ограждают сплошным настилом или защитными козырьками.

При подаче бетонной смеси по виброхоботу необходимо проверить крепления звеньев и вибраторов и надежно закрепить стальной канат и лебедки для оттяжки виброхобота.

Выдавать бетонную смесь в виброхобот разрешает производитель работ или мастер по заранее обусловленной сигнализации.

Во время работы виброхобота запрещается находиться под выходным отверстием виброхобота и перед ним, а также под оттянутым в сторону виброхоботом.

Исходные картографо-геодезические материалы, используемые при проектировании и строительстве

Исходным материалом и важным пособием при изучении районов строительства служат материалы геодезической и топографической изученности. В таблице 1 дана классификация этих материалов и сведения об их использовании [32].

|

Таблица 1 — Материалы, используемые при производстве инженерных изысканий

|

|

Продолжение таблицы 1

|

Для сводного планирования и регулирования производства в общегосударственном масштабе, когда определяются направление основных потоков капиталовложений и размещение строительства по стране, служат обзорногеографические карты. Они дают общее представление о природных условиях, населенных пунктах, границах и транспортных связях; дают возможность первоначального выбора направления трасс, определения площадей водосборных бассейнов и решения других задач.

Для регулирования и планирования производства в плановых организациях, для составления схем крупных строительств, установления связи строительства с окружающими объектами, подробного изучения производительных сил, для решения задач по конкретной экономике проектирования нужны топографические карты [32; 35].

Содержание общегеографических карт определяется инструкциями, наставлениями и условными знаками, которые в РФ стандартизированы и обязательны для всех ведомств.

Среди топографических карт особое место занимает карта масштаба 1:10 000. Она служит основой для изучения местности района строительства, строительных площадок и трасс. Она может также быть картографической основой при составлении проектного задания, т. к. позволяет решать следующие вопросы: географический анализ территории, выбор места строительства, удовлетворительного с технической и экономической точек зрения, возможность использования местных строительных материалов и строительных баз, размещение на строительной площадке сооружений, получение данных, необходимых для выполнения проектных расчетов, камеральное трассирование инженерных сетей и дорог, организация защитных мероприятий, техническая возможность и экономическая целесообразность строительства, составление генерального плана для проектного задания.

На карте обязательны границы землепользования, в том числе границы земель промышленных предприятий, земель под разработки недр (копи, прииски и др.), земель, занятых месторождениями строительных материалов (песок, камень, глина, галька и др.).

На карте должны тщательно и детально изображаться рельеф, гидрографическая сеть и почвенно-растительный покров. Полное и тщательное изображение рельефа горизонталями, дополненными условными знаками, является одним из наиболее важных требований. С рельефом тесно связан состав растительных сообществ. Вместе же они позволяют сделать геоморфологический анализ территории, определить положение естественных обнажений пород, границы почв. Поэтому в изображении рельефа не должно быть излишнего обобщения. На карте необходимо четко изображать перегибы скатов, формы лощин, оврагов и балок, бровок уступов, эрозионную расчлененность склонов, микроформы рельефа.

Детальное изображение гидрографической сети — рек, озер, границ их разливов, болот, заболоченных земель, мочажин, колодцев, ручьев, родников — важно при выборе места и расчете искусственных сооружений по трассам, при определении площади водосборных бассейнов, уклонов долин рек, ручьев, оврагов, при составлении поперечных и продольных профилей, проектировании сантехнических трасс и защитных мероприятий.

Изображение почвенно-растительного покрова должно быть детальным, так как его обязательно учитывать при проектировании и строительстве. Например, нежелательна рубка лесов и фруктовых садов при размещении строительных объектов, строительстве дорог и инженерных сетей.

На карте масштаба 1:10 000 вне населенных пунктов показывают линии связи, подводные и подземные кабели, линии электропередач на деревянных и металлических опорах, наземные и подземные газопроводы, нефтепроводы, водопроводы. На карту нужно наносить и другие инженерные сети, например: дренажи, канализацию, теплосети. Для сетей следует точно отметить точки примыкания, для подземных сетей указать заглубление, для водопровода, канализации, тепловодов — главные колодцы и материал труб, для воздушных линий электропередачи и связи — число проводов и высоту нижнего провода над землей, точное положение опор. Дороги и инженерные сети нужно показывать не только за пределами населенных пунктов, но и внутри них. В сложных условиях возможны выноски в более крупных масштабах. Помимо существующих дорог и инженерных сетей нужно показывать также проектируемые и строящиеся сети. Все это очень важно, так как при проектировании и строительстве решаются вопросы о коммуникациях объектов. В отдельных случаях карту масштаба 1:10 000 можно заменить картой масштаба 1:25 000; к последней предъявляются те же требования.

При выборе строительных площадок и при проектировании составляются комплексные географические описания района строительства, строительных площадок и трасс. Описания нередко делаются неквалифицированно и многократно повторяются. Необходимо выполнять такие описания при съемках и составлении карт. Это упростит изыскания, уменьшит объем полевых работ, и избыточные затраты на составление картографического материала будут оправданы.

Для экономически целесообразного размещения строительства, для установления его экономических и технических нормативов, для достижения наивысшей производительности труда необходимо учитывать природные условия района строительства.

Нет такой карты природы, которая не была бы полезна при решении практических вопросов размещения, организации и управления различными видами строительства. Некоторые группы карт природы необходимы для всех видов строительства. Это карты рельефа, геологические, геоморфологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические карты лесов и некоторые другие [32; 35].

Карты лесов дают границы лесных массивов и некоторую их качественную характеристику. Это важно, но для проектирования и строительства нужна еще хозяйственная оценка лесов с точки зрения использования их не только в качестве сырья, топлива, строительного материала, но и как ресурса в различного рода защитных мероприятиях и мероприятиях по благоустройству [10; 21; 32].

Для выбора места строительных площадок, размещения на площадках сооружений, направления дорог, проектирования инженерных сетей, выполнения проектных расчетов, определения допустимого давления на грунты, разбивки на местности сооружений и т. д. нужны специальные геологические карты, так как необходимая геологическая информация рассеяна по многим картам. Карты должны также сообщать характеристику и оценку грунтов и грунтовых вод на различной глубине залегания, характеристику и глубину залегания коренных пород, районирование территории по инженерно-геологическим условиям для строительства и эксплуатации осуществленного строительства.

Для строительства нужно районирование с точки зрения устойчивости возводимых сооружений на грунтах различных категорий. Но грунты испытывают изменения в процессе строительства и после его осуществления. Поэтому нужны инженерно-геологические карты-прогнозы на время эксплуатации осуществленного строительства.

Организация промышленного строительства и его рациональное размещение нуждаются в картах полезных ископаемых. Такие карты должны не только содержать сведения о расположении месторождений, их значении, размерах, пригодности к эксплуатации, физико-химических и других свойствах, но и давать сравнительную оценку районов по обеспеченности их различными видами полезных ископаемых.

При проектировании и строительстве всегда остро стоит вопрос о строительных материалах и строительной базе. Поэтому необходимы карты строительных материалов с оценкой отдельных районов по обеспеченности их строительными материалами. Нужна также всесторонняя характеристика рельефа местности, его форм, морфометрических показателей, рельефообразующих процессов. Геоморфологические карты необходимы для получения сведений о происхождении форм рельефа и современных рельефообразующих процессах, следовательно, о возможных изменениях рельефа в процессе строительства и эксплуатации выстроенных объектов.

Одним из важных факторов при оценке территории строительства является климат. Проектировщикам и строителям важно иметь сведения о направлении, скорости и повторяемости ветров, об абсолютной максимальной и минимальной температурах воздуха, о дате перехода температуры через 0о, о продолжительности периода с температурами ниже 0о, об осадках (количество, режим за год и по месяцам), числе дней с туманами, дождями, ливнями и снегопадами, о снежном покрове (высота, продолжительность залегания, устойчивость, заносимость дорог), о метельном режиме, солнечной инсоляции и др. С этими сведениями связано решение вопросов о размещении строительства, направлении и устройстве трасс инженерных сетей, плотности застройки, ориентировании зданий и сооружений, этажности зданий, толщине кладки, утеплении стен, организации систем отопления и кондиционирования воздуха и др.

При проектировании и строительстве важна гидрологическая оценка территории, для составления которой необходимы сведения о густоте гидрографической и озерной сети, размере водосборных бассейнов, стоке, расходе воды, паводках, наводнениях, сроках ледостава и вскрытия рек, толщине ледяного покрова и донного льда, о составе и химических свойствах воды и др.

На устойчивость сооружений влияют тектонические процессы (землетрясения, вулканы и пр.). С возможностью землетрясений и их силой связаны конструкция сооружений и защитные мероприятия. В некоторых комплексных атласах помещены карты, на которых показано районирование по степени сейсмичности, эпицентры зарегистрированных землетрясений, сейсмотектонические линии, сейсмодислокации и др.

Важно также иметь мерзлотные карты, на которых показаны мощность и глубина залегания вечной мерзлоты, ее границы, характер мерзлотных грунтов, мерзлотные образования.

Климат, рельеф, грунты и другие элементы географического ландшафта определяют технико-экономические показатели строительства, влияют на его стоимость и эксплуатацию, на стоимость воспроизводящих систем, на всю жизнь населения. Но каждый элемент ландшафта действует в связи с другими, поэтому для научно обоснованного планирования проектирования, строительства и эксплуатации осуществленного строительства необходима оценка не только отдельных элементов ландшафта, но и в комплексе.

Карты природы, комплексные атласы, атласы природных ресурсов, ландшафтные карты — все это мелкомасштабные карты научно-справочного значения. Они нужны при составлении географических описаний и могут быть по-

28

лезны при установлении технико-экономических показателей строительства на стадии проектного задания. Детальное изучение районов строительства осуществляется проектными организациями [14; 33].

Выполненное строительство становится элементом ландшафта, испытывает влияние окружающих природных условий и активно воздействует на них. Под влиянием осуществленного строительства меняется рельеф, гидрография, режим грунтовых вод, микроклимат и др. Поэтому нужны карты-прогнозы, показывающие, как изменятся природные условия под влиянием осуществления проектируемого строительства. Такие карты помогут избежать географических промахов в проектах, связанных с большими нарушениями в природе и потерями в народном хозяйстве, позволят предусмотреть мероприятия для положительного изменения строительством окружающего ландшафта.

Для составления экономической характеристики района строительства и определения нормативов на стадии проектного задания нужны экономические карты. При изысканиях, проектировании, строительстве можно пользоваться материалами и картами по экономико-географическому районированию страны, экономическими картами Большого советского атласа мира, экономическими картами, которые входят в комплексные, справочные и учебные атласы, в энциклопедии, отдельные книги и статьи.

Помимо общеэкономических карт нужны карты инженерно-экономического районирования, на которых районы сравнивались бы по наличию в них сырья, энергии, топлива, леса, сельскохозяйственных земель, источников строительных материалов, водоснабжения, стоимости строительства и по другим экономическим показателям. Такие карты помогут выработать нормативные документы и руководства по производству строительных работ с учетом конкретных условий отдельных районов.

При составлении проектов районной планировки, выборе строительных площадок, выполнении изыскательских работ для проектного задания производятся географические исследования, оформляемые в виде комплексного географического описания. В последнем важное значение имеет экономическая часть. Очевидно, экономические карты необходимо сопровождать статистическими таблицами и описаниями, позволяющими выполнить экономическую оценку территории с детальностью, необходимой для проектирования и строительства.

Окончив сбор картографо-геодезических материалов, производят оценку

того, как обеспечен материалами район проектируемых работ. Для этого со-

29

ставляют схему строительных площадок и трасс в масштабе 1:2000 до 1:10 000. На схему наносят существующие геодезические пункты и контуры покрытия территории топографическими съемками, планами и картами различных масштабов. Затем собранные материалы изучают и оценивают, чтобы установить их точность, полноту и степень современности содержания, характер происшедших изменений. На основании изучения и оценки качества картографо-геодезических материалов устанавливается возможность использования их при проектировании, намечаются виды и методы производства картографогеодезических работ, которые нужно произвести заново [33; 35].

Также знакомятся со съемочными материалами, по которым составлены планы или карты, проверяют правильность построения координатной и картографической сеток, правильность нанесения опорных пунктов по координатам и сличают план или карту с натурой.

В результате изучения и оценки картографических материалов устанавливают:

1) когда, кем, каким способом, по какой инструкции, условным знакам и другим руководящим документам произведена съемка, составлен план или карта;

2) эллипсоид, систему координат и высот, проекцию, метод изображения рельефа;

3) густоту, расположение и точность определения геодезических пунктов и точек съемочного обоснования;

4) точность съемки, плана, карты;

5) степень современности плановых и высотных элементов содержания съемки, плана, карты;

6) характер происшедших на местности изменений;

7) противоречия между отдельными материалами и их анализ.

Г еодезическая сеть опорных пунктов изучается по каталогам координат и высот, по техническим отчетам. В натуре устанавливается сохранность центров и наружных знаков этой сети. В результате изучения существующей опорной геодезической сети делается вывод о том, как эту сеть нужно использовать при производстве новых, необходимых при проектировании съемок. При изучении опорной геодезической сети необходимо собрать о ней следующие сведения:

1) методы определения координат и высотных отметок;

2) класс работы, способы и инструменты для определения;

3) год производства работ;

4) наименование учреждения или организации, выполнившей работу;

30

5) способы уравнивания и вычисления координат;

6) вероятные ошибки координат и высотных отметок;

7) сфероид, на котором произведены вычисления;

8) система координат; методика перехода к той системе, в которой должен составляться план;

9) исходный уровень, принятый для определения высот; поправка за приведение к уровню, который должен быть принят при составлении плана.

Степень использования картографо-геодезических материалов может быть различной. Нередко уже имеющихся материалов достаточно для той или иной стадии проектирования и нужно лишь выполнить съемку текущих изменений. Часто можно использовать лишь отдельные части старых планов или отдельные элементы их содержания, например только рельеф или только застройку. Иногда старые планы могут служить основой для ведения абриса и др.

Работа по сбору, изучению и оценке картографо-геодезических материалов может считаться законченной тогда, когда собрано все в полном объеме и принято правильное решение об использовании существующих картографогеодезических материалов при проектировании.

Технологии закрепления грунтов основания жидкими реагентами

К ним относятся следующие группы технологий: физикохимическая, химическая и термическая.

К физико-химическим способам закрепления грунтов, используемых при повышении прочности оснований, можно отнести: цементацию, упрочнение грунта негашеной известью и другие методы.

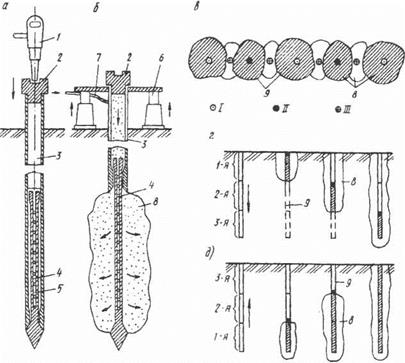

Цементация грунта заключается в том, что частицы грунта скрепляются цементным раствором, который нагнетается через инъектор или скважину в поры грунта. Таким образом, пористый грунт может быть превращен в сплошной монолит или отдельные столбы из цементированных грунтов (рис. 3.4).

Цементацию применяют для закрепления трещиноватых скальных пород, гравелистых и песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации 50- 200 м/сут.

is

Для нагнетания в грунт используют цементные растворы на портландцементе марки М500. При наличии крупных пустот применяют цементно-песчаные растворы. Состав цементных растворов принимают в іависимости от удельного водопоглощения грунта.

Инъекционные скважины бурят станками ударно-канатного и ударно-вращагельного бурения. При цементации песчаных грунтов на глубину до 5 м применяют инъекторы, погружаемые в грунт с помощью отбойного молотка (рис. 3.5, а).

|

Рис. 3.5. Цементация оснований: а — погружение инъектора; б — нагнетание раствора; в — последовательность нагнетания раствора при устройстве противофильтрационной завесы; г — схема цементации нисходящими зонами; д — схема цементации восходящими зонами; 1 — отбойный молоток; 2 — оголовок; 3 труба-удлинитель; 4 — перфорированная часть с острием; 5 — труба-кожух; 6 — домкраты; 7 — растворопровод; 8 — зона цементации; 9 -1, II и III скважины 1-й, 2-й и 3-й очереди; 1-я, 2-я и 3-я — зоны цементации по высоте |

Инъекторы состоят из наконечника, штанги и наголовника. Наконечник представляет собой заостренную трубу с отверстиями по ее поверхности. Штанга состоит из цельнотянутых толстостенных труб диаметром 25-74 мм, разделенных на звенья длиной 1-1,5 м. Звенья наращиваются по мере погружения труб в грунт. Наголовник состоит из муфты-стакана, навинчиваемого на последнее звено штанги и воспринимающего удары при погружении инъектора в грунт.

Для нагнетания используют циркуляционные инъекторы, состоящие из двух труб: внутренней и наружной. По внутренней трубе подается раствор, по наружной удаляется избыток его в бак или растворосмеситель.

Циркуляционный инъектор устанавливают в заранее пробуренную скважину. Между стенкой скважины и инъектором укладывают резиновую прокладку, предотвращающую вынос раствора наружу.

Для инъецирования раствором применяют грязевые двухцилиндровые насосы производительностью 16-18 м3/ч, развивающие давление

3- 6,3 МПа (Гр-216/40, НГр-250/50, 11Гр); буровые трехплунжерные насосы (9МГр, НБЗ-120/40, НБ4-320/63) производительностью 7-60 м5/ч, развивающие давление 4-10 МПа; диафрагменный насос С-317А производительностью 6 м3/ч, развивающий максимальное давление 1,5 МПа.

Скважины бурятся и инъецируются последовательным сближением — очередями. В 1-й очереди расстояние между скважинами принимается в пределах 6-12 м, а при каждой следующей очереди расстояние между скважинами сокращается в 2 раза (рис. 3.5, б). Работы по цементации оснований выполняют следующими способами: на полную глубину,

нисходящими зонами и восходящими зонами.

Нагнетание раствора в пустоты грунта продолжается непрерывно до заполнения цементируемых пустот и появления отказа в поглощении раствора. За отказ принимается снижение расхода раствора до 5-10 л/мин при избыточном давлении раствора у устья скважины 0,1-0,5 МПа.

Наиболее распространенными способами химического закрепления оснований являются: силикатизация, электросиликатизация, газовая

силикатизация, смолизация.

Основным материалом для силикатизации является жидкое стекло, т. е. коллоидный раствор силиката натрия (Na2OnSi02+«iH20). Жидкое стекло характеризуется следующими данными: плотность 1,33-1,35 г/см3, вязкость при 20°С 40-50 мПа-с, с водой смешивается быстро и в любых соотношениях. В результате разбавления вязкость жидкого стекла сильно снижается, а проницаемость — возрастает.

В зависимости от физико-механического состояния грунтов применяется одно — и двухрастворная силикатизация грунтов.

Однорастворный способ силикатизации применяется для закрепления песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации 0,5-5 м/сут. Заключается способ в том, что в грунт через инъекторы вводят силиказоль в виде слабовязкой жидкости (2-4 МПа-с) и с замедленным временем гелеобразования. Вода, заполняющая поры грунта, вытесняется и замещается золем, который по истечении определенного времени превращается в гель. Гель закупоривает поры грунта, в результате чего грунт становится водонепроницаемым и приобретает механическую прочность 0,2-1,0 МПа и более.

Двухрастворный способ силикатизации применяется для закрепления песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации 5-80 м/сут и заключается в поочередном нагнетании в грунт двух растворов: силиката натрия (крепитель) с плотностью 1,35-1,44 г/см3 и хлористого кальция (отвердитель) с плотностью 1,26-1,28 г/см3.

В результате химической реакции между этими растворами образуется гель кремниевой кислоты, придающий грунту в короткие сроки высокую прочность (до 2-6 МПа) и водонепроницаемость.

Смолизация грунтов представляет собой закрепление песчаных и лессовых грунтов синтетическими смолами.

Водный раствор смолы 22-25%-й концентрации с добавкой в него 3-5%-го раствора соляной кислоты нагнетается под давлением 0,3-0,5 МПа в грунт, который закрепляется в результате образования геля.

Смолизация грунтов применяется для закрепления сухих и водонасыщенных песков с коэффициентом фильтрации 0,5-50 м/сут. Его применение обеспечивает высокую (до 3,5 МПа) прочность закрепленного песка на осевое сжатие.

Смолизация применяется для закрепления лессовых грунтов с коэффициентом фильтрации 0,1-2 м/сут.

Режим нагнетания закрепляющих реагентов (удельные расходы, давления, последовательность нагнетания в плане и по глубине) назначают в зависимости от водопроницаемости грунтов, инженерно-геологических условий участка и характера решаемой задачи.

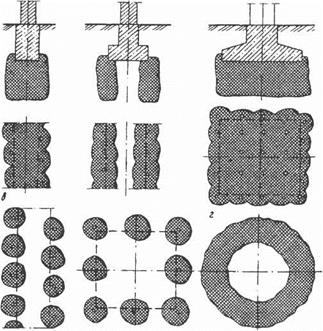

Схемы зон закрепления в плане бывают: ленточные, сплошные, прерывистые, столбчатые, кольцевые, фигурные (рис. 3.6).

Для предотвращения выхода раствора на поверхность оставляют защитный слой грунта толщиной не менее 1,0 м.

Термическое закрепление грунтов применяют для ликвидации просадочных и пучинистых свойств оснований укрепления откосов насыпей и выемок и устройства фундаментов из обожженного грунта, используя различные виды топлива: природный газ, соляровое масло или твердое топливо.

Основными составными частями нагревательной установки являются генератор сжатого воздуха и форсунка. В качестве генератора сжатого воздуха при больших объемах работ используют воздуходувки производительностью 26 м3/мин, а при небольших объемах работ — компрессоры типа РК производительностью 9 м3/мин с рабочим давлением 0,15 МПа.

|

Рис. 3.6. Схема закрепления оснований: а — ленточная; б — сплошная; в — прерывистая (столбчатая); г — кольцевая |

Обжиг скважин начинается с разогрева ее верхнего участка, что необходимо для создания фронта воспламенения топлива. После этого постепенно увеличивается расход газа и воздуха до расчётных значений, создавая рабочий режим: давление 0,01-0,03 МПа, температуру 800- 1000°С.

ПОС по термическому укреплению оснований должен содержать следующие материалы:

— технологические карты и схемы;

— график производства работ;

— расчет технологических параметров обжига;

— проект временного газопровода и временной электросети;

— методику контроля качества термической обработки грунтов;

— мероприятия по технике безопасности.

У лессовых просадочных грунтов, подвергнутых термическому воздействию, полностью ликвидируются просадочные свойства и размо — каемость, во много раз повышаются сцепление и сопротивляемость сдвигу.

Г рунтовые подушки устраивают в открытых котлованах для распределения давления от фундамента на большую площадь слабого грунта или для замены слабого грунта при небольшой его мощности. Для устройства подушек используют местные пылевато-глинистые, песчаные и песчано-гравелистые грунты оптимальной влажности, а также гравий, щебень и шлаки.

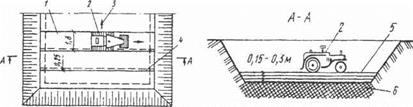

При устройстве искусственных оснований в виде грунтовых подушек применяют послойное уплотнение грунта. Толщину отсыпаемых слоев принимают в зависимости от оборудования, применяемого для уплотнения (рис. 3.7). Общая толщина грунтовых подушек составляет 1,5- 5,0 м, иногда до 10-12 м.

При возведении подушек для создания сплошного водонепроницаемого экрана можно применять лессовидные глины и суглинки.

Дренирующие материалы (песок, щебень, шлак) для устройства подушек допускается применять в непросадочных грунтах, а также в грунтовых условиях I типа по просадочности.

При устройстве грунтовых подушек с целью ликвидации проса — дочных свойств основания плотность сухого грунта должна быть не менее 1,6 т/м[1] [2] [3]. Грунтовые подушки устраивают по всей площади котлована или под отдельными фундаментами.

Оптимальную влажность глинистых грунтов принимают при их уплотнении укаткой w0 = wp, трамбованием wa = wp — (0,01…0,03).

При больших объемах работ целесообразно применять трамбующие машины Д-1471 или тяжелые катки на пневмоколесном ходу. При небольших размерах подушек в плане применяют самоходные катки, тракторы и тяжелые трамбовки.

|

Рис. 3.7. Схема уплотнения грунта при устройстве подушки: |

3.2.1. Технология крепления откосов и стенок открытых выемок

Устойчивость грунтовой стенки. При устройстве выемок (котлованов, траншей, скважин) вертикальная грунтовая стенка земсооружения за счет слабой структуры материала (грунта) имеет тенденцию к обрушению под действием собственного веса. Для предотвращения этого явления выполняют крепление стенки или устройство грунтового откоса под некоторым углом к вертикали.

Крепление стенок траншей и котлованов осуществляется обычно в процессе его возведения. При этом используются инвентарные деревянные или металлические щиты и крепежные изделия.

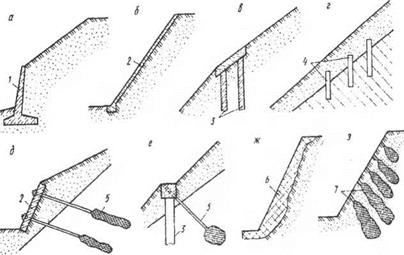

Для этой цели могут быть использованы тонкостенные подпорные стенки (рис. 3.8, а), устройство защитных покрытий из плит и других материалов (рис. 3.8, б), удерживающие свайные конструкции (рис. 6.1, в). свайные шпонки (рис. 3.8, г), анкерные устройства (рис. 3.8, д, в), а также поверхностное (рис. 6.1, ж) или глубинное укрепление (рис. 3.8, з).

|

Рис. 3.8. Укрепление откосов выемок: а — тонкостенными подпорными стенками; б — защитными покрытиями из плит; в — удерживающие свайные конструкции; г — свайные шпонки; д — анкерные устройства; е — свайно-анкерная конструкция; ж — поверхностное закрепление; з — глубинное закрепление; 1 — подпорная стенка; 2 — плита; 3 — сваи; 4 — шпонка; 5 — анкер; 6 — поверхностное закрепление; 7 — глубинное закрепление |

Подкосные крепи применяют при креплении стен широких котлованов, когда невозможно применять другие типы крепления. Подкосы устанавливают внутри котлована при небольшой глубине в один ряд, а при большой глубине в два и более рядов. Недостатком такого крепления является то, что подкосы затрудняют производство последующих работ в котловане. При подкосном креплении ограждение выполняется в виде забирки из досок толщиной 50 мм с прозорами на ширину доски при связных маловлажных грунтах и глубине котлована до 3 м. При большой глубине котлованов, а также независимо от глубины котлована в сыпучих грунтах и грунтах повышенной влажности забирку выполняют сплошной.

В тех случаях, когда котлованы имеют большую ширину, а также когда крепления препятствуют выполнению работ, применяют анкерные крепления. Анкерное крепление состоит из тяг, стоек, свай (опор) и забирки (рис. 3.9, б). Анкерные сваи (опоры) располагают за пределами призмы обрушения на расстоянии

В> h/tga, (3.2)

где h — глубина выработки, м;

а — угол естественного откоса, град.

Чтобы анкерные тяги не мешали передвижению людей, их располагают ниже поверхности земли в траншеи. Тяги выполняют из металла или в виде деревянных схваток. Такое крепление устраивают в процессе разработки грунта или после устройства выемки в зависимости от устойчивости грунта.

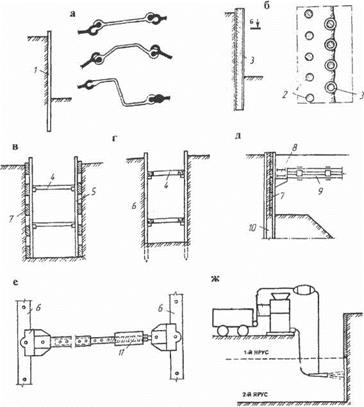

Распорные крепления применяются при ширине котлована до 15 м (рис. 3.9, в, г, д) и состоят из распорок, стоек, щитов или шпунтов. Распорки устанавливают в один или несколько рядов по высоте, что зависит от глубины выработки. Забирки распорных креплений бывают горизонтальными — сплошными и с прозорами, а также вертикальными. Распорные крепления преимущественно выполняют из дерева. В качестве ограждающих элементов используют инвентарные щиты. При глубине котлована более 3,5 м вместо щитов может устраиваться деревянная шпунтовая стенка, которая заглубляется в грунт на 0,5-0,7 м.

Недостатком распорного крепления является то, что распорки затрудняют производство последующих работ в выемке.

Применяются инвентарные распорные рамы из трубчатых стоек и распорок из-за простоты их монтажа и демонтажа, а также высокой оборачиваемости. Трубчатые стойки по высоте имеют отверстия для крепления распорок. Распорка телескопического типа (рис. 3.9, ё) состоит из наружной и внутренней труб, поворотной муфты и опорных частей. В зависимости от ширины траншеи расстояние между стойками устанавливают выдвижением внутренней трубы из наружной и фиксируют болтом, вставляемым в отверстия труб. Щиты к стенкам выемки прижимают поворотом муфты с винтовой нарезкой.

|

Рис. 3.9. Способы крепления вертикальной грунтовой стенки: а — стальным шпунтом; б — буронабивными (2) и сталебетонными (3) сваями; в — распорное; г — консольно-распорное; д — то же, с расстрелами; е — инвентарное с телескопическими распорками; ж — крепление торкретированием; 1 — стальная шпунтовая стенка; 2 — набивная свая; 3 — сталебетонная свая; 4 — распорка; 5 — стойка; 6 — деревянная свая (брус); 7 — дощатая забирка; 8 — обвязочная; 9 — распорка-расстрел; 10 — стальная свая; 11 — талреп |

Для широких и глубоких котлованов используют крепление с телескопическими расстрелами (рис. 3.9, д). Стойки в виде металлических свай из двутавровых балок №40-60 (рис. 3.9, д, 10) забивают вдоль бровок проектируемой выемки с шагом 0,5-1,5 м и более, заглубляя их ниже подошвы проектируемого фундамента или подземного сооружения на 3-5 м. По мере разработки грунта стены выемки закрепляют деревянной забиркой толщиной 50-70 мм. Забирка заводится за полки свай и расклинивается 26

грунтом. При глубинах выемок более 3-4 м сваи раскрепляют продольным поясом из прокатных профилей (рис. 3.9, д, 8) на расстоянии не менее 0,5 м от верха выемки. Через 4-6 м вдоль оси выемки устанавливают поперечные распорки-расстрелы (рис. 3.9, д, 9), упирая их в продольные пояса. Для передачи нагрузки от свай на распорки между каждой сваей и балками обвязки устанавливают стальные клинья. При глубинах выемки более 10 м возникают значительные давления грунта, поэтому требуется установка распорок в 2-3 яруса по высоте.

Распорки-расстрелы (рис. 3.9, д, 9) выполняют из труб диаметром 500-400 мм или из прокатных профилей — швеллеров или уголков, соединённых накладками с помощью сварки, а также из стальных труб диаметром 300-400 мм. Расстрелы выполняют телескопическими и после раздвижки их раскрепляют стальными клиньями или гидравлическими домкратами. В некоторых случаях консольно-распорное крепление применяют в сочетании с грунтовыми анкерами. Поперечное крепление котлованов распорками-расстрелами имеет достаточную жестокость и обеспечивает многократное использование крепи. При ширине котлованов более 15 м распорки-расстрелы становятся громоздкими и тяжелыми. В гаком случае возникает необходимость в установке дополнительных диаг ональных связей.

Крепление котлованов может быть выполнено из монолитных железобетонных стен или в виде стен, возведенных способом «секущихся свай».

Для устройства креплений стенок выемок может быть использован метод торкретирования (рис. 3.9, ж). При этой технологии набрызг бетонной смеси производится под высоким давлением с помощью цемент — пушки или бетон-шприц-машины. Частицы бетонной смеси при нанесении первого слоя проникают в грунт, а при нанесении последующих слоев — в несхватившийся бетон предыдущего слоя. При устройстве глубоких котлованов для повышения несущей способности по грунту или между слоями бетона укладывают арматурную сетку. Общая толщина торкретбетона достигает 70-80 мм.

Консольные крепления устраивают для обеспечения свободного пространства внутри выемки в стесненных условиях. Консольные крепления представляют собой стенку (рис. 3.9, г) или опоры (рис. 3.9, д), нижняя часть которых защемлена в грунте. Консольные крепления выполняются при глубине выемки до 3 м из деревянного шпунта; до 6 м из металлического шпунта; до 5 м из забивных свай; до 10 м из буро — пабивных свай и конструкций, возводимых способом «стена в грунте».

При глубине котлована более 8 м крепление выполняется из двух рядов буронабивных свай (рис. 3.9, б).

В отдельных случаях: вблизи существующих зданий и сооружений, при слабых водонасыщенных грунтах, при большой (более 5,0 м) глубине

|

|

котлована системы крепления грунтовых стенок устраивают до разработки грунта. При этом используются шпунтовые ограждения (стенка) (рис. 3.10) или стенка из намороженного грунта (криогенный способ) (рис. 3.11).

Рис. ЗЛО. Закрепление грунтовой стенки шпунтом

Шпунтовые ограждения выполняются из стальных пластин шириной 200-400 мм и длиной 6,0-12,0 м, погружаемых по всему периметру котлована сваепогружающей установкой. По длинной стороне элементы шпунта имеют скользящее замковое соединение, так что после погружения пластин образуется плотный и устойчивый «забор» по форме будущего котлована (рис. 3.11). Внутри ограждения выполняется выемка грунта до проектной отметки и возводится подземная часть здания или сооружения до нулевой отметки здания. После этого погруженный шпунт извлекается специальным механизмом — «сваевыдергивателем».

При криогенном способе по периметру котлована с определенным шагом, который определяется расчетом, бурят скважины. В скважины помещают криогенные «иглы», соединенные с криогенной установкой, обеспечивающей циркуляцию хладоносителя в системе. Хладоносителем (хладагентом) может быть аммиак, фреон, солевой раствор (NaCl, СаС12), охлажденный до заданной температуры (- 15°С… — 10 °С). Вокруг «игл» происходит замораживание грунта и постепенно (через 6 — 24 ч) образуется сплошная стенка из мерзлого грунта, которая должна иметь расчетную толщину и обладать необходимой устойчивостью на опрокидывание (рис. 3.11). Далее производится выемка грунта из проектного котлована и возведение «нулевого» цикла здания. После окончания работ «нулевого» цикла вся криогенная система (включая иглы) демонтируется.

При определенных погодных условиях (t° = 5…15°С) криогенная система работает эпизодически, а при t° < 5 °С демонтируется сразу после расчетного замораживания грунта. При этом замороженная стенка котлована сохраняет устойчивость на период до 20…30 суток.

|

1 * криогенная установка 2«подача хладагента

(фреон, аммиак, солевой раствор)

3 — разводящий трубопровод

4 — криогенные иглы

5′ намороженный грунт

Достоинства этой грунпы способов (крепление стенок выемки): объем вынутого грунта не превышает проектного объема котлована; малые технологические габариты (работы ведутся в проектных размерах котлована). Недостатки — большие затраты труда и материалов; разнотипные процессы и материалы.

Для крепления стенок скважин используют глинистый раствор или стальные обсадные трубы (см. Раздел «Технология устройства свай»).

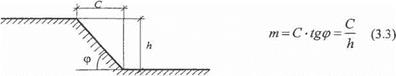

Устройство откоса выполняется под некоторым утлом (р, обеспечивающим надежную устойчивость стенок выемки (рис. 3.12). В связи со сложностью замера утла этот параметр выражается через коэффициент крутизны откоса (т).

Значения коэффициента крутизны откоса т для различных грунтовых условий согласно СНиП 3.02.01-87 [12] приведены в габл. 3.2.

Достоинство данного способа в. том, что устойчивость грунтовой стенки обеспечивается основным процессом — разработкой грунта и не требует дополнительных материалов.

|

Крутизна откосов выемок

|

К недостаткам следует отнести большие технологические габариты (размеры выемки по верху существенно увеличиваются). Кроме того, разрабатывается излишний объем грунта, который потом придется отвозить, привозить снова и выполнять излишний объем обратной засыпки.

|

Рис. 3.12. Устройство устойчивого откоса: С — заложение откоса; h — высота откоса |